English reference

Postface à « La musique improvisée après 1950 »

Le pareil qui change

George Lewis

Traduction de l’anglais par Jean-Charles François

Sommaire :

1. La question de la race examinée sérieusement : est-ce pour bientôt ?

2. « Au delà des catégories » : alors quoi de nouveau ?

3. Postdater l’indétermination

4. Jusqu’où peuvent nous mener les termes d’« Afrologique » et de « Eurologique » ?

5. L’afro-futurisme et la corporéité

6. « Hey Man, I Just Play » : répondre aux conditions

Les éditeurs du présent ouvrage m’ont demandé de revisiter un certain nombre de questions suscitées par l’essai original « Improvised Music after 1950 » (La musique improvisée après 1950) (chapitre 6). Cet article adopte un ton un peu plus personnel en réponse à ces questions, tout en proposant de nouvelles perspectives dont pourraient s’emparer d’autres personnes.

Pour continuer là où nous en étions restés lorsque l’article à été écrit pour la première fois en 1995, l’identité politique pan-européenne continue de jouer un rôle majeur dans les récits des journalistes et des historiens sur les musiques improvisées et expérimentales. Des textes plus récents qui traitent de la musique expérimentale persévèrent dans leur tendance à considérer avec dédain les formes expérimentales africaines-américaines que j’avais identifiées dans le texte original (voir Cameron 1996 et Duckworth 1999), et des critiques comme David Toop (2001) continuent d’insister que la vraie liberté en musique consiste à se libérer de l’influence envahissante du jazz. Les méthodes utilisées dans ces textes récents et dans bien d’autres pour effacer les africains-américains de l’histoire de la musique expérimentale ne sont pas du tout différentes de celles que j’ai décrites dans le texte original de l’essai, il n’est donc pas utile d’en recenser ici encore d’autres cas.

Même lorsque les musiques de l’uptown et du downtown newyorkais des années 1980 ont cherché à remettre en question les opinions les plus courantes dans beaucoup de domaines, la réaction dominante de l’expérimentalisme américain blanc à la notion d’hybridité des formes expérimentales a continué de témoigner avec constance sa désapprobation vis-à-vis de la production culturelle des africains-américains, tout en s ‘appropriant dans le même temps ses sonorités et ses méthodes. En exprimant peut-être une vaine espérance, un critique associé au downtown, avec un clin d’œil en direction d’Adorno et de sa conception du jazz comme mode éternelle, a confirmé sur un ton quasi-historique qu’avec l’avènement de Wynton Marsalis, « le modernisme fragile de l’AACM est passé de mode » (Gann, 311).

Si des critiques tout aussi directes de la musique expérimentale post-cagienne existent, elles semblent ensevelies sous l’avalanche de panégyriques hagiographiques produits dans le champ des études sur Cage, dans lesquelles les remises en question de l’hégémonie culturelle, ou l’examen des notions de race ou de classe, occupent le minimum d’espace possible. Peut-être est-ce en partie parce que la musique nouvelle apparaît en général à beaucoup de ses partisans comme étant tellement en voie de disparition et de marginalisation que les critiques semblent, en suivant le titre d’un célèbre essai de Cage, « to make matters worse », aggraver les choses. Ce qui frappe dans cette dynamique c’est sa similarité avec la demande constante d’images « positives » concernant les Noirs : l’Essence Awards et cetera, et l’interdiction associée de « laver son linge sale en public ». Il y a deux exceptions notables à cette règle : l’analyse de Frances Dyson (1992) de la notion de « laisser les sons être eux-mêmes » et les théories de Jonathan Katz sur le « silence » comme résistance « queer » aux conditions sociales des années 1950 (Katz).

La préface de la seconde édition du livre de Michael Nyman Experimental Music (Nyman 1999) admet timidement qu’il était nécessaire de faire un effort pour compléter la chronique de la nouvelle musique – qu’il a surnommée « Son of experimental music » [Fils de la musique expérimentale (fille ?)] : elle devrait, dit-il « être moins ethnocentrique », c’est-à-dire, se situant moins dans « l’axe US/UK ». Néanmoins, la seconde édition semble être fermement basée sur ce même axe. En fin de compte, s’il écrivait l’ouvrage aujourd’hui, Nyman affirme le paradoxe qu’il « ne le ferait pas autrement, bien qu’il ne soit pas possible de ne pas le faire différemment » (Nyman, xvii), réduisant par là, sans s’en rendre compte, l’ouvrage (si ce n’est la « tradition expérimentale » elle-même) à une sorte de meuble d’époque à caractère ethnique.

La question de la race examinée sérieusement : est-ce pour bientôt ?

Le développement de la notion historique de « musique expérimentale » qui exclurait les mouvements dits du be-bop et du free jazz, qui sont sans doute les musiques expérimentales ayant exercé le plus d’influence au cours de la dernière partie du vingtième siècle, peut être expliqué par l’absence générale de discours au sein de l’expérimentalisme américain traitant des questions de race et d’ethnicité, un aspect de l’environnement intellectuel de cette musique qui le distingue à la fois du jazz post-années 1960 et des travaux contemporains dans les arts plastiques, la littérature et la danse. Bien que la musique expérimentale semble ouvrir la voie à un vaste champ inexploré et ouvert à l’initiative dans le domaine des études culturelles – étant donné l’accent mis sur la résistance, et sur la mise en évidence d’histoires subalternes et marginalisées dans ce domaine – on peut dire raisonnablement que, au moment de la première parution de l’essai de 1995, peu d’ouvrages historiques se sont confrontés substantiellement ou sérieusement aux rapports entre la musique expérimentale et les questions d’ethnicité et de race. Les débats sur la race dans le monde de la musique contemporaine tend à se rabattre sur des notions d’indifférence à la couleur de peau, de transcendance et d’universalité, très similaires à celles articulées par non seulement le modernisme dans sa forme élitiste [high modernism], mais aussi par l’aile droite politique américaine (voir, par exemple, Johnson 1979).

Parmi les textes peu nombreux qui se confrontent aux questions de race au sein de la musique expérimentale, ceux qui ont été écrits ou édités par des improvisateurs sortent du lot, comme les premiers écrits de Leo Smith (Smith 1973, Smith 1974) et l’ouvrage majeur en trois volumes d’Anthony Braxton Tri-Axium Writings (1985), qui éclipsent pratiquement tous les autres textes produits par des compositeurs, quelque soit leur genre présumé, non seulement en terme de pur volume, mais d’amplitude d’investigation et d’acuité d’analyse. De ces textes ressortent deux hypothèses particulièrement captivantes qu’ils ont en commun : (1) qu’un nouvel ordre musical impliquera nécessairement un certain degré d’échange de codes à travers les traditions et les genres, et (2), c’est le plus important, que l’improvisation en tant que telle offre la clé de ce type de mobilité. Cette opinion a été partagée par Karl Berger et Ingrid Sertso, les fondateurs du Creative Music Studio (CMS) à Woodstock, New York (Sweet, 1996). Les pratiques du CMS ont étendu le concept de passage d’un code à un autre en incluant des échanges musicaux à travers les frontières du langage et de la culture musicale. Miya Masaoka (2000) et John Corbett (2000) ont aussi produit des travaux passionnants dans ce domaine, ainsi que Georgina Born et David Hesmondhalgh (2000).

« Au delà des catégories » : alors quoi de nouveau ?

Le phénomène de passage d’un code à un autre m’a obligé à me concentrer sur l’histoire récente (c’est-à-dire depuis 1970) des propos tenus sur la transcendance des genres dans la musique expérimentale, avec un accent particulier mis sur les réactions de la presse et de la critique. Entre 1975 et 1980, le terme « éclectique » cesse d’être un terme de désapprobation ; de fait, la diversité des genres est perçue depuis lors comme dénotant une attitude de transgression culturelle et d’engagement politique.

Pour Jacques Attali, c’est le free jazz qui à l’origine « vient signifier la liquidation de la coupure musique populaire/musique savante et ainsi briser la hiérarchie répétitive. » (Attali, 279). Plus tard, les premières activités des artistes de l’AACM à New York City, qui se sont globalement déroulées entre 1970 et 1983, ont joué un rôle capital largement reconnu dans l’émergence pendant cette période de discours musicaux et critiques, aujourd’hui normalisés, sur la mobilité des genres et la possibilité d’hybridation musicale. Comme l’a affirmé le trompettiste de l’AACM Lester Bowie, peu après l’apparition du postmodernisme, « Nous sommes libres de nous exprimer dans n’importe quel idiome, de puiser dans n’importe quelle source, de ne refuser aucune limitation. Nous ne nous sommes pas limités au be-bop, au free jazz, au Dixieland, au théâtre ou à la poésie. Nous avons été capables de tout rassembler. Nous avons été capables de les combiner à notre bon plaisir. Nous en avons porté l’entière responsabilité » (Beauchamp, 46).

Dans les années qui ont suivi, « Downtown II », une école principalement représentée par John Zorn et ses associés et descendants spirituels, s’est séparée progressivement, en termes de méthode, d’esthétique et de référence culturelle, des musiciens post-cagiens du « Downtown I » de la période d’avant les années 1980, dont les exploits ont été abondamment chroniqués par Nyman et Tom Johnson, le critique musical du Village Voice dans les années 1970. Les commentaires sur les artistes de Downtown II ont célébré de manière routinière la diversité des références sonores et culturelles de leurs productions. En 1988, John Rockwell a déclaré que Zorn n’a pas seulement « transcendé les catégories ; mieux, il a développé une carrière remarquable en les fracassant les unes contre les autres et en les broyant en poussière » (Rockwell 1988). A cet égard, les artistes du Downtown II sont devenus les héritiers de l’image de catholicité dévolue à Cage.

Pourtant, Zorn lui-même lie cette notion de diversité avec l’AACM qui a eu une influence importante sur sa production. En découvrant Braxton et le Art Ensemble, Zorn a noté que « le type [Braxton] est une super tête, il est à l’écoute de toutes ces différentes musiques. Tout cela tient très bien ensemble » (Gagne, 511). Faisant écho à des idées soutenues depuis longtemps par l’AACM, Zorn a déclaré : « je veux briser toutes ces hiérarchies : l’idée que la musique classique est mieux que le jazz, que le jazz est mieux que le rock. Telle n’est pas ma façon de penser » (Watrous 1989).

Incidemment ou non, Downtown I et Downtown II sont généralement codés comme blancs, et les articles de presse les plus récents ont identifié Downtown II comme s’inscrivant en quelque sorte dans la continuité de la culture savante pan-européenne si prisée par le Downtown I. Cette codification n’est pas seulement incompatible avec l’image de diversité soigneusement entretenue par le Downtown II ; elle a bien peu de chose, semble-t-il, à voir avec la géographie de New York City, ni avec la circulation des affinités musicales dans cet endroit. Les observations acerbes du saxophoniste africain-américain basé à New York, Greg Osby font précisément le tour de la question : « je joue avec tous les gars [cats] du downtown, mais personne ne me donne l’étiquette de gars du downtown » (Nai, 16).

Les revendications concernant la transcendance des genres souvent renvoient en effet à une image complémentaire de l’Autre, à celui qu’on déclare « lié à un genre », en utilisant des critères d’identification de la diversité du genre qui changent non seulement (ou même principalement) selon l’orientation que prend la musique, mais aussi selon la race, l’ethnicité, la position de classe et, assez souvent, le sexe de l’artiste en question. C’est ainsi que, en 1982, un critique aussi progressiste que Rockwell a pu insister au sujet d’Anthony Braxton, que « s’il a beau résister aux catégorisations, l’horizon culturel de Monsieur Braxton se situe dans le jazz, ce qui implique une tradition d’improvisation » (Rockwell 1982), évocation en une seule phrase de l’eugénisme actif de la règle d’une seule goutte de sang qui efface au lieu de la valoriser la versatilité musicale de Braxton.

Cette évocation du niveau élevé d’investissement généralement manifesté par la culture dominante pour situer la posture blanche sur la diversité, avec son désinvestissement concomitant pour situer les postures noires sur le même sujet, se rencontre bien trop souvent aujourd’hui. Comme l’a noté George Lipsitz, « la blancheur se trouve partout dans la culture US, mais elle est très difficile à percevoir » (Lipsitz, I). La tendance à étiqueter les artistes du Downtown II comme s’étant émancipés des questions de race et de genre apparaît avoir pour but de rendre « difficile à percevoir » le déploiement du pouvoir blanc dans sa capacité à donner des définitions, tandis que la couleur des artistes africains-américains continue d’être constamment indiquée, ce qui effectivement réaffirme un « investissement possessif dans la blancheur » par le biais d’une rhétorique de la diversité. Dans cette optique, les efforts de la commissaire d’exposition Thelma Golden en vue d’affirmer une esthétique « post-black » (Cotter 2001) ne sont pas tant un phénomène nouveau, que la réaffirmation d’un trope qui remonte à son homologue historique, le théoricien du « New Negro » en 1920, Alain Locke, l’architecte de la Harlem Renaissance. On espère avec ferveur que l’histoire ne rendra pas les efforts de Thelma Golden tout autant chimériques.

Postdater l’indétermination

Dans l’essai de 1995, s’exprime une certaine déception concernant le fossé entre le discours rhétorique et la réalité vis-à-vis du multiculturalisme dans la musique expérimentale américaine d’après-guerre. En même temps, la recherche récente dans ce domaine, facilitée par l’ouverture des archives David Tudor au Musée J. Paul Getty à Los Angeles, laisse entendre que ce fossé pourrait bien être étendu à ce qui s’est réellement passé pendant les concerts où la musique était présentée. Les travaux du compositeur et théoricien Sean Griffin sur les archives Tudor se sont concentrés sur une série de partitions secondaires détaillées, complètement notées de manière relativement conventionnelle, écrites par le pianiste Tudor lui-même, comme réalisations des premières œuvres indéterminées de Cage, Morton Feldman, Christian Wolff et Earl Brown. D’après Griffin, la performance d’au moins une de ces partitions secondaires a été publiée comme la version enregistrée par Tudor de l’ « Intersection 3 » de Feldman, une œuvre écrite en 1953 supposée être indéterminée.

Alors que dans une analyse plus récente, John Holzaepfel considère que c’était « l’acte de jouer du piano » et « l’avantage tactile » qui ont joué des rôles décisifs dans la réalisation par Tudor de l’« Intersection 3 » (Holzaepfel 2002, 171), d’après les analyses musicales et théoriques de Griffin, les partitions révèlent de fortes affinités avec le style du sérialisme d’après-guerre, elles sont le reflet des cours de composition que Tudor a suivi auprès de Stefan Wolpe. Les partitions secondaires constituent une affirmation retentissante du lien entre ces jeunes compositeurs et la tradition européenne, renforçant l’opinion d’Anthony Braxton qu’ « il n’y avait pas besoin pour l’Europe de considérer le mouvement autour de Cage comme une menace, mais plutôt une branche en expansion de la continuité européenne… En fait, le mouvement post-cagien en Amérique a fait tout ce qu’il a pu pour être considéré comme européen – ou « de l’Europe » – ou « exclusivement associé aux blancs et à l’Europe » (Braxton, 325).

Bien que Wolff et Brown aient eu comme objectif de provoquer l’indétermination durant la performance, et ont exprimé des critiques envers l’utilisation de partitions secondaires, Tudor a en fait résisté à cette prise de décision sur-le-moment, en déclarant qu’il « ne pourrait accepter une prestation se déroulant de façon hasardeuse, causée par le seul fait de se trouver dans la situation de lire quelque chose spontanément dans le moment présent » (Holzaepfel, 196 ; cité dans Griffin 2001). Alors que des récits contemporains, par des personnes qui n’étaient alors apparemment pas au courant, comme le poète Frank O’Hara, créditaient Feldman d’une « collaboration improvisée, faisant appel à la créativité musicale tout autant qu’à la compréhension interprétative » (O’Hara, 26), les récentes révélations de Griffin, plus objectives, défient les récits historiques admis de la première période de l’indétermination, indiquant que tout au moins, l’héritage de l’indétermination aurait besoin d’être quelque peu postdaté.

Jusqu’où peuvent nous mener les termes d’« Afrologique » et de « Eurologique » ?

Il est certain que les métaphores, « Afrologique » et « Eurologique », gagneraient à être mieux théorisées. Par exemple, l’utilisation que je fais de ces métaphores complémentaires souligne une dialectique métonymique entre « composer » et « improviser » comme moyens de produire des textes musicaux, qui sert à masquer une compétition plus fondamentale, historiquement prouvée, entre les deux cultures les plus influentes du vingtième siècle : la transeuropéenne et la transafricaine.

Quoi qu’il en soit, la réalité est que dans un environnement transculturel et socio-musical, chacune des cultures fait partie de l’autre. Il est moins souvent mentionné (pour le moment) qu’il existe d’autres « logiques » musico-culturelles potentielles qui doivent aussi entrer en considération. Cette dynamique milite fortement contre des usages simplistes des deux métaphores comme marqueurs de pureté culturellement nationaliste ; de la manière dont j’utilise ces termes, « -logique » n’est pas synonyme de « -centrique ». Aussi, je laisserais à d’autres la tâche d’élargir la portée historique et descriptive des deux métaphores pour couvrir des périodes plus anciennes de la musique. Il s’agit principalement pour moi dans cet essai (et en général) de montrer l’articulation d’un tissu complexe d’échange culturel qui caractérise la musique nouvelle de ma propre époque.

Dans ce contexte, l’absence presque totale de recherche sur les improvisateurs expérimentaux africains-américains qui ont émergé depuis la mort de Coltrane (en particulier aux Etats-Unis) commence à ressembler à un trou noir béant. Coltrane, qui a été fortement influencé par la culture orale africaine-américaine, par les mondes de l’Afrique, de l’Asie et de l’Islam, a été certainement l’un des précurseurs les plus influents de l’idée contemporaine d’aller au-delà de la différence des genres et des références multiculturelles qu’on peut trouver dans les propos sur la musique expérimentale (voir Putschoel 1993 ; Benston 2000) ; pourtant l’importance de l’œuvre de Coltrane dans le contexte de la transcendance des genres est rarement soulignée dans les études sur Coltrane. La question de l’importance de Coltrane dans l’élaboration d’une esthétique postcoloniale, qui s’est développée dans le sillage de son œuvre, mérite des études plus approfondies.

Une approche critique de la musique produite après Coltrane peut ouvrir de nouvelles voies d’investigation passionnantes capables de remettre en question les notions essentialisées de la subjectivité musicale noire, en posant de nouvelles questions sur l’hybridité méthodologique, en étendant les réseaux des pratiques socio-musicales, des références multiculturelles et en développant les aspects politiques liés aux ressources et aux infrastructures. Les études récentes de Graham Lock (1999), Ajay Heble (2000) et Eric Porter (2001) ouvrent de nouvelles perspectives, tout en revisitant des travaux plus anciens et vivifiants, tels ceux de Philippe Carles et de Jean-Louis Comolli présentés dans un texte en français (il n’y a pas encore de traduction en anglais), Free Jazz/Black Power ([1971] 2000), ou les enquêtes de Jost (1987) et de Noglik (1983 et 1992) sur les improvisateurs européens post-1960.

L’afro-futurisme et la corporéité

À l’âge numérique en particulier, l’idée qu’une orientation spécifique vers le corps serait en quelque sorte essentiellement constitutive de l’expression noire, sert maintenant à nouveau au confinement et au contrôle du corps noir en général, tandis que l’importante question de savoir comment l’afro-logique peut être articulée dans les mondes virtuels est toujours posée. Si la conception contemporaine cyber-spatiale du corps nous oblige à nous confronter à la vie de l’âge post-humain, comme l’affirme Hayles (1999), alors les contours du corps afro-logique doivent inévitablement devenir perméables, ingérant et rejetant à la fois des fluides et des données.

Les discours autour de l’informatique musicale, comme ceux d’autres domaines des nouveaux médias basés sur le numérique (voir Lewis 1997 et 2000), affirment les mêmes idéologies d’indifférence à la couleur qui ont été abordées ci-dessus. En conséquence, les conceptions de la « race dans l’espace numérique » (qui a été récemment le sujet d’une exposition itinérante, dont le commissaire était Erika Muhammad et documentée dans http://cms.mit.edu/race/) ont été beaucoup moins théorisées que celles concernant le genre sexuel ; Cameron Bailey (1996) et l’artiste/théoricienne canadienne autochtone Loretta Todd (1996) fournissent les premiers modèles prometteurs de futurs travaux. Dans la musique expérimentale, les innovations de Sun Ra constituent l’affirmation d’une sorte d’éthiopienisme interplanétaire qui envisage un futur sans frontières.

En même temps, la réhabilitation de Sun Ra en tant que prototype du musicien afro-futuriste tend à prendre pour argent comptant les déclarations du compositeur, tout en évitant de poser les questions qui concernent la posture politique de Arkestra (voir Eshun 1998). Néanmoins, la création par Ra d’un monde virtuel épanouissant pour ses musiciens a constitué un point de départ important pour les efforts des plus jeunes expérimentalistes pour se confronter, dans des voies que Ra lui-même a rarement explorées, à l’expansion de réseaux de pratiques socio-musicales, et à l’économie politique des ressources et des infrastructures.

« Hey Man, I Just Play » : répondre aux conditions

En comparant les esthétiques post-Bird et post-Cage de la musique vivante en temps réel, on est confronté à deux types de discours qui s’opposent l’un à l’autre : (1) L’image de l’improvisateur héroïque, qui est un romantique à l’ego mystiquement hypertrophié, emprisonné par ses propres désirs ; (2) l’artiste détaché, désengagé, qui transcende son ego et qui simplement laisse les sons être eux-mêmes. La notion du mystique contrôlé par son égo qui est incapable de décrire son propre processus créatif, constitue la base essentielle des idées reçues conventionnelles qu’on peut avoir sur le jazz et, comme je l’ai noté dans « Improvised Music after 1950 », sur Cage et ses partisans, c’est aussi le cas des figures canoniques de la musique contemporaine tels Berio et Stockhausen, qui ont souvent déployé ce type de discours pour décrire l’improvisation. De plus, les musiciens de jazz ont eux-mêmes utilisé la même tournure d’esprit plus souvent qu’on ne le suppose pour éviter de répondre à des questions potentiellement déplaisantes : « Hey man, I just play » (Hé mon pote, je ne fais que jouer).

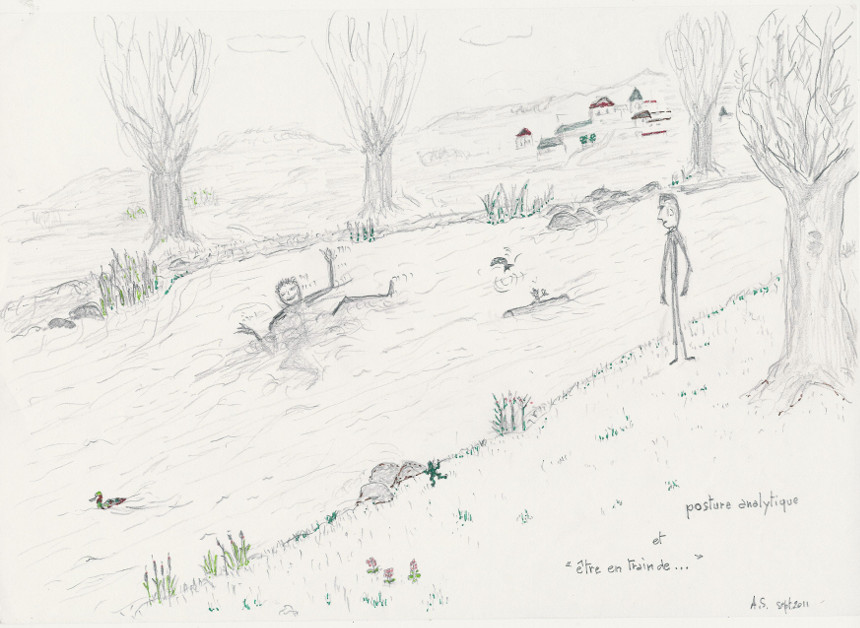

Mais si l’on sépare l’improvisation des notions liées au romantisme européen, il est alors possible de recontextualiser une pièce classique comme « Vespers » d’Alvin Lucier (Lucier, 1980), dans laquelle les interprètes utilisent l’écho-spatialisation pour explorer un espace résonnant plongé dans l’obscurité en cliquant sur un appareil de commande. Pour Lucier, lui-même, les procédures de jeu de cette œuvre constituent communément une parfaite antithèse de l’improvisation. Le compositeur raconte que, lors d’une performance, des étudiants inexpérimentés d’un conservatoire ont pris le prétexte de la pièce comme l’occasion de faire un bœuf insipide sur des rythmes stupides, en contradiction absolue avec l’esprit de la pièce.

Le comportement de ces étudiants était, dans l’esprit de Lucier, caractéristique de l’improvisation en tant que telle, une opinion qui rejoint pourtant résolument les figures du discours romantique. Du point de vue non-romantique, « Vespers », qui met l’accent sur l’analyse, l’exploration, la découverte, la réponse à des conditions, plutôt que sur des formalismes ad hoc ou sur des règles puritaines conçues pour contrôler le corps créatif, devient la forme d’improvisation la plus pure et la plus complètement humaine, elle est l’expression de sa nature fondamentale comme droit de l’homme inaliénable. Dans ce contexte, la discipline n’est pas imposée de l’extérieur, mais devient clairement une pratique culturelle et même spirituelle, suscitée de l’intérieur.

Finalement, le point essentiel à la fois de l’essai original et de ce texte qui le revisite, a été de proposer la thèse que la tradition de la musique expérimentale américaine est à la croisée des chemins, face à un choix difficile : (1) elle peut devenir adulte et affirmer son caractère multiculturel et multi-ethnique, dans une diversité de perspectives, d’histoires, de traditions et de méthodes ; ou bien (2) elle peut rester une tradition liée à une ethnicité, une tradition en fin de compte limitée, qui s’approprie librement, mais furtivement, ce qui provient de ses Altérités supposées. Je suis suffisamment optimiste pour me faire l’avocat de la première option.

Ouvrages cités

Attali, Jacques. 1977. Bruits, essai sur l’économie politique de la musique. Paris : Presses Universitaires de France.

Bailey, Cameron, « Virtual Skin : Articulating Race in Cyberspace ». In Immersed in Technology : Art and Visual Environments, eds. Mary Anne Moser et Douglas McLeod, 29-49, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1996.

Beauchamp, Lincoln T. Jr. Ed. Art Ensemble of Chicago : Great Black Music – Ancient to the Future. Chicago : Art Ensemble of Chicago, 1998.

Benston, Kimberly W. Performing Blackness : Enactments of African-American Modernism. New York : Routledge, 2000.

Born, Georgina et David Hesmondhalgh, eds. Western Music and Its Others : Difference, Representation and Appropriation in Music. Berkeley : University of California Press, 2000.

Braxton, Anthony. Tri-Axium Writings. Volume I. Dartmouth : Synthesis/Frog Peak, 1985.

Cameron, Catherine M. Dialectics the Arts : The Rise of Experimentalism in American Music. Westport, Conn. : Praeger, 1996.

Carles, Philippe, et Jean-Louis Comolli. Free Jazz/Black Power. Paris : Gallimard [1971], 2000.

Corbett, John. « Experimental Oriental : New Music and Other Others ». In Western Music and Its Others : Difference, Representation, and Appropriation in Music, eds. Georgina Born et David Hesmondhalgh, 163-186. Berkeley et Los Angeles : University of California Press, 2000.

Cotter, Holland. « Beyond Multiculturalism, Freedom ? » New York Times, 29 juillet 2001, 2 :1.

Duckworth, William. 20 / 20 : 20 New Sounds of the 20th Century. New York : Schirmer Books, 1999.

Dyson, Frances. « The Ear That Would Hear Sounds in Themselves ». In Wireless Imagination : Sound, Radio, and the Avant-Garde, eds. Douglas Kahn et Gregory Whitehead, 373-407. Cambridge, Mass. : MIT Press.

Eshun, Kodwo. More Brilliant Than the Sun : Adventures in Sonic Fiction. Londres : Quartet Books, 1998.

Feldman, Morton.New Directions in Music 2 : Morton Feldman. Columbia/Odyssey MS 6090, 1969.

Gagne, Cole. Soundpieces 2 : Interviews with American Composers. Metuchen, N.J. : Scarecrow, 1993.

Gann, Kyle. American Music in the Twentieth Century. New York : Schirmer Books, 1993.

Griffin, Sean. Examen qualifiant pour le doctorat (PhD), non publié. University of California San Diego, San Diego, 2001.

Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago : University of Chicago Press, 1999.

Heble, Ajay. Landing on the Wrong Note : Jazz, Dissonance and Critical Practice. New York : Routledge, 2000.

Holzaepfel, John. « David Tudor and the Performance of American Experimental Music, 1950-1969 ». Thèse de doctorat (PhD), City University of New York, 1993.

–––––––––, « Painting by Numbers ; The Intersections of Morton Feldman and David Tudor ». In The New York Schools of Music and Visual Arts, ed. Steven Johnson, 159-172. New York et Londres : Routledge, 2002.

Johnson, Tom. « July 2, 1979 : New Music, New York, New Institution ». In A Voice for New Music : New York City, 1972-1982, eds. Tom Johnson et Paul Panhuysen, 392-400. Eindhoven : Het Apollohuis [1979] 1989.

Jost, Ekkehard. Europas Jazz, 1969-80. Francfort–sur-le-Main : Fischer Taschenbuch, 1987.

––––––––––––, Jazzmisiker : Materialen zur Soziologie des afro-amerikanischen Musik. Francfort-sur-le-Main : Verlag Ullstein, 1982.

Katz, Jonathan D. « John Cage’s Queer Silence ; Or, How to Avoid Making Matters Worse ». GLQ : A Journal of Lesbian and Gay Studies 5, N°1 (1999) : 231-252.

Lewis, George. « Singing the Alternative Interactivity Blues ». Grantmakers in the Arts 8, N°1 (1997) : 3-6.

Lipsitz, George. The Possesive Investment in Whitness : How White People Profit from Identity Politics. Philadelphie : Temple University Press, 1998.

Lock, Graham. Blutopia : Visions of the Future and Revisions of the Past in the Work of Sun Ra, Duke Ellington and Anthony Braxton. Durham : Duke University Press, 1999.

Lucier, Alvin. Chambers : Scores by Alvin Lucier, Interviews with the Composer by Douglas Simon. Middletown : Wesleyan University Press, 1980.

Masaoka, Miya. « Notes from a Trans-Cultural Diary ». In Arcana : Musicians on Music, ed. John Zorn, 153-166. New York : Granary, 2000.

Nai, Larry. Interview with Greg Osby. Cadence (mai 2000) : 5-16.

Noglik, Bert. Jazz-Werkstatt International. Rowohlt : Taschenbuch Verlag, 1983.

––––––––––, Klangspuren : Wege improvisierter Musik. Francfort-sur-le-Main : Fisher Taschenbuch, 1992.

Nyman, Michael, Experimental Music : Cage and Beyond. Seconde édition. New York : Schirmer, 1999.

O’Hara, Frank. « New Directions in Music : About the Early Work ». In Morton Feldman Essays, ed. Walter Zimmermann. Kerpen, Allemagne : Beginner, 1985.

Porter, Eric. What is This Thing Called Jazz ? Berkeley et Los Angeles : University of California Press, 2001.

Puschoegl, Gerhard. John Coltrane und die Afroamerikanische Oraltradition. Jazzforschung 25. Graz : Akademische Druck und Verlagsanstalt (Adeva°, 1993.

Rockwell, John. « As Important as Anyone in His Generation ». The New York Times, 21 février 1988, C : 21.

––––––––––––, « Jazz : Two Braxton Programs ». New York Times, 23 avril 1982, C : 23.

Smith, Leo. « American Music ». The Black Perspective in Music 2, N°2 (automne 1974) : 111-116.

––––––––––, Notes : 8 pieces. A New World Music – Creative Music. New Haven : Kiom, 1973.

Sweet, Robert E. World Music, Music Universe, Music Mind : Revisiting the Creative Music Studio in Woodstock, New York. Ann Arbor : Arborville Publishing, 1996.

Todd, Loretta. « Aboriginal Narratives in Cyberspace ». In Immersed in Technology : Art and Virtual Environments, eds. Mary Anne Moser et Douglas MacLeod, 179-194. Cambridge : MIT Press, 1996.

Toop, David. « Music : A Style of No Style That Spurns All Constraints ». New York Times, 13 mai 2001, 2 :19.

Watrous, Peter. « John Zorn Takes Over the Town ». New York Times, 24 février 1989. C : 23.

Zorn, John, ed. Arcana : Musicians on Music. New York : Granary Books, 2000.

George Lewis

George E. Lewis est le Edwin H. Case professeur de Musique Américaine à la Columbia University. Il a reçu une bourse de recherche de la fondation MacArthur en 2002 et le prix Alpert dans les arts en 1999, il a été nommé artiste de l’année 2011 par l’USA Walker et a obtenu des bourses du National Endowment for the Arts. Lewis a étudié la composition avec Muhal Richard Abrams à l’AACM School of Music, et le trombone avec Dean Hey, un membre de l’AACM depuis 1971. Les travaux de Lewis dans les domaines de la composition, de l’improvisation, de la performance et de l’interprétation explorent la musique électronique et informatique, les installations multi-media basées sur l’informatique, les œuvres textuelles/sonores, les formes écrites et improvisées et il a plus de 140 enregistrements à son actif. Son histoire orale est archivée à la collection des « Figures majeures de la musique américaine » de la Yale University, et ses compositions et installations ont été présentées par le American Composers Orchestra, l’International Contemporary Ensemble, le Boston Modern Orchestra Project, le Talea Ensemble, le Dinausor Annex, l’Ensemble Pamplemousse, Wet Ink, le Turning Point Ensemble, l’Ensemble Erik Satie, l’Ensemble Dal Niente, le Bowling Green festival of New Music, l’Eco Ensemble, et bien d’autres, avec des commandes du San Francisco Contemporary Music Ensemble, le 2010 Vancouver Cultural Olympiad, l’Ensemble Either/Or, OPUS (Paris), IRCAM, l’Orkestra Futura, Harvestworks, Studio Museum d’Harlem, le Glasgow Improvisers Orchestra, et bien d’autres. Lewis a été Ernest Bloch Visiting Professor à l’University of California Berkeley, Paul Fromm compositeur en résidence à l’American Academy à Rome, chercheur en résidence au Center for Disciplinary Innovation de l’University of Chicago et CAC Fitt artiste en résidence à la Brown University. Lewis a été honoré par le prix 2012 SEAMUS de la Society for Electro-Acoustic Music aux Etats Unis, et son livre A Power Stronger Than Itself : The AACM and American Experimental Music (University of Chicago Press, 2008) a reçu le prix de l’American Book Award. Lewis est co-éditeur de l’Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, en deux volumes, à paraître prochainement. Le professeur Lewis est venu à la Columbia University en 2004, ayant enseigné auparavant à l’University of California San Diego, à la School of the Art Institute de Chicago et à la Simon Fraser University dans le Contemporary Arts Summer Institute.