Accéder au texte de Guigou Chenevier : Faire tomber les murs

Access to the English translations : a) Encounter ; b) Break Down the Walls.

Entretien avec Guigou Chenevier

Jean-Charles François, Gilles Laval et Nicolas Sidoroff

Septembre 2019, Rillieux-la-Pape

Sommaire

Première partie : L’art résiste au temps

Prélude autour d’un café

L’art résiste au temps – Présentation générale

L’art résiste au temps – La diversité des actions

L’art résiste au temps – Ateliers d’écriture

L’art résiste au temps – L’échange des rôles

Un lieu de résistance : le temps

Deuxième partie : L’accueil des migrants

L’association Rosmerta

Les relations actes artistiques / actes politiques

Première partie : L’art résiste au temps

Prélude autour d’un café

Guigou C. :

Les allumés du jazz, cela vous dit quelque chose ? Ils ont organisé trois jours de rencontres à Avignon, en novembre dernier, avec plein d’invités pour parler de la question (des questions) de la résistance au business. Comment créer des réseaux musicaux, etc. Comme je ne pouvais pas y participer parce que j’étais en pleine création sur Ubu Roi, j’ai refilé le bébé à Cyril Darmedru, qui y a fait une intervention très judicieuse, je trouve. Après ça, Les Allumés ont édité un document avec toutes les contributions écrites de cette rencontre et des textes complémentaires, et même un vinyle avec des musiques de tous les musiciens présents. Il y a plein d’articles intéressants dans ce document, je trouve. Pour information, voilà.

Les allumés du jazz

En fait, j’étais au départ sollicité parce que je connais Jean Rochard, le responsable du label Nato qui s’occupe aussi des Allumés. C’est est un mec que j’aime beaucoup… On l’avait invité pour participer à ce qu’on avait appelé à l’époque « le Contre Forum de la Culture », parce que nous avions la chance d’avoir, à Avignon, le « Forum de la Culture ». Ça c’était du temps de Sarkozy. Il y a eu plusieurs Forums comme ça à Avignon avec les Ministres de la Culture européens sous haute protection policière, etc. Avec Sud Culture (dont je fais partie), on avait décidé d’organiser un contre forum : on a organisé, trois ou quatre éditions, avec pas mal d’invités passionnants à chaque fois. Et donc, une année on avait invité Rochard. J’avais trouvé son intervention vraiment chouette. En plus comme on était, (on est ou on était, je ne sais plus très bien si je dois le dire au présent ou au passé vu qu’à présent je n’y suis plus), sur les Hauts Plateaux qui se trouvent au-dessus de l’AJMi Jazz Club et Les Allumés du Jazz sont évidemment très en lien avec l’AJMi. Donc voilà, ils m’ont demandé si je voulais bien faire quelque chose, mais c’était trop compliqué pour moi à ce moment là.

Gilles L. :

Il a fondé la maison de disques Nato au début des années 1980, et il a été enregistrer des musiciens américains. Notamment Michel Portal à Minneapolis avec des musiciens de Prince. Il est têtu, c’est un label incroyable.

Nato

Guigou C. :

Nato, c’est un super label ! C’est un des premiers qui a produit par exemple Jean-François Pauvros et des tas d’autres musiciens comme ça.

Gilles L. :

Moi je fais souvent écouter ses disques à Villeurbanne, notamment News from the Jungle.

Jean-Charles F. :

Gilles L. :

On prend le café ou on commence ?

Jean-Charles F. :

Ah oui, il y a le café, j’avais oublié. [rires]

Gilles L. :

On commence après le café ou avant le café… ou pendant le café… ?

Jean-Charles F. :

Gilles L. :

[de loin] Est-ce que vous voulez du sucre ?

Guigou C. :

Non, moi non. Vous voulez du sucre ?

Nicolas S. :

Jean-Charles F. :

Gilles L. :

Vraiment ? Ben tant mieux. [Bruit du café qui est versé]

Jean-Charles F. :

Gilles L. :

Je crois que c’est très chaud, hein, faites gaffe. [Bruits, le café est versé. Très long silence avec un fort bruit continu d’une machine éloignée.]

Guigou C. :

Oh ! On est gâté ! Tu le connais ? [Il montre le livre de Serge Loupien La France Underground 1965/1979 Free Jazz et Rock Pop, Le Temps des Utopies] Il y a pas mal de choses que moi, j’ai appris. Il est question d’Etron Fou Leloublan mais… ça c’est anecdotique, pardon. Il y a plein de choses super intéressantes que je ne savais pas et que j’ai découvert. Quand même une époque assez foisonnante… Notamment il raconte, enfin, il cite cette anecdote que je trouve absolument géniale, c’est, en 70, un des premiers concerts de Sun Ra en France, Pavillon Baltard à Paris, avant que ce soit la Cité de la Villette, et donc il y a une grande salle, un grand hangar, qui contient 3000 personnes, il y a 5000 gus qui viennent pour voir Sun Ra, je ne sais pas si tu t’imagines ça aujourd’hui. Et donc ils ne peuvent pas tous rentrer, évidemment, parce que c’est trop petit. Du coup il y en a qui commencent à gueuler à la sortie : « Ouais, c’est un scandale ! » Ils interpellent Sun Ra et tout ça : « Comment dire, vous n’allez pas jouer comme ça dans ces conditions, en laissant la moitié des gens dehors ». Du coup tu as Sun Ra avec sa cape dorée et l’insigne du Soleil, qui sort de la salle avec tout l’orchestre derrière lui qui joue. Ils vont jusque sous le nez des CRS. Et les flics, ils disent « Oh ! Ça ne va pas recommencer comme en 68 » [rires] Et après il re-rentre avec tout le monde derrière lui, les 5000 gus dans la salle, c’est énorme, voilà [rires]. L’histoire est incroyable !

Jean-Charles F. :

J’avais compris 5000 bus !

Guigou C. :

Bus ? Ça aurait été encore beaucoup plus ! [rires] Bon alors ? Il y a un moment il faut commencer, c’est ça ?

Jean-Charles F. :

Voilà ! Donc il y a ce projet « L’Art résiste au temps ».

Guigou C. :

Jean-Charles F. :

Et donc, Gilles, si tu veux aussi intervenir puisque tu en faisais partie…

Guigou C. :

Gilles L. :

Ben je te laisse la présentation…

L’art résiste au temps – Présentation générale

Guigou C. :

Ben, la présentation… Comment je suis arrivé à monter cette histoire-là ? Le point de départ, c’était de me dire à un moment donné que j’avais un peu envie de faire la jonction entre mon engagement supposé artistique et mon engagement supposé militant. Pour avoir vécu ça à des tas de reprises, j’ai très souvent – je pense que vous aussi – rencontré soit des artistes extrêmement pointus, intéressants dans leur pratique artistique, mais totalement nuls au niveau politique, complètement déconnectés de la réalité, je dirais, selon moi ; et inversement des super militants hyper pointus, mais qui écoutent des musiques de merde… Il n’y a pas moyen d’arriver à faire joindre les deux trucs, quoi ! Donc c’est parti de ça, en fait, l’idée en tout cas de départ. Donc partant de là j’ai lu et relu la Stratégie du choc de Naomi Klein. Un bouquin de référence absolue sur la situation du monde d’aujourd’hui. Et puis ensuite, j’ai commencé à réfléchir à comment on pourrait travailler, ce qui signifiait notamment de prendre des temps de travail et de réflexion, de création, différents des temps habituels. C’est-à-dire se poser dans des endroits et y rester, et essayer de faire des choses avec les gens, et puis aussi décloisonner au niveau des pratiques artistiques. D’où l’envie de constituer une équipe où il n’y aurait pas seulement des musiciens, mais où il y aurait donc une plasticienne, une comédienne metteur en scène, un philosophe, etc. Et donc, c’est ce qu’on a fait, voilà. Et puis après est arrivé une des premières résidences de travail au 3bisf, qui est un lieu d’art contemporain à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence.

Gilles L. :

On n’avait pas fait le Thor avant ? Une semaine de travail de recherche, d’ateliers, de mises en situation proposées par les différentes personnes que tu avais réunies et dont la plupart ne se connaissait pas d’ailleurs. L’idée principale étant de chercher, mais pas spécialement de trouver.

Guigou C. :

Mais la première vraie résidence publique, si j’ose dire, c’était au 3bisf. Donc là, ben, quand j’avais commencé à parler avec Sylvie Gerbault qui était la directrice, maintenant elle est partie à la retraite. C’est vrai que nous, musiciens, on a rarement l’occasion et l’habitude de travailler sur des temps de résidence longs. Et elle, en fait, elle nous a imposé de rester, je ne sais pas, c’était trois semaines, un truc comme ça. Ce qui pour nous était énorme. Trois semaines ? Qu’est-ce qu’on va faire, pendant trois semaines ? Pourquoi trois semaines ? Et en fait, en étant là, je parle sous le contrôle de Gilles, c’est vrai qu’on s’est rendu compte qu’effectivement, par rapport aux patients, aux gens qui vivent là, au bout d’un moment tu ne sais plus qui est patient, qui est médecin.

Gilles L. :

Oui les médecins ne sont pas habillés en tenue.

Guigou C. :

Non, ils ne sont pas en blouses blanches et ils invitent aussi un public extérieur, puisqu’en fait, nous, on avait pris comme principe de faire des temps ouverts au public au sens très large ; c’est-à-dire que le matin, il y avait des espèces d’ateliers d’écriture, et à partir de là on reprenait des bouts de textes qu’on mettait en musique. Bon bref, ce dont la comédienne Agnès Régolo s’emparait. Donc il y avait des temps à la table, si j’ose dire, et on ne savait pas qui était qui, en fait. Nous, on savait à peu près qui on était, encore que pas toujours. Mais il y avait aussi des patients, enfin des gens qui étaient donc internés dans cet hôpital, des médecins et des infirmiers, et puis des gens de l’extérieur. C’était assez rigolo parce qu’au bout d’un moment tu ne savais plus vraiment qui était qui, quoi !

Gilles L. :

Qui sont les fous, on ne sait pas !

Guigou C. :

Et ça sur la notion de folie, c’était intéressant, vraiment. Et puis donc, enfin, moi, j’ai pris conscience de ça vers la fin de cette résidence-là, c’est qu’effectivement, il y a quelques personnes qui étaient là qui étaient très timides ou qui avaient du mal à venir vers nous, et qui ont fini par improviser des espèces de fulgurances à des moments sur la fin de notre résidence, parce qu’ils avaient eu le temps de s’acclimater à nous et de comprendre un peu les trucs. Au début ils n’osaient pas venir, ils venaient au bord de notre espace de jeu, ils jetaient un œil, puis ils s’en allaient, puis petit à petit ils sont venus. Et ça, vraiment, sur le coup, c’était intéressant. On était en immersion vraiment presque totale pendant tout ce temps là, quoi. Et, puis bon, après on est sortis de l’hôpital et on a fait trois ou quatre résidences, une à Rillieux-la-Pape, quand c’était encore Maguy Marin qui était au Centre Chorégraphique, et puis deux sur Nancy, une à Frouard et une deuxième fois, à Vandœuvre.

L’art résiste au temps – La diversité des actions

Jean-Charles F. :

Et donc les participants à l’hôpital au 3bisf, ils faisaient des textes essentiellement ?

Guigou C. :

Alors il y a eu différentes choses : bon, il y en a qui ont soit improvisé, soit écrit.

Donc ce qui était écrit, à des moments, soit ils l’ont dit eux-mêmes, soit, nous, on l’a dit pour eux. Et puis il y a eu quelques fulgurances, pendant qu’on faisait la présentation, par exemple il y avait un patient qui était là, qui était un ancien coiffeur, qui est venu et qui a fait des espèces d’interventions qui nous ont bien perturbé. En plus, moi j’avais utilisé le terme « perturbateurs », j’avais envie qu’il y ait des perturbateurs, c’était juste bien [rires]. Mais le gars en question, il a été super, parce qu’il a bien compris le truc, quoi. Il était exactement là où il fallait, il n’en a pas fait trop, il a donné… À qui il a filé une chaîne en or ?

Gilles L. :

Je ne sais plus, c’était assez surprenant.

Guigou C. :

Il a filé un bijou, comme ça, à un membre de l’équipe, parce qu’il était content… Enfin, il voulait montrer son intérêt, sa gratitude, pour notre présence, et tout ça. Mais sans trop déborder, sans prendre totalement le monopole de ce qui se passait. Et puis après il est retourné s’asseoir. Alors c’est un truc assez étonnant, quoi ! Je me rappelle, en atelier – je ne sais pas si tu te souviens ? – un matin, on était autour de la table et je ne sais plus, la consigne d’écriture c’était quelque chose du genre : « Faites ou écrivez quelque chose que vous n’avez jamais fait ou écrit ». À un moment quelqu’un s’est levé, est monté sur la table, a traversé la table à pied et est retourné s’asseoir en disant : « J’avais jamais fait ça ! ».

Gilles L. :

Là on a semblé comprendre que c’était un patient, mais parfois on s’est trompé. Moi, il y avais un couple de gens, j’étais sûr qu’ils étaient là depuis au moins trois ou quatre ans et en fait, c’était juste des gens qui habitaient en ville et qui venaient participer aux ateliers.

Guigou C. :

Oui, je me rappelle qu’on avait fait un petit jeu avec des ballons gonflés. C’était histoire d’avoir du son, très facilement productible, donc avec des ballons de baudruche. La consigne était : utilisez le ballon. Y en a un qui le fait couiner, et du coup tu as un mec à côté – et j’étais sûr que c’était un mec qui venait de l’extérieur – il se met… il était mort de rire quoi. Et là tu te dis : « Ouf ! » [rires], peut-être qu’il réside ici depuis quelques années. Non mais il y a des trucs incroyables quoi ! Vraiment étonnants !

Jean-Charles F. :

Donc, il y avait une plasticienne, quel était son rôle ?

Guigou C. :

Notre amie Suzanne Stern, elle a une pratique de plasticienne un peu marginale, si j’ose dire. Elle est peintre au départ, et puis elle en a eu ras le bol, depuis bien longtemps de tout ce qui est réseau des galeries, etc., etc. Donc elle a fait ses propres trucs, chez elle, souvent dans sa maison en pleine cambrousse. Dans les ateliers au 3bisf elle a, comment dire, utilisé tous les matériaux qui étaient produits, les petits bouts de papier avec des bouts de textes qu’elle a mis un peu partout…Et ensuite elle a utilisé la matière qu’on produisait pour faire quelque chose avec. Elle avait aussi un rétroprojecteur, elle projetait des trucs au mur, elle accrochait des trucs partout. L’idée c’était un peu d’envahir l’espace, de le transformer un peu à sa manière, et puis des fois elle venait aussi nous perturber. [rires] C’est bien de faire ça.

Jean-Charles F. :

Perturber en faisant quoi ?

Guigou C. :

Ça pouvait être, je ne sais pas, on était peut-être en train de jouer, de faire une impro musicale et puis elle venait te coller un petit bout de machin sur ton instrument avec marqué je ne sais pas quoi, une petite phrase, et puis ça voulait dire : débrouilles toi avec ça ! Plein de choses de cet ordre-là.

Jean-Charles F. :

Guigou C. :

L’idée pour moi, c’était qu’il puisse produire vraiment de la réflexion, parce que je trouve qu’on est dans une période où on manque sérieusement de réflexion. Et donc, il a vraiment utilisé le temps de la résidence pour écrire un texte autour de Hannah Arendt, de la culture, de ce que cela voulait dire l’engagement. Parce que ce sont les trois grands thèmes de ce projet : la résistance, l’art et le temps. Vastes sujets. Donc il est parti là-dessus. J’avais vraiment envie de ça, qu’à un moment dans le truc qu’on allait faire, il y ait un temps un peu suspendu où on s’arrête et c’est ce qu’on a fait. Il était à sa table et il a lu son texte. Ça a pris je ne sais plus combien de temps, dix minutes, je ne sais plus combien, mais moi j’aimais bien ça. C’était aussi histoire d’un peu casser le format d’un concert. Voilà, c’était un peu ça. Après, c’est comme tous les projets qu’on peut mener les uns ou les autres, cela aurait pu aller beaucoup plus loin que cela n’a été, si on avait pu le faire vivre plus longtemps et creuser davantage encore.

Gilles L. :

Parce que toute la première partie quand même le public était sur scène, notamment à Aix et à Rillieux.

Guigou C. :

Et aussi à Frouard, près de Nancy. Les gens étaient très proches. On a fait des ateliers d’écriture avec des retraitées, des petites dames qui faisaient du tricot. Elles nous ont offert des tricots après comme cadeaux, etc. Elle écrivaient des trucs super qu’on a utilisés plus. Enfin à chaque fois ça s’est enrichi. À la fin on avait beaucoup de matière. Cela permettait de piocher dedans et de ne pas refaire forcément la même chose à chaque fois.

Jean-Charles F. :

Et certains participants faisaient de la musique aussi ?

Guigou C. :

Oui, c’est arrivé. C’était vraiment intéressant, mais beaucoup, beaucoup de boulot en fait. Quand on était à l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix, on avait découpé le temps en deux partie : le matin, c’était l’atelier ouvert avec les gens, mais cet atelier donnait toujours lieu à un temps de rencontre publique. Alors, bon, il pouvait y avoir une personne, comme deux, dix ou vingt, mais peu importe, on présentait quelque chose. Dans ces temps-là, les gens, les patients ou autres pouvaient intervenir comme ils voulaient. Donc c’est arrivé qu’il y en ait qui essayent la harpe de Karine Hahn, par exemple, un instrument un peu fascinant pour des non-musiciens. Et l’après-midi on se concentrait plus sur la construction artistique globale du projet. Du coup cela demandait de fournir beaucoup. Les journées étaient bien remplies.

Jean-Charles F. :

Et précisément, dans l’équipe des musiciens, donc, il y avait Karine Hahn, qui est une harpiste plutôt classique.

Guigou C. :

Mais qui a expérimenté beaucoup de choses.

Jean-Charles F. :

C’était comme un élément perturbateur ?

Guigou C. :

Oh, je pense qu’elle était aussi perturbée que tout le monde, qu’elle nous a perturbés aussi, mais je pense que cela lui a bien plu, me semble-t-il, enfin, il faudrait qu’elle en parle elle-même. On a sonorisé sa harpe, elle a fait plein d’essais.

L’art résiste au temps – Ateliers d’écriture

Jean-Charles F. :

Et donc tout était improvisé ?

Guigou C. :

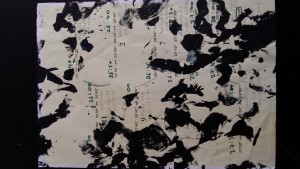

Pas tout. Moi j’avais écrit des pièces aussi, certaines très écrites même. Une dont j’avais filé la partoche à Nicolas [Sidoroff] sur le temps. Je l’avais composé en utilisant les horaires de lever et de coucher du soleil, puisqu’il était question de temps. Je m’étais amusé à trouver une espèce de règle pour transposer les heures de lever et de coucher du soleil en notes de musique – tout le monde s’est amusé à faire ce genre choses, non ? [rires] C’était assez amusant, mais très difficile à jouer pour les gens [rires] : « Oh ! C’est superbe ! Après… ». On a quand même réussi à jouer cette pièce à peu près bien.

Gilles L. :

Nicolas S. :

Pour un peu entrer dans le détail du temps long de votre immersion : est-ce que tout le monde de l’équipe était là pendant les trois semaines ?

Guigou C. :

Oui, parce que l’hôpital d’Aix Montperrin, c’est quand même un peu au milieu de nulle part. Enfin il y avait pas mal de gens qui venaient de loin et Mathias [le philosophe Matthias Youchencko] avait aussi ses cours donc il venait quand il pouvait. Donc voilà, on est quand même restés quasiment tout le temps.

Nicolas S. :

Donc, en fait, le projet continue même quand une personne n’est pas là ?

Guigou S. :

Oui, on avait tous suffisamment de choses à chaque fois à remettre sur le chantier, si tu veux, pour que même s’il y en avait un qui partait deux jours, cela n’empêchait pas le truc d’avancer. Même au contraire, des fois c’était bien d’avoir quelqu’un qui pouvait s’extraire un peu pour avoir du recul à des moments sur les choses.

Nicolas S. :

À l’hôpital, j’avais compris qu’il y avait plusieurs ateliers en même temps ?

Guigou C. :

Oui, comme on était quand même nombreux, c’est arrivé qu’on divise le groupe en plusieurs sous-groupes qui travaillaient – ce qu’on a fait les toutes premières fois d’ailleurs, avant d’aller à l’hôpital, quand on avait bossé sur le temps, on se répartissait en petits groupe, entre nous. Mais à l’hôpital, je ne me souviens plus si on a fait ça, mais je crois que oui, c’est bien possible qu’on ait bossé au moins en deux groupes à des moments. Notamment un groupe qui était plus centré sur l’écriture, et un plus sur l’impro musicale. De toute façon, on a expérimenté un peu tout ce qu’on pouvait expérimenter, c’était un peu ça l’idée.

Nicolas S. :

Et si on reprend un peu l’agenda pendant les trois semaines, comment ça se passe le premier matin ? Vous arrivez la veille ?

Guigou C. :

En fait, quand Sylvie Gerbault m’avait proposé qu’on reste là trois semaines, sur le coup j’ai un peu paniqué : « Oh ! putain ! qu’est-ce qu’on va faire ? » Déjà un public qu’on ne connaît pas, on n’a jamais travaillé avec des gens « fous » entre guillemets. Et donc j’étais allé en repérage avec Agnès, une matinée à l’hôpital psychiatrique de Montfavet près d’Avignon, où il y a un atelier d’écriture qui existe depuis très longtemps. Ils ont fait plein de publications. ça s’appelle « Papiers de soi », c’est un jeu de mots. Et donc, on y était allé un peu en mode extérieur, mais en participant aussi aux jeux d’écriture qu’ils faisaient ce jour-là. On a tout de suite compris que ça pouvait être un point commun facile à mettre en place, sans avoir besoin d’une technique instrumentale, par exemple. Ça permettait de faire se rencontrer les gens, de les faire discuter ensemble, etc. Et donc l’écriture m’a semblé être un ferment possible entre toute l’équipe. [Gilles met le CD de « l’Art résiste au temps » en fond.] Ce qui me semble bien, au-delà de notre affaire à nous, c’est que je trouve que l’écriture et la réflexion étaient bien en phase. En fait en phase avec ce qu’on voulait faire, de la réflexion philosophique en passant par les propos complètement barrés sur n’importe quel sujet. [A Gilles : ] « Tu as retrouvé le CD ? »

Nicolas S. :

Quand vous arrivez, qui vient la première fois ?

Guigou C. :

Je ne sais plus qui est venu, mais de toutes façons on a passé un peu de temps avec l’équipe du 3bisf aussi. Je les avais rencontré avant, l’équipe des encadrants, des infirmiers, etc. On avait l’avantage que c’est un endroit qui est consacré à ce type d’expérimentations-là d’une certaine manière. C’est-à-dire qu’ils ont l’habitude de recevoir en résidence des « artistes » entre guillemets et ils ont l’habitude que les gens, les artistes, les personnels hospitaliers et le public extérieur se mélangent…

Gilles L. :

C’est un peu leur spécificité. C’est un des rares hôpitaux à avoir ça.

Guigou C. :

Ils nous ont emmenés dans différents pavillons rencontrer différents types de malades plus ou moins atteints, le but étant qu’on leur explique pourquoi on était là et ce qu’on voulait faire. Et puis après, chacun décidait de participer ou non au projet. Donc il y en a qui sont venus, d’autres qui ne sont pas venus. Après, le problème de ce genre de projet-là, c’est qu’évidemment tu ne peux pas compter sur une régularité de présence des participants. Quand les gens sont sous médocs c’est difficile. Tu en as qui viennent régulièrement, tu en as qui sont tout le temps là, et puis il y a ceux qui viennent une fois et que tu ne vois plus – et c’est vraiment dommage qu’ils ne soient pas revenus, parce que c’était bien – mais bon, c’est la règle du jeu. [la musique continue]

Nicolas S. :

Et l’idée du fonctionnement avec un atelier le matin, avec un rendu public, donc un atelier public et rendu public du public… [rire] C’était dans le cahier de commande du début ?

Guigou C. :

C’est en y réfléchissant avec l’équipe, qu’on s’est dit que ça pouvait être bien. C’était aussi une manière de laisser de la place aux malades en quelque sorte. On savait qu’on voulait aussi arriver de notre côté à nous à un produit, même si je n’aime pas beaucoup ce mot là, un produit fini qui n’était qu’en cours d’élaboration. L’idée c’était justement que ce soit en évolution constante, mais on avait quand même prévu une vraie présentation publique à la fin. L’idée c’était qu’on puisse prendre le temps de maturation nécessaire et que nous aussi, ça puisse nous bousculer, en fonction de ce que pouvaient faire les participants extérieurs. Il y a des choses qu’on a gardées, d’autres pas, parce qu’on s’est dit « Ben tiens, là, elle nous a fait un truc incroyable, ça serait bien de l’intégrer à ce moment là ». Après, bien sûr, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce processus, mais l’idée de perturbation et de perturbateurs et de se faire perturber nous-mêmes par des gens extérieurs, c’était ça l’idée centrale.

Jean-Charles F. :

La musique du CD qu’on est en train d’écouter va rendre la transcription de l’enregistrement de l’entretien encore plus difficile ! [rires]

Gilles L. :

Nicolas S. :

Jean-Charles F. :

Mais tu veux faire comme France-Culture où chaque fois qu’il y a quelqu’un qui parle, il faut qu’il y ait de la musique derrière. [rires]

Gilles L. :

Non, non, c’était pour me remémorer.

Guigou C. :

Oui, je réécoute le CD avec plaisir.

Jean-Charles F. :

On mettra des extraits de la musique, oui, c’est certain. Excusez moi. [Plusieurs extraits de L’Art résiste au temps peuvent être trouvés dans le Grand Collage (suivre les chemins et cliquer sur la rivière).]

Nicolas S. :

Qu’est-ce qui se passait entre le matin et l’après-midi ? L’après-midi était plutôt entre vous mais avec des portes ouvertes, il y avait tout de même des gens qui regardaient ?

Guigou C. :

Oui, toujours, ça c’est la règle du fonctionnement du lieu, c’est que tu n’es jamais enfermé, les gens peuvent te voir, entrer à n’importe quel moment. Ce qui est plutôt chouette. Ça te met dans une autre attitude par rapport à ton travail, c’est ce que j’ai bien aimé.

L’art résiste au temps – L’échange des rôles

Nicolas S. :

Je vous ai entendu plusieurs fois parler d’inversement de rôles parmi les membres de l’équipe. Peut-on entrer un peu dans le détail de ce que cela voulait dire pour vous ?

Gilles L. :

Je me rappelle, au tout début, au Thor on essayait d’inter-changer les rôles entre philosophe, metteuse en scène, plasticienne, les musiciens et musiciennes. On était un peu perdus au début, mais on avait fait des vidéos de ça, où on se disait : « Ben on cherche, mais on n’est pas obligés de trouver ! ». On était un peu en errance, parfois.

Guigou C. :

Bon, on a fait des essais, comme tout groupe, mais après, qui ne sont pas forcément des essais transformés… C’est-à-dire que, bon, c’est toujours rigolo et intéressant de dire « Moi je ne suis pas metteur en scène ou comédien, mais je vais m’emparer du texte, et toi tu es musicien et tu vas assumer un autre rôle ». Voilà, au bout d’un moment tu rencontres les limites de cet exercice-là : celui qui est tout de même plus performant à faire de la musique, c’est le musicien, et ainsi de suite. Mais on a beaucoup cherché au début et moi, je trouve que ce temps-là, le temps avant l’hôpital psychiatrique, tout le temps où on s’était vu au Thor par exemple, c’était aussi très important. Bon il n’y avait pas de malades mentaux, mais c’était très intéressant parce qu’on ne s’était fixé aucun objectif précis, si ce n’est d’essayer toutes les choses qui pouvaient nous traverser l’esprit. C’était un temps qui a beaucoup contribué à la forme que le projet a pris ensuite. Après, j’assume mes contradictions, mais j’avais donc préparé un certain nombre de pièces assez écrites, parce que j’aime bien écrire des pièces. Et après coup, si cela serait à refaire maintenant, peut-être que je ne le referais pas comme ça. Peut-être que j’écrirais beaucoup moins de choses, parce que c’était un peu paradoxal avec l’idée que tout se fabrique sur le tas. En même temps, bon, j’avais bien envie d’arriver à un résultat à peu près cohérent en ayant un certain fil conducteur, et notamment de pouvoir utiliser certains textes que j’avais vraiment identifié dans le livre de Naomi Klein, c’était des choses que j’avais vraiment envie qu’on dise. Donc, une des contradictions, pour moi, du projet, c’était sûrement ça, d’avoir des choses très écrites que j’avais amenées moi, alors que l’idée c’était vraiment de faire un truc très, très, collectif, avec rien de prédéterminé au départ. Bon, ce qui était vrai jusqu’à un certain point, mais pas vraiment complètement [rires]. C’est l’exercice de la démocratie : tu es libre, mais pas complètement.

Jean-Charles F. :

C’était aussi tes textes ?

Guigou C. :

C’était des textes repérés pour la plupart dans La Stratégie du Choc de Naomi Klein, mais pas que.

Jean-Charles F. :

Et ces textes portaient sur quoi ?

Guigou C. :

Sur un espèce de constat de ce qui se passe au niveau du monde. Et cette Stratégie du Choc qu’elle a très bien décrit. Il y avait cette idée de résistance dans tous les sens du terme.

Gilles L. :

Il y a un film autour du bouquin de Naomi Klein La stratégie du choc. Qu’on avait visionné ensemble avec toute l’équipe.

Guigou C. :

C’est un documentaire, qui est moins intéressant évidemment que le bouquin, parce qu’en l’occurrence quand tu essaies d’illustrer un bouquin de 500 pages en une heure et demie, il y a plein de choses que tu zappes. Il y a quelques perles dans le documentaire, comme des petites interviews de Margaret Thatcher, des choses comme ça, qui sont quand même assez hallucinantes, mais sinon quand même, le bouquin est cent fois plus intéressant.

Gilles L. :

Quand elle remercie Pinochet par exemple.

Guigou C. :

Voilà ! Il y a aussi le passage où Milton Friedman reçoit son prix Nobel d’économie, à Oslo. Justement il y a quelques perturbateurs qui ont réussi à entrer dans la salle et qui essaient d’empêcher la cérémonie de se dérouler, puis, bon, ils sont très vite évacués, et Friedman a un petit sourire en coin et il dit aux journalistes : « Vu ce que j’ai écrit, cela aurait pu être bien pire que ça ! » [rires] C’est d’un cynisme absolu [rires]. [silence]

Jean-Charles F. :

Bien ! [silence, bruit d’un liquide qui se verse]

Guigou C. :

Allo ? Encore des questions ?

Jean-Charles F. :

[à Gilles :] Toi, tu as des choses à rajouter ?

Gilles L. :

Comme l’a dit Guigou, on a fait ce choix d’inverser les rôles sur une ou deux séances. Je pense que c’était une manière aussi de se rencontrer et puis de réagir si la situation le permettait. Effectivement, c’était plus des moments de rencontre où on essaie des choses. À la fin cela a créé des liens et aussi de la confiance entre nous. Puisqu’on se lâche et qu’on se permet d’aller un peu n’importe où avec les autres sans avoir peur d’être dans des situations inconfortables. Donc il y a quelque chose qui me rappelle ce qu’on propose avec PaaLabRes dans les ateliers d’impro, avec les rencontres danse-musique au Ramdam, ou ce qu’on a fait ce week-end avec le CEPI…

Guigou C. :

On avait beaucoup expérimenté aussi quand j’avais bossé avec Maguy Marin et Volapük. On avait fait toutes sortes d’improvisations. C’était une période faste où on avait trois mois de répétitions pour monter un spectacle. Ça aide !

Nicolas S. :

Mais ce que vous décrivez est essentiel, même si c’est difficilement racontable ou descriptible. D’une part, on a l’impression que cet échange de rôle permet surtout une rencontre entre vous pour que le travail se passe bien, en fait c’est juste de l’expérimentation sans objectif particulier. Mais d’autre part, et c’est ce qui est très intéressant pour moi, cela permet un certain nombre de choses : une manière de « mélanger nos incompétences » ou de « mélanger nos inconforts », etc., une forme d’égalité dans l’inconfort. Tout ceci permet que d’autres choses émergent, très différentes de celles produites, par exemple, par un musicien qui a priori sait jouer de son instrument. Et donc, ça permet des formes de rencontres, qui n’existent plus ensuite, quand chacun effectivement reprend le rôle auquel il est le plus habitué. En tout cas c’est très intéressant d’essayer de l’expliquer, de décrire cela et d’entrer un peu plus dans le détail. Parce qu’effectivement quand tu as un temps de création de trois semaines, c’est plus facile. À l’inverse, quand tu as moins de temps, comment est-il possible que ce genre de choses arrive malgré tout ? Et comme tu le disais, chercher sans être obligé de trouver me paraît une nécessité absolue.

Un lieu de résistance : le temps

Guigou C. :

Je pense que c’était une des raisons qui faisait le lien entre temps et résistance. À ce propos, je me souviens d’une chose qui m’avait marqué : une discussion sur l’art que j’avais eu avec un ami peintre italien, Enrico Lombardi, de la bande d’Area Sismica à Meldola. Il me disait en substance : « De toute façon, le seul lieu de résistance qui reste possible encore actuellement, c’est le temps. » Le temps de prendre le temps, le temps de faire les choses, et j’ai trouvé ça super juste. C’est-à-dire qu’on sait très bien qu’il n’y a plus beaucoup d’espaces possibles où tu peux encore résister à quelque chose, si ce n’est celui de refuser le carcan du temps qu’on t’impose tout le temps. Cela ne veut pas dire que c’est toujours facile à faire, mais… Et puis, moi, je l’ai vécu de façon encore beaucoup plus extrême et importante que dans l’Art Résiste au Temps, quand j’avais monté le projet des Figures. On avait bossé six mois – en fait, ça a duré beaucoup plus que six mois – avec un groupe de chômeurs qui étaient au RMI (à l’époque ça n’était pas encore le RSA), et qu’on avait fait embaucher pour uniquement faire de la musique pendant six mois, un peu comme ce qu’avait fait Fred Frith avec Helter Skelter à Marseille. Quand tu bosses tous les jours pendant six mois avec quinze gus qui n’ont que ça à faire que d’expérimenter des choses, huit heures par jour, ça devient un truc de dingues. Et là on a pris du temps, c’était génial. Après, les petits évènements qu’on a produits publiquement autour de ce projet-là, ce n’était presque que des épiphénomènes d’un travail de laboratoire incroyable. Je pense que cela a marqué plein de gens – enfin, ceux qui y ont participé en tout cas – c’était un temps incroyable. C’est un luxe de dingue, de pouvoir faire ça. J’ai vraiment aimé cela.

Jean-Charles F. :

C’est une des grandes frustrations actuelles : c’est l’incapacité d’avoir des plages de temps assez longues. Je suis allé à l’université (en 1972) pour ces raisons-là. J’ai pu y mener des projets sur quinze ans.

Guigou C. :

Jean-Charles F. :

Après, le Cefedem, c’était un projet que j’ai mené sur dix-sept ans, et sans cette temporalité on n’aurait rien pu faire. Mais dans le domaine artistique, il y a eu toute une période entre 70-80 où il y avait énormément plus de possibilités qu’aujourd’hui de passer du temps. Alors, bon, c’est à double tranchant, parce que dans le temps pris, il peut y avoir un aspect élitiste très marqué, d’exclusivité de petits groupes. Mais en même temps, pour faire éclater les frontières, il n’y a pas d’autre issue.

Gilles L. :

Mais, je pense que ça dépend aussi des domaines, parce que dans la musique, le constat c’est qu’on a l’habitude de travailler dans une urgence incroyable, pour monter des concerts ou des choses comme ça. Je discutais avec Camel Zekri qui travaille avec des circassiens, je crois que c’est deux ou trois fois sur des périodes de deux mois de résidence, avant la création. Donc c’est déjà sur un an et demi et il me disait : « Mais c’est fou ! On a vraiment le temps, même le temps de perdre du temps. On a le temps de ne rien faire, d’aller écouter les autres, et du coup de composer avec une tranquillité incroyable ». Il me dit « Ça change tout ». On a tellement peu l’habitude de ça. Et puis, avec les compagnies comme celle de Maguy Marin c’est souvent la même chose : trois mois minimum pour une création.

Guigou C. :

Ben, c’est ce que m’ont raconté Bastien et Thomas, tu sais ?

Gilles L. :

Guigou C. :

Je connais deux jeunes super musiciens, Bastien Pelenc et Thomas Barrière. Ils bossent avec la compagnie de cirque Trottola (https://cirque-trottola.org). Chaque spectacle prend un an à monter. J’ai vu leur dernier spectacle qui est superbe d’ailleurs, je vous le conseille. Donc, ils ont fait carrément fondre une cloche d’église rien que pour le spectacle : monstrueux ! Il y a tout un dispositif de machinerie en dessous de la scène et à un moment ils hissent cette cloche de sous la scène avec un système de treuils jusqu’au sommet du chapiteau. C’est magnifique. Et bien les musiciens ont passé les trois ou quatre premiers mois de la création sans faire une seule note de musique. Ils ne travaillaient que sur de la construction du dispositif, et évidemment cela change tout à l’arrivée, tu n’as pas le même truc.

Gilles L. :

Alors comment faire ça avec un projet uniquement musical ?

Jean-Charles F. :

Dans les années 60, j’étais percussionniste dans les ensembles de musique contemporaine, c’était quatre répétitions pour un concert de créations. Donc, c’était horrible ! C’était frustrant. Mais on avait par ailleurs un groupe au Centre Américain [Centre de Musique] où on faisait autant de répétitions possibles et imaginables, mais pas payées.

Guigou C. :

Gilles L. :

Mais oui, sans être payés c’est sûr qu’on peut créer plein de choses. Là quand ils bossent pendant un an, je ne sais pas s’ils sont payés tout le temps, mais en tout cas ils peuvent en vivre. Dans la musique on a l’habitude de répéter gracieusement.

Jean-Charles F. :

Et il y avait cette différence fondamentale, c’était la situation à l’université, du temps payé pour expérimenter.

Gilles L. :

Mais bon, moi je pense que le critère n’est pas forcément de savoir si tu es payé ou pas. Je n’ai pas d’exemples précis qui me viennent en tête, mais le nombre de groupes de rock que j’ai pu voir, notamment il y a longtemps : tu te prends une claque, parce que tu vois bien qu’ils ont bossé comme des cinglés pendant tous leurs samedis-dimanches pendant des années, et quand ils arrivent sur scène, ça joue quoi ! Ce n’est pas un machin approximatif parce que tu n’as fait que deux répètes. Il y a un côté super dans cette manière de faire les choses. Une façon que nous, on a un peu perdu, parce qu’on est aussi trop dans les histoires de survie, enfin je parle pour moi. Il faut donc se faire payer, on n’a pas de temps à perdre, et voilà. [silence]

Jean-Charles F. :

Oui, absolument. Il y a une absence de subventions pour ce genre de situation de recherche. Alors qu’il me semble que dans les années 70-80, il y avait beaucoup plus de support de la part des institutions publiques dans le domaine de la culture.

Guigou C. :

Moi je me rappelle que dans l’époque récente, ce qui a vraiment mis en lumière la question du temps, c’est le mouvement des intermittents en 2003. Je me souviens de débats passionnants sur cette question-là, c’est-à-dire la question de toute la partie invisible du travail qui est produit et qui n’est pas pris en compte, tu vois ? C’est vraiment la partie immergée de l’iceberg comme on dit. Les spectateurs voient juste la partie émergée du travail, et tous nos chers responsables politiques ne veulent même pas en entendre parler. Il faut être rentable, que ça aille vite, et puis de toute façon ils s’en foutent à vrai dire.

Deuxième partie : L’accueil des migrants

L’association Rosmerta

Jean-Charles F. :

Peut-être peut-on passer aux projets plus récents que tu as menés, par exemple ton travail avec des migrants ?

Guigou C. :

Ouais, ça ce n’est pas un projet musical, mais c’est passionnant. En fait, c’est simple : c’est la partie militante de mon activité. Sur Avignon, ça fait un moment qu’on se posait la question de l’accueil des migrants sur la ville. C’était de plus en plus un problème. Je me souviens, c’est assez fou d’ailleurs, j’ai un peu milité à RESF [Réseau éducation sans frontières] quand ce réseau s’est créé il y a au moins quinze ou vingt ans. Si je caricature un peu le trait, à l’époque, c’est tout juste si on ne se battait pas pour trouver deux migrants qui arrivaient sur Avignon, parce qu’il y en avait très peu ! Maintenant, tout cela s’est totalement inversé, depuis quelques années on ne sait plus faire face. Et on ne veut plus subir l’inertie, l’incompétence, la mauvaise volonté des institutions. Cette inertie est aussi la résultante d’un projet politique, il ne faut pas se faire d’illusions. C’est-à-dire que, s’il y a autant de problèmes, c’est parce qu’il y a la volonté farouche de ne pas accueillir ces gens-là. Donc, pour faire court : depuis plus d’un an et demi, un petit groupe de gens était en négociation avec la ville, le diocèse et la préfecture. On essayait de leur dire « Attendez ! là, il y a un vrai problème, chaque semaine, il y a, quinze, vingt, trente personnes qui dorment dans la rue, qui ne sont pas hébergées, etc. ». Les réponses étaient variables selon les interlocuteurs : par exemple la ville d’Avignon disait « Ah ! oui on sait ! ». Il s’agit d’une municipalité pas vraiment riche mais socialiste donc pas de gauche, c’est du socialisme à la Valls ! Bref, eux nous disaient : « Oui, oui, on sait qu’il y a des problèmes, mais vous comprenez, on n’a pas de bâtiments, etc. » À la préfecture, ils niaient complètement : « Il n’y a aucun problème, d’ailleurs il suffit que les gens appellent le 115 et ils seront tout de suite logés. » Et le diocèse nous a baladé pareillement. L’archevêque d’Avignon a des sympathies avec l’extrême droite. Donc, au bout d’un an de discussions – on a gardé des traces de tout ce bazar – on s’est dit, là, à l’automne dernier : « On ne va pas repasser un hiver comme ça, maintenant il faut que l’on passe à l’action ». On avait repéré un certain nombre de bâtiments possibles, dont cette ancienne école qui appartient au diocèse. Et on apprend qu’ils veulent vendre le bâtiment en question 800.000€. Bien voilà, très bien, formidable : une ancienne école, avec tout ce qu’il faut. Elle a été active jusqu’à 2016 et est donc elle est en relativement bon état, la fermeture venait de problèmes de gestion. Et alors fin décembre 2018, on a investi le lieu et on l’a squatté.

On s’est fait aider par des gens qui savent faire ce genre de choses, c’est un peu compliqué au début quand tu n’as jamais fait ça. Il faut envisager les risques. Donc on a créé une association qui s’appelle « Rosmerta », on est une collégiale de sept personnes à avoir signé ses statuts. C’est-à-dire qu’on est sept aussi à être responsables légalement en cas de problème. Actuellement on loge 50 personnes. On a déterminé les critères d’accueil des gens, pour se prémunir d’un certain nombre de gens dont on aurait pas su s’occuper. Pour être clair : tous les toxicomanes mâles adultes, parfois violents. On a clairement déterminé qu’on n’accueillerait que des mineurs isolés, ou des familles. On a pris énormément de mineurs ou justes majeurs, mais comme dans nombre de cas ils n’ont pas de papiers, c’est impossible de savoir s’ils ont 16 ou 18 ans. Et on accueille des familles, il y en a six actuellement. En grande majorité des africains mais pas uniquement : il y a une famille de géorgiens dont le mari était un opposant politique qui s’est fait dessouder ; donc sa femme et ses gosses sont partis de là-bas et sont arrivés en France je ne sais pas trop comment. À titre personnel, je m’occupe d’une famille d’indiens du Pendjab, dont la femme a subi un mariage forcé ; ils sont arrivés à Paris fin 2017 en centre d’accueil et puis on leur a dit ; « Ben non, vous ne pouvez pas rester, il y a plus de place. Bon, on va regarder sur la carte… Ah : Avignon, il y a l’air d’y avoir de la place ! » Ils sont venus là, ils se sont retrouvés dans un centre pendant quelques mois. Et ils ont été virés juste au moment où on a ouvert le lieu, donc ils ont atterri là. Ce sont des parcours de vie absolument incroyables dans la plupart des cas. Voilà, donc actuellement on a 1200 adhérents. On fait un événement public dans le lieu chaque mois depuis décembre 2018, et à chaque fois, on demande aux gens qui viennent, d’adhérer même pour un € symbolique. Et on a environ 300 bénévoles relativement actifs. On a le soutien d’une partie de la population. Et puis un procès en cours…

Jean-Charles F. :

Pour le lieu ou pour l’accueil ?

Guigou C. :

Alors on a deux trucs en parallèle : on a un procès suite au dépôt de plainte de l’archevêque pour squat ; et parallèlement à ça, les services départementaux nous accusent d’avoir accueilli du public dans un lieu sans avoir fait passer la commission de sécurité avant – ce qui revient à dire qu’on squatte. Ben oui, c’est normal, c’est un squat ! On a été auditionnés par les flics. Le bon côté est qu’on est quand même à Avignon, donc on a quand même profité de la médiatisation du mois de juillet. On a eu la visite d’Emmanuelle Béart en juillet 2019 qui a fait marcher ses réseaux ce qui a permis d’éviter l’expulsion immédiate, et nous a laissé un peu de temps. Parallèlement à tout ça, trois groupes de travail se sont constitués, suite à des AG. Un groupe est plus sur la résistance quelque soit la situation dans le lieu ; un groupe est dans l’idée de pousser la ville à préempter le lieu ; et un autre travaille sur l’achat du bâtiment (800.000€), bon, avec toutes sortes de questionnement par rapport à cette dernière question. En ce qui me concerne, je suis complètement contre l’idée de l’acheter pour plein de raisons. D’abord parce que je n’ai pas envie de filer 800.000€ à un archevêque d’extrême droite, mais en plus ces 800.000€ pourraient servir à autre chose. De plus, si on achète et qu’on est propriétaire… Au départ, l’idée pour nous était de pointer l’incurie des institutions et pas de se substituer à elles, mais au contraire de leur dire : « On l’a fait parce que vous ne le faîtes pas, mais maintenant c’est à vous d’assumer vos responsabilités politiques. » Sinon, devenir les professionnels de l’accueil des migrants, je pense que ce n’est pas le but et que ce n’est pas un service à rendre à quiconque de se substituer à la ville ou à la préfecture. Donc il y a tout un tas de débats internes sur ces questions-là. Mais je dirais quand même globalement que c’est une sacrée histoire. C’est assez génial. On a rencontré presque aucun problème, à part parfois un peu de tensions sur la gestion. Ce qui m’a vraiment frappé récemment, c’est de voir à quel point les jeunes s’autonomisent petit à petit : quand on a ouvert, évidemment tous les gens qui débarquaient là étaient complètement paumés, et petit à petit – certains vivent là depuis décembre 2018, pas tous parce qu’il y a aussi beaucoup de gens qui vont et qui viennent – il y en a qui prennent les choses en main : le ménage, toutes sortes de choses, des démarches, comme accompagner leurs potes à l’ASE (Aide sociale à l’enfance) ou au département. Deux ont été invités par Olivier Py pour participer à des lectures autour de l’Odyssée, etc. Bon, on a fait plein de trucs. Donc, c’est un super projet extrêmement fort d’un côté, et extrêmement fragile de l’autre. Voilà.

Jean-Charles F. :

Y a-t-il des aspects artistiques dans ce projet ?

Guigou C. :

Oui, des ateliers ont été mis en place par tout un tas de gens qui sont proches de Rosmerta : atelier marionnettes, atelier Beatbox. Plein de trucs se font dans le lieu. J’avoue que, personnellement, je n’ai rien fait sur ce plan là, parce que je n’ai pas trop envie de mélanger les choses, je trouve que cela est un peu compliqué. Donc quand j’y vais, je fais des permanences ou je m’occupe de ma famille indienne ou d’autres choses, mais je n’ai pas fait de trucs musicaux.

Nicolas S. :

Quels sont les événements publics tous les mois dont tu parlais ?

Guigou C. :

Ben, c’était surtout des concerts avec des gens qui sont proches de nous, on va dire, et pas trop loin géographiquement, parce que c’est ce qu’il y avait le plus simple à faire.

Nicolas S. :

Et les ateliers sont à visée interne, dans le cadre des gens qui sont dans le lieu ou c’est avec une ouverture vers l’extérieur ?

Guigou C. :

On a une volonté de rencontres avec l’extérieur, oui, et puis une volonté de fournir des outils pour que les gens s’intègrent. Donc on fait aussi des cours de français, des pratiques artistiques ou culturelles et plein d’autres choses. C’est clairement une volonté de notre part que cette dimension-là soit présente.

Les relations actes artistiques / actes politiques

Guigou C. :

Il y a un aspect dont je n’ai pas parlé qui est assez intéressant d’un point de vue politique. Ce lieu était utilisé l’été par une compagnie de comédiens Del Arte, qui a fait son petit pécule en faisant jouer un grand pourcentage d’amateurs – ils ont fait comme tous les loueurs de salles à Avignon. La première rencontre était plutôt intéressante puis on n’a plus eu de nouvelles, sauf des lettres extrêmement dures à notre encontre qu’ils ont envoyées au préfet. Peut-être tablaient-ils sur notre expulsion plus tôt ? Et comme il y a un certain nombre de gens du monde du spectacle avec nous, on a été accusé par certaines personnes du Festival de vouloir juste mettre la main sur ce lieu pour des raisons uniquement artistiques et culturelles, et pas pour s’occuper des migrants ! On est pris entre les sympathies du diocèse pour l’extrême droite et les marchands du temple du théâtre, c’était un peu compliqué ! Et cela l’est toujours.

Nicolas S. :

Dans nos réflexions sur l’histoire des murs, il y a aussi cette idée d’une forme de nécessité contre le vent ou contre un certain nombre de choses : le mur comme une forme d’abris et aussi comme une forme de barrière intolérable. Dans ce que tu disais, on a l’impression d’une volonté de ne pas mélanger l’activité artistique et l’activité politique. Et j’essaie de voir ça comme un espèce de mur que tu mets… Comment tu le qualifierais ? Comment tu vis avec plus ou moins confortablement ?

Guigou C. :

C’est juste que, si tu veux, quand tu joues dans une fanfare ou avec un groupe de théâtre de rue, c’est extrêmement simple de venir jouer dans un lieu où il y a zéro confort. Et ce n’est pas si simple que ça dans la plupart de mes projets musicaux. Donc la seule chose que je pourrais imaginer de faire, que je n’ai pas fait pour l’instant mais que je pourrais faire, c’est mon petit solo « Musiques Minuscules ». Pour cela, je n’ai besoin de rien en gros, donc je pourrais le faire, mais sinon ce n’est pas toujours des formes adaptées. Et en plus de ça, je pense que, culturellement, ce n’est pas toujours évident. Le public est très varié, et bien sûr je pourrais venir avec mes trucs complètement barrés, mais ça peut faire désordre au milieu des cathos de gauche ! Si je fais un petit parallèle : je suis assez impliqué dans le collectif anti-nucléaire d’Avignon, et cela fait un certain nombre de fois que j’essaie de les brancher pour qu’on joue avec les Mutants Maha, un projet sur Fukushima. Il y a deux ou trois ans on avait fait un morceau de notre répertoire à deux dans une version allégée, et on avait pris le petit texte qui allait dessus. Je leur ai dit que ça serait bien de faire le concert complet avec le trio et tout ce qui vient avec : « Bon, Ok ! Est-ce que vous êtes d’accord pour faire ça le 26 avril, le jour de la commémoration de Tchernobyl sur la place Pie ? » J’ai répondu : « Non, ce n’est juste pas possible ». Je veux dire, d’abord sans parler du fait de savoir si on va avoir de l’électricité, mais tu as quand même besoin d’un petit temps d’installation ; tu as besoin d’un petit peu d’attention pour que le propos que tu essaies de dégager porte un peu ses fruits, et pas d’avoir les passants avec des cabas qui arrivent au milieu… Enfin, il y a un moment où ça ne marche tout simplement pas, ce n’est pas adapté au bazar de faire ça à cet endroit-là dans ces conditions-là. C’est une vraie question ce que tu poses, notamment par rapport au lieu. Après, il se trouve aussi que la plupart de mes projets sont menés avec des gens qui ne sont pas sur Avignon, donc ça veut dire de faire venir des gens de loin pour faire un concert où ils ne sont pas payés, et ainsi de suite. Non, c’est souvent juste un peu compliqué à plein de niveaux, donc je n’ai pas forcément envie de me mettre là-dedans.

Jean-Charles F. :

Dans le cas de l’esclavage, les esclavagistes faisaient en sorte que les gens qui vivaient au même endroit devaient provenir d’endroits très différents de façon à ce qu’ils n’aient pas de repères culturels communs. Cela paraissait plus propice à pouvoir imposer des formes artistiques, le quadrille en Martinique par exemple. C’est très intéressant de voir comment les esclaves s’en sont sortis pour recréer des formes artistiques qui à la fois respectaient les règles imposées et en même temps recréaient ou créaient leur propre culture. Dans ce que tu décris, est-ce qu’on retrouve ce même phénomène, c’est-à-dire des gens qui viennent d’endroit très différents, avec le grand danger de leur imposer des formes artistiques toutes faites et la nécessité de leur donner du temps pour développer des choses qui leur soient propres ?

Guigou C. :

Je ne suis pas sûr d’être super clair par rapport à cette question-là qui me semble effectivement très importante. Mais par ailleurs, ce qui est très clair aussi c’est que c’est assez impressionnant de voir ce que certains de ces jeunes-là ont vécu. J’ai parlé un peu avec certains d’entre eux, je sais un peu quel a été leurs parcours. Ils ont vécu des trucs complètement dingues. Pourtant, c’est quand même des jeunes de dix-huit ans ou de seize ans qui vivent en 2019 avec un téléphone portable, et qui écoutent du rap comme tout le monde ou du reggae ou je ne sais pas quoi. Il y a ce double truc en permanence qui est très troublant. Il y a une complexité qui existe de toutes façons dans tout et notamment dans leur situation à eux, qui dépasse les caricatures que les gens se font. Par exemple, un dimanche on a fait une distribution de tracts à toutes les sorties de messe pour essayer d’expliquer notre point de vue par rapport à celui de l’archevêque. Dans l’église d’à côté de là où on est, des gens nous ont dit : « Mais de toute façon c’est pas des vrais migrants parce qu’ils sont trop bien habillés. » Il faudrait qu’ils soient en haillons pour être considérés comme des vrais migrants. Et ça c’est intéressant à voir aussi. Je pense qu’il faut faire les choses de façon… je ne sais pas si le mot “subtile” convient, ou… n’est pas de trop [rires] allez, allons-y : subtile. Par exemple, j’ai fait venir la famille indienne, au concert des “100 guitares sur un bateau ivre” en juin 2018. Ils ont trouvé ça super, et puis je les ai invités à ce que j’ai fait à Avignon. Là je trouve que quand tu arrives à établir une relation, tu peux commencer à partager des trucs. Quand ce sont des gens que tu ne connais pas du tout, dont tu ne connais rien de l’histoire, leur imposer je-ne-sais-quoi, moi j’ai un peu du mal.

Nicolas S. :

Par la rencontre et le temps long – dont on a déjà parlé –, tu décris une manière de dépasser l’espèce de séparation, entre l’activité artistique professionnelle au sens de spectacle présenté sur scène et les actes militants presque quotidiens. Pour ma part, je me trouve dans des formes de lisières où des choses se mélangent quand on propose d’essayer de faire ensemble des choses. J’ai du mal à me départir du fait d’être dans, de faire ou de penser la fabrication musicale : j’adore jouer de la musique et expérimenter, c’est un truc qui me fait vivre. Donc même quand je faisais des cours de maths ou de français – j’en ai fais beaucoup par exemple dans un programme de réussite éducative –, je ne pouvais pas ignorer toutes les résonances musicales qui apparaissaient, que j’utilisais ou pas. Avec des gamins qui venaient d’un peu partout, j’avais quand même assez souvent des propositions pour faire des choses qui étaient éminemment artistiques, pour moi mais surtout pas reconnues par la DRAC. Ces propositions n’existent même pas dans leur radar. Je cherche à décrire cette espèce de truc un peu flou dans lequel, en fait, tu agis comme musicien, mais pas forcément en faisant de la musique telle qu’elle est reconnue et labellisée par les formes Institutionnelles avec un « I » majuscule. Tu as parlé d’ateliers marionnette ou beatbox, comment se travaillent-ils ?

Guigou C. :

Je ne m’en suis pas occupé, je ne peux pas te le dire. Mais encore une fois, là, le truc de base, c’est que quand même dans les deux cent ou trois cent bénévoles qui travaillent sur ce lieu, tu as des gens extrêmement différents, ce qui est un des aspects de la complexité.

Nicolas S. :

Guigou C. :

Cela va des plus radicaux, politiquement parlant, au plus mous. Alors parfois c’est compliqué : en ce moment on est dans une période de grande tension, je pense, entre ceux qui pensent, dont je fais partie, qu’il y a un déficit de démocratie, que l’on devrait notamment associer beaucoup plus les habitants – donc les gens qu’on héberge – aux décisions qu’ils ne le sont et non pas les prendre comme des enfants à qui on apporte l’aumône, en gros. Et puis ceux qui sont plus dans une démarche – comment dire ? – catho, machin, tu vois ? [rires] Je ne trouve pas le mot.

Nicolas S. :

Guigou C. :

Oui. Donc il y a ces choses-là… Bon, il se trouve que beaucoup de gens de l’association Rosmerta se sont tout de suite emparés de l’aspect culturel. À titre personnel, je me sens plus utile à faire d’autres choses, comme des papiers pour que les gamins puissent aller à l’école, que de venir faire mon spectacle de je-ne-sais-quoi, qui va pas forcément intéresser quiconque, en tout cas pas dans l’immédiat dans ces conditions-là. Je peux me tromper. Peut-être que cela aurait été utile, je n’en sais rien. Mais en tout cas je ne l’ai pas senti à ce moment là.

Nicolas S. :

Je crois que c’est l’heure !

Gilles L. :

Guigou C. :

Jean-Charles F. :

Guigou C. :

Eh bien de rien. Merci à vous d’être passés.

EPO

EPO