Access to the English translation: Edges – Fringes – Margins

Lisières – Collage

Le 26 avril 2019 a eu lieu à Lyon une rencontre entre le compositeur et improvisateur György Kurtag (en visite de Bordeaux), Yves Favier, alors directeur technique à l’ENSATT à Lyon, et les membres du collectif PaaLabRes, Jean-Charles François, Gilles Laval et Nicolas Sidoroff. Le format de cette rencontre a été d’alterner des moments d’improvisation musicale avec des discussions concernant le parcours des différents participants.

À la suite de cette rencontre, nous avons décidé de développer une sorte de « cadavre exquis » autour du concept de « lisières », chacun des participants écrivant des textes plus ou moins fragmentés en réaction aux écrits qui s’accumulaient petit à petit. En outre les cinq personnes avaient aussi le droit de proposer des citations d’auteurs divers en liaison avec cette idée de lisières. C’est ce processus qui a donné lieu dans le Grand Collage (la rivière) de cette édition « Faire tomber les murs » à 10 collages (L.1 – L.10) de ces textes accompagnés de musiques, de voix enregistrées et d’images, avec en particulier des extraits de l’enregistrement de nos improvisations réalisées lors la rencontre du 26 avril 2019. Voici ci-dessous l’intégralité des textes.

Accès aux extraits de texte :

experiencespoetiques

Définitions 1 Définitions 2 Définitions 3

Aleks A. Dupraz 1 Aleks A. Dupraz 2

Yves Favier 1 Yves Favier 2 Yves Favier 3 Yves Favier 4 Yves Favier 5

Gustave Flaubert

Jean-Charles François 1 Jean-Charles François 2 Jean-Charles François 3

Edouard Glissant 1 Edouard Glissant 2 Edouard Glissant 3 Edouard Glissant 4

Emmanuel Hocquard 1 Emmanuel Hocquard 2

Tom Ingold 1 Tom Ingold 2

György Kurtag 1 György Kurtag 2

François Laplantine et Alexis Nouss 1 François Laplantine et Alexis Nouss 2

Gilles Laval

Michel Lebreton 1 Michel Lebreton 2

Jean-Luc Nancy

Nicolas Sidoroff 1 Nicolas Sidoroff 2 Nicolas Sidoroff 3 Nicolas Sidoroff 4

Dominique Sorrente

Emmanuel Hocquard :

La lisière est une bande, une liste, une marge (pas une ligne) entre deux milieux de nature différente, qui participe de deux sans se confondre pour autant avec eux. La lisère a sa vie propre, son autonomie, sa spécificité, sa faune, sa flore, etc. La lisière d’une forêt, la frange entre mer et terre (estran), une haie, etc. (…) Un détroit est une figure exemplaire de lisière : le détroit de Gibraltar sépare deux continents (l’Afrique et l’Europe) en même temps qu’il fait communiquer deux mers (Méditerranée et océan Atlantique).

dans la cour platanes cinq

dans la cour platanes cinq

dans la cour platanes cinq

(Le cours de Pise, Paris : P.O.L., 2018, p. 61)

Yves Favier :

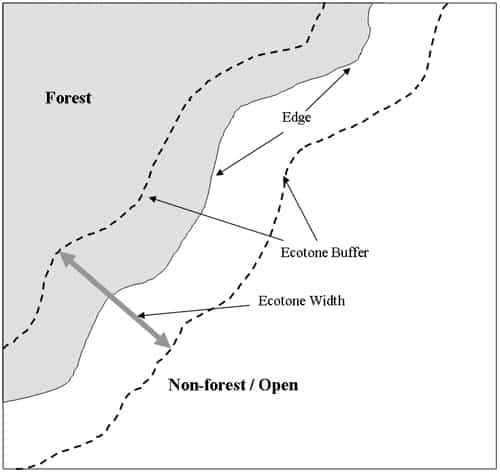

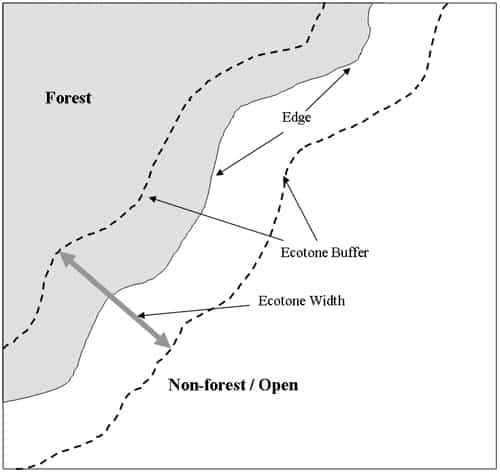

Évidemment la notion de « Lisière » est celle qui titille le plus (le mieux ?) surtout lorsqu’elle est déterminée comme « zone autonome entre 2 territoires », zones musicales mouvantes et indéterminés, pourtant identifiables.

Ce ne sont pas pour moi des « no man’s (women’s) land », mais plutôt des zones de transition entre deux (ou plusieurs) milieux …

En écologie on appelle ces zones singulières des « écotones », des zones qui abritent à la fois des espèces et des communautés des différents milieux qui les bordent, mais aussi des communautés particulières qui leur sont propres. (On effleure ici 2 concepts celui de Guattari « L’écosophie » ou tout se tient et celui de Deleuze, « L’Heccéité = Evènement. »

Définitions : Lisières – subst. fém.

Étymol. et Hist. 1. 1244 « bord qui limite de chaque côté d’une pièce d’étoffe » (Doc. ds Fagniez t. 1, p. 151); 2. a) 1521 « frontière d’un pays » (Doc. ds Papiers d’État de Granvelle, t. 1, p. 185); b) 1606 « bord d’un terrain » (Nicot); c) 1767-68 fig. « ce qui est à la limite de quelque chose » (Diderot, Salon de 1767, p. 195); 3. a) 1680 « bandes attachées au vêtement d’un enfant pour le soutenir quand il commence à marcher » (Rich.); b) 1752 mener (qqn) par la lisière « conduire (quelqu’un) comme on mène un enfant » (Trév.); c) 1798 mener (qqn) en lisière « exercer une tutelle sur (quelqu’un) » (Ac.); 1829 tenir en lisière « id. » (M. de Guérin, loc. cit.); 4. 1830 chaussons de lisière (La Mode, janv. ds Quem. DDL t. 16). Orig. incertaine. Peut-être dér. de l’a. b. frq. *lisa « ornière », que l’on suppose d’apr. le lituanien lysẽ « plate-bande (d’un jardin) » et l’a. prussien lyso « id. (d’un champ) ». Cette forme *lisa a dû exister à côté de l’a. b. frq. *laiso, de la même famille que l’all. Gleis, Geleise « voie ferrée, ornière »; cf. a. h. all. waganleisa « ornière »; cf. aussi le norm. alise « ornière »; alisée « id. » (v. REW et FEW t. 16, p. 468b). L’hyp. du FEW t. 5, pp. 313b-314a, qui dérive lisière du subst. masc. lis (du lat. licium « lisière d’étoffe »), est peu probable, ce dernier étant plus récent que lisière (1380, « grosses dents aux extrémités d’un peigne de tisserand », Ordonnances des rois de France, t. 6, p. 473, v. aussi note b; puis, au xviiies., au sens de « lisière d’une étoffe », v. FEW t. 5, p. 312b).

http://www.cnrtl.fr/etymologie/lisi%C3%A8re

futura-science (© Inoteb cc by-nc-nd 2.0)

György Kurtag

[Il cite ici le professeur André Haynal, psychiatre, psychanalyste, professeur honoraire à l’Université de Genève, au sujet du livre de Daniel N. Stern, Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable, Paris : éd. Odile Jacob, 2003.

https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2004-2-page-11.htm]

« Plus spectaculaire est l’émergence de “moments urgents” qui produisent des “moments de rencontre”.

Stern met l’accent sur l’expérience et non sur le sens, même si ce dernier, et ainsi la dimension du langage, joue un rôle important. Pour lui, les moments présents se produisent parallèlement à l’échange langagier pendant la séance. Les deux se renforcent et s’influencent l’un l’autre, tour à tour. L’importance du langage et de l’explicite, n’est donc pas mis en question, bien que Stern veuille centrer l’attention sur l’expérience directe et implicite. »

Yves Favier :

Ces lisières entre prairie, lac et forêt, accueillent des espèces des prairies qui préfèrent les milieux plus sombres et plus frais, d’autres plus aquatiques et des espèces forestières qui préfèrent la lumière et la chaleur

N’est-ce pas le cas en improvisation ?…

‘Syrenie Stawy’ (commons.wikimedia, de jantyp, 2009)

Aleks A. Dupraz :

La notion de « lisière » vient progressivement se substituer dans mes écrits à celle de « marge » très travaillée par la sociologie et fréquente dans les sphères alternatives de l’art et du politique. Même si l’on sait que « la marge » est toujours en interaction(s) – ne serait-ce que dans l’imaginaire – avec son inverse (le centre où la force centrifuge des normes peut sembler à son plus haut niveau, ce qui apparaît discutable dans la mesure où la proximité des lieux de pouvoir confère aussi une certaine liberté quant à l’application, l’altération et la production des normes), la notion de « lisière » porte en elle la possibilité d’un autre déplacement qui n’est plus simplement celle du rapport entre « un centre » et « sa périphérie ». Être en lisière de l’Université, c’est déjà être à la frontière d’autres mondes et cela m’ouvre peut-être des possibilités de penser mon vécu et ma démarche autrement qu’à travers le seul prisme de la tension à l’œuvre dans un processus de construction identitaire qui se rapporterait principalement à l’institution universitaire et à ses normes.

experiencespoetiques | lisière(s)

François Laplantine et Alexis Nouss :

La pensée de l’entre et de l’entre-deux est résolument métisse, car l’attention à l’interstice nous fait réaliser que l’on ne peut être l’un et l’autre simultanément mais alternativement, comme dans le processus hétéronymique de Frenando Pessoa ou comme dans les pas du tango. (…) L’entre est ce que l’on ne peut placer bord à bord ou mettre bout à bout et qui nous empêche de suivre le sillon. C’est un intervalle qui ne peut être comblé ou du moins comblé immédiatement, mais appelle des médiations qu’il convient d’opposer, avec Adorno, à la réconciliation ainsi qu’à la notion d’œuvre dans la mesure où celle-ci croit atteindre un achèvement.

Métissages, de Arcimboldo à Zombi. Montréal, Pauvert, 2001.

Michel Lebreton :

Les lisières sont les endroits des possibles. Les limites n’en sont définies que par les milieux qui les bordent. Elles sont mouvantes, sujettes à érosions, sédimentations : elles n’ont rien d’évident.

(Voir la « maison » M. Lebreton dans la présente édition)

‘Autoroute A19 – Ouvrage dédié au passage de la faune’ (wikimedia, de Roulex_45, 2009).

Yves Favier :

1/ L’improvisateur serait-il cet « être aux aguets » singulier ?

Chasseur/cueilleur/ toujours prêt à capter (capturer ?) les SONS existant, mais aussi « éleveur », afin de laisser émerger ceux « immanents » ? Pas encore manifestes mais déjà en « possible en devenir » ?…

2/ « le territoire ne vaut que par rapport à un mouvement par lequel on en sort. » dans le cas de la notion de Frontière de Hocquard associé à la conception politique Classique, L’improvisateur serait un passeur entre 2 territoires déterminés par avance par convention académiques exemple : passeur entre LA musique contemporaine (savante sacrée) et LA musique spontanée (prosaïque sociale)..on va dire que c’est un début, mais qui n’aura pas de développement autre que dans et par le rapport aux conventions…ça sera toujours une ligne qui sépare, c’est une « abstraction » d’où les corps concrets (public inclus) sont de fait exclus.

3/ Quelle LIGNE (musicale), pourrait marquer Limite, une « extrémité » (elle aussi abstraite) à une musique dite « libre » à seulement la considérer de l’intérieur (supposé l’intérieur de l’improvisateur).

Effectivement ôter toute possibilité de sortir ce ces limites identitaire (« l’impro c’est ça et pas autre chose », « L’improvisation aux improvisateurs ») procède du fantasme des origines créatrices et de ses « génies » isolés. … pour moi le « No man’s land » suggéré par Hocquard est plutôt ici !

Nicolas Sidoroff :

Emmanuel Hocquard distingue trois conceptions de la traduction au regard de la limite (la « conception réactionnaire » où la traduction ne peut que trahir), de la frontière (la « conception classique » où la traduction passe d’une langue et culture dans une autre) et la lisière (conception qui « fait de la traduction […] une haie entre les champs de la littérature »).

(Emmanuel Hocquart, Ma haie : Un privé à Tanger II, Paris : P.O.L., 2001, pp. 525-526.)

Je travaille sur les notions de « frontière » et de « lisière » entre différentes activités. (…) Une frontière se franchit au sens épais et consistant du terme, une partie du corps puis l’autre, plus ou moins progressivement. Ce corps a une épaisseur, on est d’un côté et de l’autre d’une ligne ou d’une surface qui fait frontière à un moment. Cela peut créer un balancement, comme des allers-retours en matière de poids du corps au-dessus de cette ligne ou de chaque côté de cette surface, sans déplacement des pieds. Comment passe-t-on une frontière entre plusieurs activités : que se passe-t-il quand je change de « casquette », par exemple entre un espace-temps où je suis compositeur et un autre où je suis régisseur de son ?

(Nicolas Sidoroff, « Faire quelque chose avec ça que je voudrais tant penser, faisons quelque chose avec ça, de ci, de là », Agencements, n°1, mai 2018, Rennes : éd. du commun, p. 50).

Dominique Sorrente :

J’ai longtemps vécu sur le rebord du monde.

experiencespoetiques

D’un bord à l’autre, nos mouvements forment un chant d’échos, une forêt de signes en plein ciel.

experiencespoetiques | Notre mouvement (octobre 2017)

‘Lakeville, Indiana from the west’

(wikipedia, de Derek Jensen (Tysto), domaine public, 2005).

Corridor écologique :

Un corridor écologique, à distinguer du corridor biologique et du continuum écologique, est une zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs espaces naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés.

Par exemple, une passerelle qui surplombe une autoroute et relie deux massifs forestiers constitue un corridor écologique. Elle permet à la faune et à la flore de circuler entre les deux massifs malgré l’obstacle quasi imperméable que représente l’autoroute. C’est pour cette raison que cette passerelle est appelée un passage à faune.

Les corridors écologiques sont un élément essentiel de la conservation de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. Sans leur connectivité, un très grand nombre d’espèces ne disposeraient pas de l’ensemble des habitats nécessaires à leurs cycles vitaux (reproduction, croissance, refuge, etc.) et seraient condamnées à la disparition à plus ou moins brève échéance.

Par ailleurs, les échanges entre milieux sont un facteur de résilience majeur. Ils permettent ainsi qu’un milieu perturbé (incendie, crue…) soit recolonisé rapidement par les espèces des milieux environnants.

L’ensemble des corridors écologiques et des milieux qu’ils connectent forme un continuum écologique pour ce type de milieu et les espèces inféodées.

C’est pour ces raisons que les stratégies actuelles de conservation de la biodiversité mettent l’accent sur les échanges entre milieux et non plus uniquement sur la création de sanctuaires préservés mais clos et isolés.

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-corridor-ecologique-6418/

Michel Lebreton :

L’enseignant va-t-il laisser les barrières ouvertes aux vagabondages et bricolages ? Ou va-t-il circonscrire toutes pratiques à l’enclos qu’il a construit au fil du temps ?

Edouard Glissant :

(…) là où les peuples migrants d’Europe (…) arrivent [en Amérique] avec leurs chansons, leurs traditions de famille, leurs outils, l’image de leur dieu, etc. les Africains, eux, arrivent dépouillés de tout, de toutes possibilités, et même dépouillés de leur langue. Car l’antre du bateau négrier est l’endroit et le moment où les langues africaines disparaissent, parce qu’on ne mettait jamais ensemble dans le bateau négrier, tout comme dans les plantations des gens qui parlaient la même langue. L’être se retrouvait dépouillé de toutes sortes d’éléments de sa vie quotidienne, et surtout de sa langue.

(Introduction à une poétique du divers, Paris : Gallimard, 1996, p . 16)

Emmanuel Hocquard :

À rattacher aux lisières tout ce qui concerne les marges (marginalia), les chemins de traverse, les espaces résiduels ou terrains vagues…

Les lisières sont les seuls espaces qui échappent aux règles fixées par les grammairiens d’État, les jardiniers de Versailles et les urbanistes internationaux.

(op. cit., p. 62)

Edouard Glissant :

Qu’est-ce qui se passe pour ce migrant ? Il recompose par traces une langue et des arts qu’on pourrait dire valables pour tous. (…) L’Africain déporté n’a pas eu la possibilité de maintenir ces sortes d’héritages ponctuels. Mais il a fait quelque chose d’imprévisible à partir des seuls pouvoirs de la mémoire, c’est-à-dire des seules pensées de la trace qui lui restaient : il a composé d’une part des langages créoles et d’autre part des formes d’art valables pour tous. (…) Si ce Néo-Américain ne chante pas des chansons africaines d’il y a deux ou trois siècles, il ré-instaure dans la Caraïbe, au Brésil et en Amérique du Nord, par la pensée de la trace des formes d’art qu’il propose comme valable pour tous. La pensée de la trace me paraît être une dimension nouvelle de ce qu’il faut opposer dans la situation actuelle du monde à ce que j’appelle les pensées du système ou les systèmes de pensée. Les pensées du système ou les systèmes de pensée furent prodigieusement féconds et prodigieusement conquérants et prodigieusement mortels. La pensée de la trace est celle qui s’appose aujourd’hui le plus valablement à la fausse universalité des pensées du système.

(op. cit., p. 17)

Jean-Charles François :

Les belles lisières, les belles lisières, les belles lisières

Les belles lisières, les belles lisières et… le méchant lisier

Les belles lisières et le méchant lisier

Les rebelles lisières et en plein champ le lisier

Les lisières, les lisières, le lisier.

Les belles lisières et le méchant lisier

Le lisier responsable des belles algues vertes du Finistère nord, qui se décomposent en méchants éléments toxiques dangereux pour les humains.

Les belles lisières et le méchant lisier

Le mystère des lisières, la misère du lisier.

La fête des lumières, la tête emmêlée du limier

Le lit de la rivière déviée, la civière du licier défiguré

Le critère de la postière, le clystère du policier.

La folie de la vie chère et l’olivier la paix sur terre

Les belles lisières et le méchant lisier.

Le lisier sert à définir le méchant espace des artichauts entre les belles lisières comme méchant résultat d’une belle production industrielle et méchant ferment d’une production du même genre de beauté.

« Artichaut, Légume, Rouge’

(pixabay.com, MrsBrown, 2016).

L’être aux aguets, l’entre-capture, l’être aux agrès, l’entre-musculature, l’être qui agrée, proie qui se laisse capturer, l’être qui agresse, entre rapaces on s’entend bien, l’être de la Grèce, le kairos, moment d’interaction intense, l’être de la graisse…

Le lisier agresse méchamment l’odorat tandis que la polie lisière agrée de relever benoîtement les horodateurs.

Les adorateurs de l’église de la très sainte Thérèse de Lisière s’enlisent dans les agrès du prosaïque GestEtatPo lisier.

L’Eldorado de la belle filière du Glysierphosate emplit de clystère les poches de derrière de tristes sires liés à leurs enflures glyciémo-prostatiques.

Les belles lisières et le méchant lisier.

Comment sortir des lisières et pénétrer l’espace du lisier ? C’est le problème de l’improvisation semble-t-il. L’idéal de communication appartient aux lisières, mais le contenu même reste dans l’incommunicabilité du lisier (hormis son odeur nauséabonde). Si la définition de l’origine des sons au moment de la prestation improvisée sur scène semble devoir relever du domaine du non-dit, car relevant strictement de l’intimité de chaque participant, alors seules les lisières de l’interactivité des humains semblent pouvoir entrer dans le champ de la réflexion. La préparation des sons, leur élaboration effective, semble alors être du domaine exclusif des parcours individuels. L’élaboration collective des sons est laissée à la surprise du moment de rencontre de personnalités qui s’y sont préparés : advienne que pourra. L’enlisement dans le lisier.

Il ne s’agit pas non plus de dire que les lisières de communication entre les humains ne jouent pas un rôle important dans la réflexion. Dans ce sens la question de l’aguet et les méandres de l’inconscient/conscient sont bien des vecteurs essentiels à prendre en considération. Mais si l’improvisation est un jeu collectif, alors l’élaboration des sons par les individus séparés dans des parcours distincts, n’est plus suffisante pour refléter l’élaboration collective des sonorités. Se pose alors le problème de la co-construction des matériaux sonores. C’est là où l’on tombe dans le lisier. Si l’on prépare collectivement les sonorités on risque fortement de ne plus être dans l’idéal de l’improvisation qui démocratiquement laisse les voix libres de s’exprimer, qui accepte en son principe – en principe ! – la dissension en son sein. Mais si tous ceux qui appartiennent au club des improvisateurs ont fait le même parcours avant d’arriver sur scène, alors la démocratie et la dissension sur la scène ne sont que des simulacres, effets d’un théâtre pour public naïf. De même, si ceux qui ne correspondent pas aux modèles sonores idéalisés du réseau ne sont pas invités, l’accord entre ceux qui le sont sera quasiment total. La notion de déterritorialisation est-elle l’affaire d’individus qui se rencontrent en terrain neutre, ou bien l’élaboration collective d’un terrain inconnu ? La liste des éléments du lisier est longue. Comment ouvrir ce chantier tant du point de vue de la pratique que de celui de la réflexion sur la pratique ?

Nicolas Sidoroff :

Emmanuel Hocquard qualifie la lisière de : « tache blanche ». Assez longtemps, j’ai compris et lui ai fait dire « tâche blanche ». L’accent circonflexe avait beaucoup de sens, en évoquent à la fois le travail à faire (par la tâche) et un espace à explorer caractérisé par sa situation entre les choses (par l’adjectif légèrement substantivé de « blanc »). Derrière cela, je comprenais, et comprends encore, une invitation à venir habiter, parcourir et pratiquer de tels espaces. La « tache blanche » est très présente dans les travaux d’Emmanuel Hocquard : elle évoque les endroits inexplorés des cartes géographiques, où l’on ne pouvait pas encore savoir ce qu’il fallait écrire ni dans quelles couleurs. La « traduction tache blanche » pour lui, une « activité tache blanche » pour moi, c’est créer des « zones inexplorées (…), c’est gagner du terrain ». Dans mes habitudes de vocabulaire, je dirais aussi : créer du possible.

(« Explorer les lisières d’activité, vers une microsociologie des pratiques (musicales) », Agencements, n°2, décembre 2018, Rennes : éd. du commun, p. 263-264)

François Laplantine et Alexis Nouss :

Le zombi ou l’exemple limite du métissage. À la fois mort et vivant, il condense à lui seul le paradoxe irréductible et impensable de tout être. Le zombi ne sera plus jamais tout à fait vivant, ni totalement mort, comme si le voyage du vivant vers la mort et le retour du mort vers la vie empêchaient, de façon irrémédiable, de revenir à une condition première. Périple impossible et vacillant qui interdit, à celui qui est victime de cette sorcellerie redoutable, toute possibilité de retour à un point de départ, à une identité d’être social ou d’être moribond, stabilisée et reconnue.

(op. cit.)

Edouard Glissant :

Pendant très longtemps – il faut toujours répéter – pendant très longtemps l’errance occidentale, qui a été une errance de conquêtes, une errance de fondation de territoires, a contribué à réaliser ce que nous pouvons appeler aujourd’hui la « totalité-monde ». Mais dans un espace aujourd’hui il y a de plus en plus d’errances internes, c’est-à-dire de plus en plus de projections vers la totalité-monde et de retours sur soi alors qu’on est immobile, alors qu’on n’a pas bougé de son lieu, ces formes d’errance déclenchent souvent ce qu’on appelle des exils intérieurs, c’est-à-dire des moments où l’imaginaire, l’imagination ou la sensibilité sont coupés de ce qui se passe alentour. (…) Et c’est une des données du chaos-monde, que l’assentiment à son « entour » ou la souffrance dans son « entour » sont également opératoires comme voie et moyen de connaissance de cet « entour ».

(op. cit., p. 88)

Lisière, subst. fém. :

Tous les rêves s’étaient levés, abandonnés à leur libre vol. Servet racontait sa joie prochaine à sortir des lisières. (Estaunié 1896)

Je me lèverai à midi : j’aurai des matinées douillettes dans mon lit. Plus d’études, plus de devoirs. (Estaunié 1896)

Dieu ! il faudra toujours qu’on me pousse et il faudra qu’on me tienne toujours en lisière et je languirai dans une éternelle enfance.

(M. de Guérin, 1829)

Edouard Glissant :

Schématisons à outrance : le métissage serait le déterminisme, et la créolisation c’est, par rapport au métissage, le producteur d’imprévisible. La créolisation c’est l’imprédictible. On peut prédire ou déterminer le métissage, on ne peut pas prédire ou déterminer la créolisation. La même pensée de l’ambiguïté, que les spécialistes des sciences du chaos signalent, à la base même de leur discipline, cette même pensée de l’ambiguïté régit désormais l’imaginaire du chaos-monde et l’imaginaire de la Relation.

(Ibid., p. 89)

Nicolas Sidoroff :

L’expression « noyau à lisière » permet donc, en premier lieu d’évacuer radicalement des représentations en boîtes rigides à frontières ou en cases limitantes et excluantes. (…) Regarder les pratiques musicales comme interaction et articulation de six « noyaux à lisières », chacun correspondant à une famille d’activité : création, performance, médiation-formation, recherche, administration, technique-lutherie.

(op. cit., p. 265)

présentation ‘Ecotone and Edge Effect’

(Mohanlal Sukhadia Univ. et panaceaconcept.in)

Yves Favier :

La notion de « lisière » est celle qui titille (le mieux) : zones musicales mouvantes et indéterminées, pourtant indentifiables.

Sons-pliés Boltanski

Gilles Laval :

Existe-t-il un présent improvisé, à l’instant T instantané ? Quelles sont ses lisières, de l’instant à naitre ou non, ou non-être, l’instantané non figé à l’instant, juste là, hop c’est passé !

Étiez-vous présent hier à cet instant précis, partagé sans lendemain ? Je ne veux pas le savoir, je préfère le faire, sans repasser, vers les commissures des sens. L’improvisation se joue-t-elle d’elle-même ? Sans autre autres est-ce possible/impossible ? Quelle cible, si cible il y a ?

Interpénétrations et projections piquantes instantanées, répliques introspectives morphologiques agglutinantes, jonctions éloignées mouvementées écarlates, combinaisons à l’aise ou niaises, réactions à vif synchroniques, diachroniques, fusions et confusions oxymoristiques habiles. Si bleu est le lieu de mer, hors de l’eau, il se mesure en vert, en lisière c’est arc-en-ciel. Superbe masse d’ondes insaisissables où dedans brillent et foisonnent des lisières de dégradés, des départs sans retours, des arrêts pas nets, des flous roses rougissants, va savoir s’il faut faire taire, se faire terre ou ouï-dire.

J’ai ouï l’hallali sensible aux lisières des improvisalizés, (parfois des gourous courroucés d’envies d’emprises dégringolent en gammes lentes (choisis ta pente), quand d’autres pétillent d’un imprévisible heureux et de surprises survoltées). Invitons-nous de bout en bout aux commissures heuristiques kaïrostiques des espaces et des méandres imaginés, seul ou à plusieurs, à pludames, à plutoustes.

« commissure Rem. 1. La majorité des dict. du 19e s. et Lar. 20e enregistrent également l’emploi vieilli du terme en mus. pour signifier : Accord, union harmonique de sons où une dissonance est placée entre deux consonances (DG). »

Le principe de bout en bout (en anglais : end-to-end principle) est un principe central de l’architecture du réseau Internet.

Il énonce que « plutôt que d’installer l’intelligence au cœur du réseau, il faut la situer aux extrémités : les ordinateurs au sein du réseau n’ont à exécuter que les fonctions très simples qui sont nécessaires pour les applications les plus diverses, alors que les fonctions qui sont requises par certaines applications spécifiques seulement doivent être exécutées en bordure de réseau. Ainsi, la complexité et l’intelligence du réseau sont repoussées vers ses lisières. Des réseaux simples pour des applications intelligentes. »

(Principe de bout en bout, wikipedia)

« Kairos : Concept de la Grèce antique qui correspond au temps de l’occasion opportune, c’est-à-dire qui se rapporte à un moment de rupture, à un basculement décisif par rapport au temps qui passe. » (L’internaute)

Kairos est le dieu de l’occasion opportune, du right time, par opposition à Chronos qui est le dieu du time.

Jean-Charles François :

Les lisières font rêver,

fondre en larmes blanches

la mythologie de la tache blanche

c’est que toutes les cartes géographiques sont coloriées

il n’y en a plus pour nous faire rêver

Yves Favier :

…données mouvantes fluctuantes…ne laissant à aucun moment la possibilité de description d’une situation stable/ définitive…

temporaire…valable seulement sur le moment…sur le nerf…

toucher le nerf, c’est toucher la lisière…

l’improvisation comme un ravissement…un kidnapping temporel…

où l’on serait plus tout à fait soi et enfin soi-même…

…tester le temps par le geste combiné avec la forme…et vice versa…

l’irrationnel à la lisière de la physique des fréquences bien raisonnées…

…bien tempérées…

rien de magique…juste une lisière atteinte par les nerfs…

écotone…tension ENTRE…

entre les certitudes…

entre existant et préexistant…

…immanent attracteur…étrange immanence attractive…

entre silence et possible en devenir

… cette force qui touche le nerf…

…qui trouble le silence ?…

…la lisière comme continuité perpétuellement mouvante

L’inclusion de chaque milieu dans l’autre

Non directement connectés entre eux

En change les propriétés écologiques

Traits communs d’interpénétration de milieux

Terrier

Termitière

Lieu où l’on modifie son environnement

À son profit et à celui des autres espèces

De quel récit la lisière est-elle le vecteur ?…

‘Ecotones’ (commons.wikimedia, de Lamiot, 2009).

György Kurtag :

[Citation du professeur André Haynal :]

« Dans son nouveau livre (Daniel N. Stern, Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable, Pari : éd. Odile Jacob, 2003), Stern parle, en psychothérapeute et observateur de la vie quotidienne, de ce qu’il appelle le “moment présent”, ce qu’on pourrait aussi dénommer le moment béni, au cours duquel, tout d’un coup, un changement peut s’opérer. Ce phénomène, que les Grecs appellent kairos, est un moment d’interaction intense parmi ceux qui n’apparaissent pas sans une longue préparation préalable. Cet ouvrage centre notre regard sur le “ici et maintenant”, l’expérience présente, vécue souvent à un niveau non verbal et non conscient. Dans la première partie, l’auteur donne une description pleine de nuances de ce “maintenant”, du problème de sa nature, de son architecture temporelle et de son organisation.

Dans la deuxième partie, intitulée « La contextualisation du moment présent », il parle entre autres de la connaissance implicite et de celle intersubjective.

Implicite <> explicite :

rendre l’implicite explicite et l’inconscient conscient est une tâche importante des psychothérapies d’inspiration psychanalytique (pour lui “psychodynamiques”) ou cognitive. Le processus thérapeutique mène à des moments de rencontre et à des “bons moments” particulièrement propices à un travail d’interprétation, ou encore à un travail d’éclaircissement verbal. Ces moments de rencontre peuvent précéder l’interprétation, amener à elle ou la suivre.

Ces idées sont de toute évidence inspirées par des recherches sur le savoir et la mémoire implicite non déclarative d’une part, et explicite ou déclarative d’autre part. Ces termes se réfèrent au fait qu’ils peuvent ou non être retrouvés, consciemment ou non. Le second concerne donc un système de mémoire impliqué dans un processus d’information qu’un individu peut retrouver consciemment et déclarer. La “mémoire procédurale”, en revanche, est un type de mémoire non déclarative, qui comprend plusieurs sous-systèmes de mémoire séparés. En outre il est clair que la mémoire non déclarative influence l’expérience et le comportement (l’exemple le plus souvent cité est celui de savoir rouler à bicyclette ou jouer du piano, sans nécessairement pouvoir décrire les mouvements impliqués).

Une séance de thérapie peut être vue comme une série de moments présents mus par le désir qu’une nouvelle manière d’être ensemble ait des chances d’apparaître. Ces nouvelles expériences vont entrer dans la conscience, parfois la connaissance implicite. La plus grande partie du changement thérapeutique croissant, lent, progressif et silencieux, paraît être faite de cette manière. Plus spectaculaire est l’émergence de “moments urgents” qui produisent des “moments de rencontre”. »

Jean-Luc Nancy :

Comment peut-on comme artiste, donner forme… ? : vous me demandez d’entrer dans la peau de l’artiste… C’est précisément ce que je ne peux pas… Et si je dis « dans la peau » c’est bien sûr très littéralement. La peau – l’« expeausition » (…) – n’est rien d’autre que la limite où un corps prend sa forme. Si je pense à l’âme « forme d’un corps vivant » pour Aristote, je peux dire que la peau est l’âme ou mieux qu’elle anime le corps : elle ne l’enveloppe pas comme un sac, elle ne le fait pas tenir comme un corset, elle le tourne vers le monde (et aussi bien vers lui-même qui devient ainsi à la fois un « soi-même » et une partie du non-soi, du dehors). La peau ne recouvre pas, elle forme, elle façonne, expose et anime cet ensemble incroyablement complexe, enchevêtré, labyrinthique qu’est l’ensemble des organes, muscles, vaisseaux, nerfs, os, liqueurs qui n’est en fin de compte un tel « ensemble », une telle machinerie que pour aller se mettre en forme dans , par et comme peau, avec ses quelques variations ou suppléments, muqueuses, ongles, poils, et cette variation notable qu’est la cornée de l’œil, avec aussi ses ouvertures – au nombre de neuf – qui ne sont pas des « entrées » ou des « sorties », encore moins des failles ou des fissures, mais au contraire la manière dont la peau s’évase ou s’invagine, se retrousse et s’épanche ou s’exprime selon divers rapports avec le dehors – nourriture, air, odeur, saveur, son (on peut y ajouter des phénomènes électriques, magnétiques, chimiques qui se mêlent à ce que nous signalent les « sens »), – et la peau non seulement s’étend d’une ouverture à l’autre mais, je le redis, se reploie à chaque ouverture pour se conformer en tubulures, cavités, par les parois desquelles se produisent tous les métabolismes, toutes les osmoses, dissolutions, imprégnations, transmissions, contagions, diffusions, propagations, irrigations et influences (aussi comme influenza). Ce système tout à la fois organique et aléatoire, fonctionnel et hasardeux (par lui-même essentiellement exposé) ne fait rien d’autre que de reformer, renouveler et transformer incessamment la peau.

(Jean-Luc Nancy et Jérôme Lèbre, Signeaux Sensibles, Montrouge : Bayard éd., p. 64-66)

Jean-Charles François :

Pour l’apeautre, la peau – l’expeausition – comme limite où le corps prend forme, peau, lisière où les pores sont la forme de l’âme et anime le corps, Saint-Bio de la contiguïté des autres corps jusqu’aux étoiles.

La peau-lisière d’Apollinaire, peauète jusqu’à sa trépanation, et peau-être a-linéaire, n’était pas policière du tout, ni très polie, mais poly-fourmilière, poly-tourbillonnaire.

Le vide de l’âme est la forme que prend cette communion entre le corps sensible et l’épeautre (dans l’œil sensible du voisin).

Tim Ingold :

Où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, les hommes tracent des lignes : marcher, écrire, dessiner ou tisser sont des activités où les lignes sont omniprésentes, au même titre que l’usage de la voix, des mains ou des pieds. Dans Une brève histoire des lignes, l’anthropologue anglais Tim Ingold pose les fondements de ce que pourrait être une « anthropologie comparée de la ligne » – et, au-delà, une véritable anthropologie du graphisme. Étayé par de nombreux cas de figure (des pistes chantées des Aborigènes australiens aux routes romaines, de la calligraphie chinoise à l’alphabet imprimé, des tissus amérindiens à l’architecture contemporaine), l’ouvrage analyse la production et l’existence des lignes dans l’activité humaine quotidienne. Tim Ingold divise ces lignes en deux genres – les traces et les fils – avant de montrer que l’un et l’autre peuvent fusionner ou se transformer en surfaces et en motifs. Selon lui, l’Occident a progressivement changé le cours de la ligne, celle-ci perdant peu à peu le lien qui l’unissait au geste et à sa trace pour tendre finalement vers l’idéal de la modernité : la ligne droite. Cet ouvrage s’adresse autant à ceux qui tracent des lignes en travaillant (typographes, architectes, musiciens, cartographes) qu’aux calligraphes et aux marcheurs – eux qui n’en finissent jamais de tracer des lignes car quel que soit l’endroit où l’on va, on peut toujours aller plus loin.

(Texte d’introduction au livre de Tom Ingold, Une brève histoire des lignes, traduit de l’anglais par Sophie Renaut, Bruxelles : Zones sensibles, 2013.)

http://www.zones-sensibles.org/livres/tim-ingold-une-breve-histoire-des-lignes/

Gustave Flaubert :

Une lisière de mousse bordait un chemin creux, ombragé par des frênes, dont les cimes légères tremblaient.

Tim Ingold :

Mais que se passe-t-il lorsque des personnes ou des choses s’accrochent à quelque chose d’autre ? Il y a un enchevêtrement de lignes. Elles doivent se lier de telle manière que la tension qui les briserait les retienne solidement. Rien ne peut tenir sans la présence d’une ligne. Rien ne peut tenir sans qu’une ligne soit définie et sans que cette ligne puisse se mêler à d’autres.

(Life of Line, p. 3)

Aleks A. Dupraz :

Cette inclinaison de mon rapport à la recherche s’est accentuée à l’issue d’une année passée relativement en lisière de l’institution universitaire. Alors que je me questionnais quant aux dispositifs de recherche que je pouvais rejoindre ou mettre en place dans la perspective de contribuer au développement de démarches de recherche-action, ma trajectoire a fortement été affectée par ma participation à différents espaces de recherche et d’expérimentation que furent pour moi : le réseau des Fabriques de sociologie (rejoint en mai 2015) ; la création du collectif Animacoop’ (initiée à Grenoble quelques mois plus tard) ; le séminaire des Arts de l’attention (inauguré à Grenoble en septembre de la même année). C’est ainsi avant tout dans la rencontre que ma recherche s’est ré-engagée, se retrouvant convoquée là où elle semblait parfois manquer. En effet, malgré mes tentatives de me présenter autrement (sans toutefois savoir tout à fait comment), j’étais souvent identifiée dans ces espaces comme étudiante et/ou jeune chercheuse liée à l’Université. Ce fut tout particulièrement le cas au 11 rue Voltaire, premier local de la Chimère citoyenne, alors que j’étais partie prenante du séminaire de recherche des Arts de l’attention. Je prenais alors à nouveau conscience à quel point être identifiée comme universitaire venait quelque part dans un premier temps figer quelque chose d’une identité à laquelle je refusais d’être réduite tout en assumant pourtant une part de la fonction sociale et politique que cela supposait et de la responsabilité que cela me semblait impliquer. Dans cette mise en tension, je n’ai pu que constater mon attachement au monde de l’Université – à l’égard duquel je demeure pourtant très critique –, cela dans un contexte politique où tendaient à se multiplier et se banaliser les discours arguant de la perte de temps ou du luxe que constitueraient la réflexivité et la recherche en littérature et sciences humaines et sociales.

(« Faire université hors-les-murs, une politique du dé-placement », Agencements, n°1, mai 2018, Rennes : éd. du commun, p. 13).

lisière eau

Nicolas Sidoroff :

Prenons un exemple artistique : la musique et la danse. En les considérant comme pratiques fortement marquées par une histoire de mise en disciplines, elles sont nettement séparées. Tu es musicien.ne, tu es danseur.se ; tu donnes (tu vas à) un cours de musique ou de danse. Il y a des cases, des boîtes ou des tubes d’un côté comme de l’autre. Le croisement est possible mais rare et difficile, et quand il a lieu, c’est de manière exclusive : tu es ici ou là, d’un côté ou de l’autre, tu passes une frontière à chaque fois.

En considérant la musique et la danse comme des pratiques humaines quotidiennes, elles sont extrêmement mêlées : faire de la musique c’est avoir un corps en mouvement ; danser c’est produire des sons. On mène depuis 2016 une recherche-action entre PaaLabRes et Ramdam, un centre d’art. Elle associe des personnes plutôt musiciennes (nous, membres de PaaLabRes), d’autres plutôt danseuses (des membres de la compagnie Maguy Marin), un plasticien (Christian Lhopital), et des invité.es réguliers en lien avec les réseaux ci-dessus. On expérimente des protocoles d’improvisation sur des matériaux communs. Dans les réalisations, chacun.e produit des sons et fait des mouvements en rapport aux sons et mouvements des autres, chacun.e est à la fois musicien.ne et danseur.se. Pour moi, l’état de corps (les gestes dont ceux pour faire de la musique, les attentions, les sensations, et la fatigue) sont très différent.es que celui que j’ai dans une répétition ou un concert d’un groupe de musique. Elles sont même beaucoup plus riches et intenses. Avec le vocabulaire utilisé dans les paragraphes précédents, dans ces réalisations je suis dans une forme de lisière tâ/ache blanche danse-musique. Un premier bilan qu’on est en train de tirer montre que dépasser nos boîtes disciplinaires (exploser la frontière, faire exister la lisière) est difficile.

(« Explorer les lisières d’activité, vers une microsociologie des pratiques (musicales) », Agencements, n°2, décembre 2018, Rennes : éd. du commun, p. 265).

Plus forts

Plus forts