Retour à l’EDITORIAL 2016

Liste des contributrices et contributeurs

Édition 2016, « Plan PaaLabRes :

Sophie Agnel, pianiste. De formation classique, échappée du jazz (duquel le trop strict traitement de l’harmonie l’a détournée), Sophie Agnel aborde le piano sous tous les angles sonores qu’offre ce navire musical : clavier, cordes et cadre sont appréhendés simultanément, dans une démarche mixte (comme on le dit de certaines techniques en peinture) qu’il serait réducteur de rabattre sur la définition cagienne de piano préparé. Envisageant l’instrument – qu’elle étend par maints accessoires, gobelets, boules ou cordes – comme un poétique pourvoyeur de matières et textures anamorphiques, la musicienne l’amène à faire jeu égal avec les dispositifs musicaux les plus divers, de quelque lutherie qu’ils relèvent (du physiologique à l’électroacoustique…)

sophieagnel@free.fr

Jorge Alcaide, compositeur, multi instrumentiste, poète, acteur. Gothenburg.

http://kulturtemplet.wix.com/kulturt

Felipe Amorim, flûtiste, compositeur. Belo Horizonte, Brésil.

http://www.foamorim.net/home

foamorim@gmail.com

Cécile Apsâra, conseillère, chorégraphe, danseuse et enseignante, spécialisée dans le flamenco, vit à Rennes. Avec le flamenco au cœur de son travail, elle a créé de nombreux spectacles alliant tradition et modernité. En outre, Cécile Apsâra est très soucieuse de préserver la transmission du répertoire traditionnel flamenco, qui reste à la source de toute création et fait partie d’un patrimoine vivant.

cecileapsara@gmail.com

Hélène Barré, pianiste, enseigne au conservatoire de Valence et au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

helene.barretok@gmail.com

Ernest Bergez pratique une forme bricolée et spontanée de live électronique qui combine les manipulations de la musique concrète avec les techniques du dub jamaïcain et les assauts de la noise music. Il enseigne actuellement au CRA.Pw/a> à Lyon et intervient au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

http://si-collectif.com/

John Bischoff (1949) is a composer known for his solo constructions in real-time digital synthesis. He was a pioneer in the development of computer network music. He was a founding member of the League of Automatic Music Composers in 1978, which is considered the world’s first computer network band. He is also one of the founding members of The Hub, which since 1987 has continued to develop the network music form. He is currently associate professor in the Mills College Music Department in Oakland, California.

http://www.johnbischoff.com

Stephan Bonnard, auteur, diseur, performeur, co-animateur du projet KompleX KapharnaüM.

Ben Boretz, compositeur, improvisateur, éditeur de Perspectives of New Music et de Open Space Magazine.

boretz@bard.edu

David Borgo – saxophoniste, ethnomusicologue et professeur au département de musique de l’Université de Californie San Diego

http://davidborgo.com

dborgo@ucsd.edu

Samuel Chagnard, musicien, membre de PaaLabRes, formateur au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes, doctorant au Centre Max Weber, équipe Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations.

http://sociomusic.hypotheses.org/

Guigou Chenevier, batterie, percussions, compositions. Fait partie du second cercle de PaaLabRes.

guigouchenevier@no-log.org

Dominique Clément, compositeur, clarinettiste, membre de l’Ensemble Aleph, directeur adjoint du Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

clementdomi@gmail.com

Eric de Clercq, compositeur, réalisateur de films, Amsterdam. Membre du collectif de compositeurs Monoták.

http://www.ericdeclercq-composer.nl

http://www.monotak.nl

Marina Cyrino, musicienne (Brésil), Gothenburg.

contact : marcyrino@gmail.com

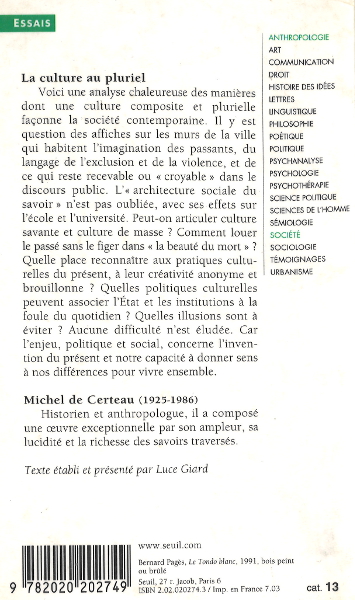

Vincent Desplanche, né à Lyon en 1969, est un illustrateur, aquarelliste et graveur diplômé de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il a illustré à ce jour plus de 40 livres documentaires pour la jeunesse. Inconditionnel du carnet de croquis, il participe au mouvement international Urban Sketchers adapte parfois ses croquis en estampes sur bois selon la technique japonaise du Moku Hanga.

C’est lui qui a réalisé le plan du métro PaaLabRes.

http://www.vincentdesplanche.blogspot.com

http://www.behance.net/watercolorsoffrance

Julien Desprez, musicien (guitare électrique) et performer. Basé à Paris, il est issu du jazz et du rock et il a évolué vers des formes libres dans lesquelles le corps et l’espace trouvent leur place à travers les sons. Il évolue entre l’art sonore, la performance et la musique contemporaine improvisée. Il est le co-fondateur du Collectif Coax (Paris).

http://www.juliendesprez.com/

Mark Dresser, contrebassiste, compositeur et collaborateur interdisciplinaire. Depuis 2007 il est très impliqué dans l’organisation de concerts de « musique télématique » qui explorent les dimensions musicales, techniques et sociales de performances vivantes se déroulant dans des lieux éloignés en utilisant Internet. Il est professeur à l’Université de Californie San Diego.

http://www.mark-dresser.com

Jean-Charles François, percussionniste, compositeur, membre de PaaLabRes, du trio d’improvisation PFL Traject et de l’Ensemble Aleph.

jeancharles.francois@orange.fr

Reinhard Gagel, musicien, Exploratorium, Berlin.

Reinhard.Gagel@gmx.de

Madeleine Jonsson Gille, compositrice, improvisatrice, voix. Gothenburg.

mjgille@gmail.com

Yovan Gilles : co-animateur de la revue et collectif Les périphériques vous parlent, ayant une activité artistique connexe (danse, musique, théâtre, vidéo)

Site internet : http://www.lesperipheriques.org

Laurent Grappe, musicien, membre de PaaLabRes.

grappe.laurent@neuf.fr

Dominique Grimaud (alias Grimo) est un musicien français poly-instrumentiste autodidacte, marqué dans son enfance par des visites, à Chartres où il habite, de la « Maison Picassiette » et l’approche de son créateur Raymond Isidore.

Cécile Guiller, musicienne éclectique et enseignante en Haute-Loire.

guillierc@wanadoo.fr

Karine Hahn, musicienne, membre de PaaLabRes, enseignante au CNSMD de Lyon.

hahnkarine@gmail.com

Monica Jordan, voix, fondatrice de l’Ensemble Aleph en 1983. Interprète des classiques du 20ème siècle, elle effectue en collaboration avec des compositeurs des recherches dans le domaine des techniques vocales liées à l’électroacoustique et au théâtre musical. Elle a longtemps enseigné l’analyse et la musique contemporaine à l’ENM de Créteil.

http://ensemblealeph.com

Merje Kägu, guitariste (Estonie) Gothenburg.

merjekagu@gmail.com

Jeff Kaiser – trompettiste, compositeur, spécialiste de l’utilisation des technologies musicales. Il enseigne à l’Université de San Diego en Californie.

http://jeffkaiser.com

jkaiser@ucsd.edu

Anne La Berge, flûtiste, compositeur, improvisateur (Amsterdam). Elle est connue pour l’utilisation de textes énigmatiques dans ses compositions et improvisations. Elle fait activement partie du collectif Splendor Amsterdam, formé de 50 musiciens, compositeurs et artistes du spectacle vivant.

http://www.annelaberge.com

http://www.volsap.nl

http://www.splendoramsterdam.com

Etienne Lamaison est clarinettiste et titulaire d’un Doctorat en Interprétation musicale de l’Université d’Évora (Portugal). Sa thèse s’intéresse à l’interprétation des partitions graphiques non procédurales, c’est-à dire, celles pour lesquelles ni une temporalité ni un sens de lecture n’est imposée par leur auteur.

elamaison@sapo.pt

Gilles Laval, musicien, membre de PaaLabRes, du trio d’improvisation PFL Traject, responsable du département de rock à l’ENM de Villeurbanne.

gilleslaval@free.fr

Michel Lebreton : je pratique les musiques du Centre France et d’autres espaces sur la musette du Berry ainsi que la transmission d’objets musicaux.

http://leschantsdecornemuse.fr/index.html

lebreton.mic@gmail.com

Noémi Lefebvre, écrivain, chercheur en sciences politiques, membre de PaaLabRes, responsable du Centre d’études sur les pratiques d’enseignement musical au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

lefebvre.noemi@neuf.fr

George Lewis, compositeur, improvisateur, Edwin H. Case professeur de Musique Américaine à la Columbia University, New York.

gl21400@gmail.com

Rob Mazurek, compositeur électroacoustique, improvisateur, cornettiste artiste multimédia. Il a d’abord émergé de la scène musicale créative du Chicago des années 1990 et est devenu un explorateur du monde sonore dans une multitude de contextes stylistiques. Mazurek est membre (entre autres) du Exploring Star Orchestra, du Chicago Underground, et du São Paulo Underground. http://robmazurek.com

Marina Nazareth, peintre, dessinatrice, graveuse, sculptrice et professeur. Belo Horizonte, Brésil.

http://marinanazareth.com.br

marinanazareth@ig.com.br

Pascal Pariaud, instrumentiste, souffleur de tuyaux, chanteur et chef de choeur, improvisateur, membre de PaaLabRes, membre de PFL-Traject, d’un duo de Poésie sonore et de divers ensembles sur instruments anciens.

pascalpariaud@gmail.com

Alexandre Pierrepont, anthropologue. Il travaille sur les phénomènes de « double conscience » et les altérités internes aux sociétés occidentales. Il est chercheur associé aux laboratoires du Canthel à Paris et du Cerilac à Paris 7, et à l’International Institute for Critical Studies in Improvisation (IICSI), enseignant dans diverses universités et institutions des deux côtés de l’Atlantique. Conseiller artistique et directeur de projets dans « les mondes du jazz », coordonnateur du réseau d’échanges transatlantiques The Bridge, il est notamment l’auteur de Le Champ jazzistique (Parenthèses, 2002) et de La Nuée. L’AACM : un jeu de société musicale (Parenthèse, 2015). Il conspire régulièrement avec des improvisateurs sur les rapports rêvés entre musique et poésie.

http://wordpress.acrossthebridges.org

Claire Haranger-Segui, musicienne éclectique, enseigne à l’Académie Musique et Danse de Miribel, et au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

clairesegui@wanadoo.fr

Nicolas Sidoroff, musicien-militant, membre de PaaLabRes, formateur au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes.

Entre autre, webm@ster du site…

Claude Spenlehauer, musicien (saxophone bariton, basse électrique) et enseignant. Ces deux activités sont reliées par la notion de projet. Il mène des activités diverses (enseignement du saxophone, ateliers de musiques actuelles, improvisation, formation musicale, formation au slam et à l’écriture de texte, etc.). Il s’investit dans de nombreux projets artistiques allant du rock expérimental au jazzcore, en passant par les musiques électroniques et le slam.

claudesp@gmail.com

Giacomo Spica Capobianco, slameur et multi instrumentiste, est un artiste engagé notamment pour la cause féministe. Directeur de CRA.P, Lyon.

spicag@netcourrier.com

Gérald Venturi, musicien, membre de PaaLabRes, enseignant à l’ENM de Villeurbanne.

gerald.venturi@gmail.com

Jena Whitaker, poète sonore, Baltimore, USA. Sa recherche actuelle porte sur les relations entre la traduction et la création poétique dans les œuvres de trois poètes-traducteurs du 19ème siècle : Nerval, Baudelaire et Mallarmé. Elle les étudie à travers le regard de poètes-traducteurs modernes : Michel Deguy, Yves Bonnefoy, Henri Meschonnic, and Philippe Jacottet.

Retour à l’EDITORIAL 2016