Dispositif musical en groupe [pour travailler autour des notions de procédures et de contexte] dans le cadre de la FDCE (Formation Diplômante en Cours d’Emploi) du Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, en janvier 2017 [proposé par Nicolas Sidoroff].

au départ de Treatise (1963-67) de Cornelius Cardew

Deux groupes, indépendants, choisissaient une page différente de cette partition et partaient avec les consignes suivantes :

-1) En 1h30 (pause comprise), vous avez à construire votre interprétation de cette page. Tout au long du travail, vous devez tenir une sorte de « journal de bord » régulier afin de garder une trace écrite de « comment vous vous y êtes pris ». Parmi des entrées possibles pour tenir ce journal : les idées que vous avez gardées (ou pas) et pourquoi, les choix que vous faîtes, leurs arguments, les temps de jeu musicaux, avec quelles consignes, les discussions, sur quoi, comment sont apparu·es et ont été traité·es les problèmes et/ou les questions, les ressources individuelles et/ou communes que vous mobilisez, celles qui aident (ou pas), etc.

Puis jouez cette interprétation à l’autre groupe, explicitez vos manières de faire ; discutons.

Dans une deuxième phase :

-2) Décidez de deux « styles » (chanson française de la Renaissance italienne, prélude piano de Debussy pour un salon littéraire, worksong de pénitencier au début du siècle dernier, be-bop très mais très rapide, afro-beat façon Fela Kuti façon Egypt’80, ambient-rave de lever de soleil sur la mer, etc.) dans lesquels vous allez faire une interprétation de cette même page de Treatise. Un de ces styles doit être « suffisamment connu » par au moins quelques personnes dans le groupe (c’est-à-dire qu’on peut faire l’hypothèse qu’il y a déjà suffisamment de connaissances en présence pour commencer à travailler). L’autre doit être « suffisamment méconnu » par l’ensemble du groupe (hypothèse qu’il y ait besoin de chercher et construire des références pour commencer à travailler).

En 1h30 (pause comprise), préparez une interprétation de cette même page dans chacun des deux styles choisis, en tenant un « journal de bord ». Vous devez être capable d’argumenter les relations entre votre réalisation et le « style » correspondant.

Puis jouez ces interprétations à l’autre groupe, explicitez vos manières de faire ; discutons.

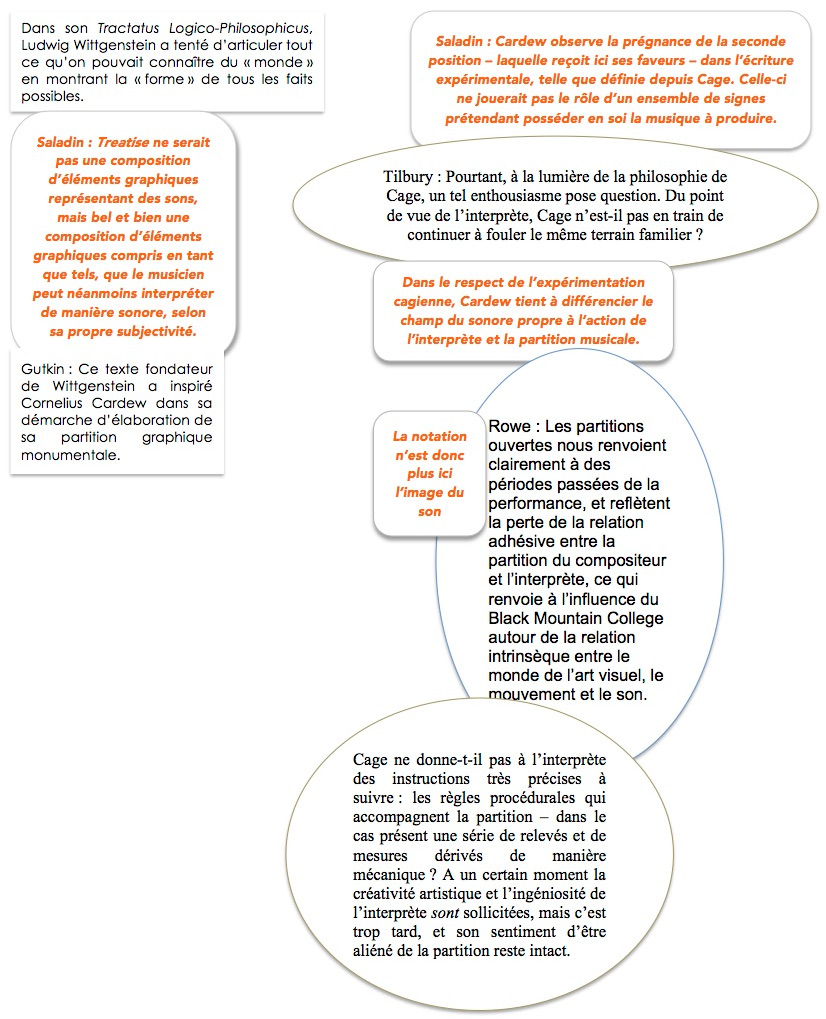

Cornelius Cardew, Treatise

par Pedro Branco (percussion), José Leitão (piano)

et Etienne Lamaison (clarinette).

Le texte d’Eddy Schepens est tiré de son article “Différences de genres musicaux ou différences de pratiques ? Une voie pour renouveler les pratiques pédagogiques en musique”, dans les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, Volume 15, N°1, « L’apprentissage et l’enseignement de la musique : Regard francophone international », printemps 2014. Ce numéro reprend des communications présentées à l’occasion du colloque international « L’apprentissage de la musique : son apport pour la vie de l’apprenant du XXIe siècle » tenu au Centre des congrès de Québec, du 22 au 24 septembre 2012.

Des extraits de cet article ont été distribués aux étudiant·es de la Formation Diplômante en Cours d’Emploi (FDCE) du Cefedem AuRA au cours d’un travail sur Treatise de Cornelius Cardew en janvier 2017.

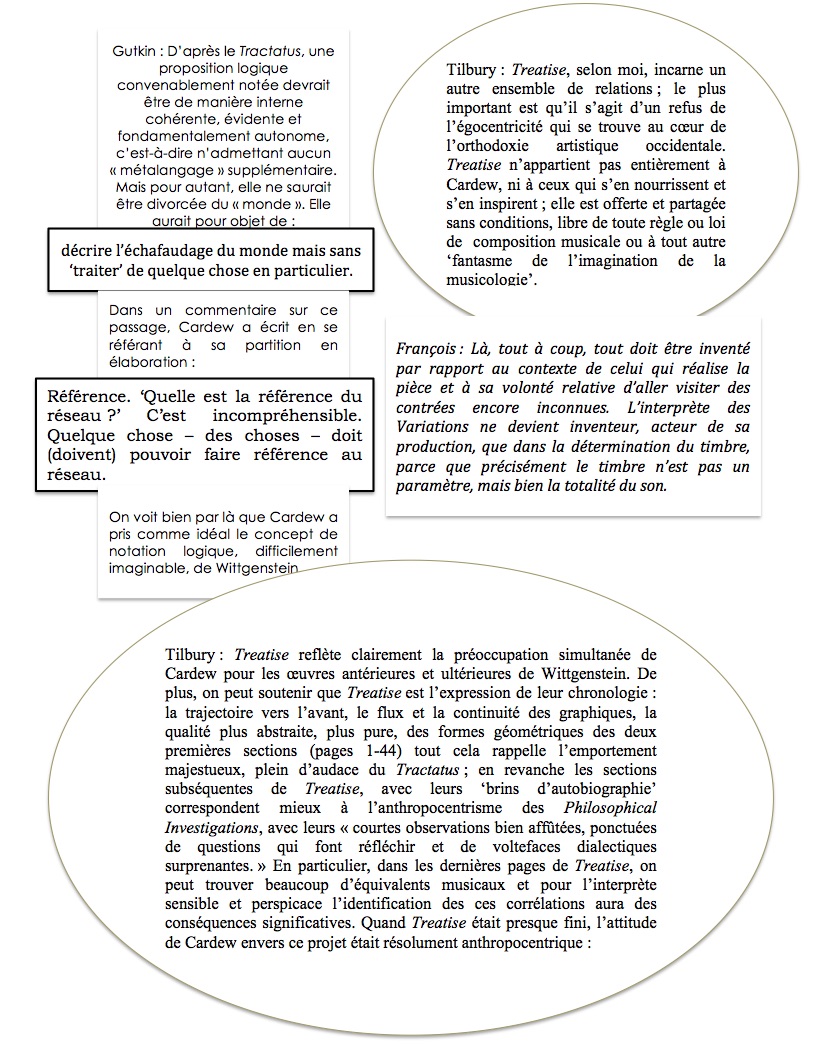

Le texte d’Etienne Lamaison est tiré de sa thèse de doctorat

L’interprétation des partitions graphiques non-procédurales,

Université d’Evora, Portugal, avril 2013.

Cefedem

Cefedem

(FR)

(FR)