SOUND – listening – GESTURE

in Improvisation

Emmanuelle Pépin

February 2019

Translation from the French

Jean-Charles François

Summary :

Part 1 : SOUND-listening-GESTURE in Improvisation

Part 2 : SOUND-listening-GESTURE in Instantaneous Composition

The moment of composition

Listening

Muscles, listening to space

Fasciae, listening of the unspeakable

Bones, skeleton, listening to space

La colonne vertébrale

Articulations, listening to space

Organs

Liquids

Veins, arteries, capillaries

Nerves

Our senses, listening to space

The surrounding space, external listening

Sound, Time

Lines of Sound

Textures and sound materials

Conclusion

Part 1: SOUND – listening – GESTURE in Improvisation

Dance and music are definitely linked. More precisely, movement and sound.

Each of them draws its origin from the body, from a conscious body.

They spring from an act of presence.

Here is their source, down deep in yourself. Within reach.

The emergence and propagation of sound or dance phenomena take different forms, the one more visible, the other more audible. Although!

The dance creates some sound, born from the sound itself – a distant sound within you, a breath, a beat, a vital impulse.

Sound originates from an instrument that someone plays, it stems from the body, from a movement, the sound is movement. Movement, visible “resounding”.

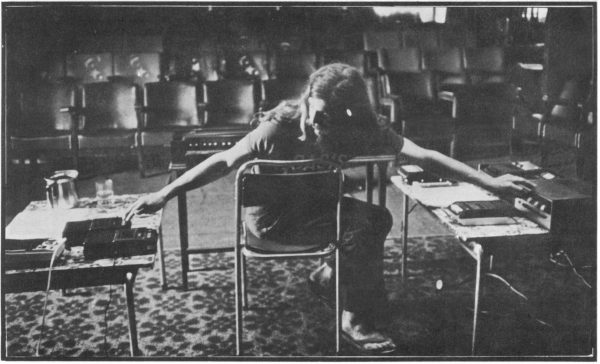

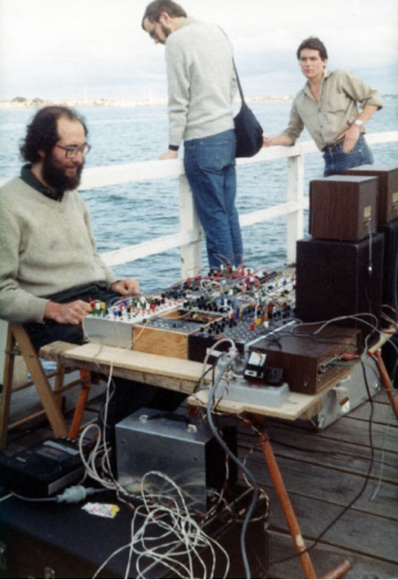

In an improvised piece, dance, and music, exist together in the same space, dancers and musicians are linked together by the act of listening and contemplation, to play a trick on the passing instant.

Fulgurance.

Letting yourself be invited into space itself.

Here, I am not proposing improvisation tools or scores. They are already integrated in each of us, dancers and musicians. It’s part of our discipline and practice, which here also, work hand in hand in improvisation.

And I’ll situate my point of view more on “free” improvisation without a pre-established code.

Rather, it’s a shared experience of listening, and an immersion in the body.

Body of the dancer, body of the musician, body of the instrument – body of listening –

It is obvious that the components such as rhythm, duration, texture, pitch, volume, notes, silence, melodies, points of attack, off-beats, impact, resonance, resonance of resonance, stop, jerking, pre-movement, energy, pulsation, tempo, sound sources, propagation, direction of sound into space, scores, inputs-outputs, superimpositions, interweaving, are elements with which the dancer plays. The musician too.

The musician can also accompany the dancer, the dancer can accompany the musician, musicians and dancers can accompany each other, or not.

Perhaps rather “s’accom-posing” together.

They share these memory expanses, these territories of accumulated impressions and experiences, and constantly renovated by the freshness of the Instant.

Everyone, according to their skill, amuses themselves, but at the same time lets themselves be traversed, and intuitively listen to the sound path in space, in the instrument, in the body.

More skillfully, the artist can feel the places of the body precisely touched by sound through its impact, its rebounds its pauses, its texture, its speed, its impetus, its surges, its intensity, its quality, its disappearance, its resonance, its circulation, its challenges to our cells, our memories, our emotions, our buried reservoirs.

He can just let himself being touched.

The musician or dancer can even sometimes feel the energy(-ies) particles modifying space and our presence.

He composes with the invisible.

The body and all the layers and components – skin, muscular tissue, fluids, organs, lymphatic endocrine systems…, internal rhythms, state, temperature – welcome sound.

The body (of course the dancer’s, but also the musician’s) is a resonator, a channel through which sound circulates, activating and transforming our presence.

The dancer listens how the resulting gesture takes its place, and is invited into space in the same way as the note, as the sound. As a gestural sound, a silent sound.

Contemplation and listening to space are at the heart of improvisation.

Contemplation and listening to space are at the heart of improvisation.

Attention drawn, with the eyes of a child, on the phenomena.

The strength of trust

A body-landscape, a body-space, a body-resonator and resonating, a listening body.

An organic state, sensitive, poetic, and a space for creation

How space offers us the possibility of creating, of transforming of being transformed.

How our presence (musicians, dancers, audiences) modifies space, architecture, sound, atmosphere.

And finally, how the dialogue between bodies and space itself is achieved.

How listening activated in each of us transforms the space and thus through it the composition.

Listening is at the origin of the composition.

How, through this organic, intuitive, sensitive agreement, musicians, dancers, poets of the instant grasp phenomena that are in process of being manifested, at the same time as meaning emerges, the meaning of the unexpected, of composition, of discovery, and of writing.

As a performance and dance artist in instant composition, what interests me here is just sharing what I’ve seen appear regarding the relationship between music and dance, sound and movement. The dance movement contemplated as silent sound movement, an energy whose trace is invisible, but that can be grasped by attentive listening. And sound movement is not only an audible trace, but also an attentive gesture issued from the body.

Listening is common.

It’s in the midst

There would also be a whole inventory of obvious and sophisticated correspondences between sound and gesture particularities: complementarities, similarities, also taking into account the characteristics of the instrument (form, matter, resonance, weight, relative ease of handling, texture, origin, use, sound, and the sound that each musician creates and allows to express itself).

There would be also a whole inventory of possible scores, of all kinds of codes, enabling us to play together. But this is rather part of the work, the learning, the discipline that each of us every day artistically refines.

Above all, it’s the question of the phenomenon that is manifesting itself that interests me, and how listening and contemplation are at the heart of these manifestations with which we play together to compose in the instant.

So, it’s how can we focus our attention on what we have in common, our breeding ground: our presence, our listening, our body and space

And it’s just a moment where we are going to open our listening ranges. And welcome what is happening, attempting to put aside our representations, our expectations, our a-prioris.

My body lets thoughts emerge, a cognition, a re-cognition.

My body in presence, my body in dance. It’s a play on words and on bodies that are here expressed.

My body in consciousness or rather the consciousness or consciousnesses in movement in my welcoming body.

Strictly speaking, it’s not a lecture, nor a workshop, it’s another form that I am not able to name. You become all at once listeners, spectators, actors.

Therefore, it’s an experience in listening, and paying attention. Also, in looking.

A tension towards

At the same time a tenuous and flexible thread is held, towards what is manifesting itself in and around, and to identify, to perhaps note what is going on, while allowing this question of the relationship to emerge: dance and music in one’s own experience.

The space between oneself and the world.

This living space, vibrating in-between, in the midst, open.

The space that we all simultaneously share, dancers and musicians, improvisators – poets of the Instant, the fulgurating Instant, of the un-wise passing of time.

Time- traverses

Space od freedom, of conquering each instant – refreshed

Space of dignity and responsibility.

The space of listening and contemplation offering and sharing together the appearance of a manifestation that occurs at the same time.

Pre – what which precedes – birth, appearance, surge, unfolding, disappearance of an event (sound, gestural, or other), resonance – resonance of resonance, grasped by our perception and our consciousness.

The listening is common to all.

It’s in the midst

To be in the midst

To be at the heart

To be in relation

We are beings of relationship, and we can’t do otherwise but be connected. Connected with our environment, of which we are an integral part.

We are a place, a space in a larger space: the world

A point in the midst of a range

A detail in a globality

A tiny “whole” in a sensitive body.

A passage place

of traverses

A unique territory daring to welcome

and share, through sensitive play

A common space where gesture, whatever its form (danced, sonorous, pictural) is projected from the instant and is inscribed in a radical and ephemerous writing.

A writing of the ensemble – of unity.

Our body is an expanse of listening, of lives, of palpitations, of pulsations, of beats, of ceaseless flow. Our cells are continuously renewing at the same time as others die. Appearing and disappearing held together.

We are composed of rhythms, of large oscillations, that resonate with the world. An inner soundscape and, driven by this vital beat, a breath radiating through our whole body, which in turn resonates from our being, our history, our identity, our culture, what makes us what we are.

Flux and reflux.

Transformation(s)

Trans-mutations

The space within us listens to the beat of the world, and the space listens to us

Porosity.

It’s already a silent dialogue, as if muted –

A universal “breathing”, cognition and recognition known by each of us.

A mystery too.

An irremediable friction between the unknown and the known.

And it’s with this that we move on, compose, improvise.

The unsuspected.

We discover and refine our Feeling for space

each time!

We actualize in the space-time of the present, yet with everything we have in store, what we know of ourselves, what we don’t know. We play at the same time between recognizing, forgetting, putting aside, abstracting, inhibiting, renewing, innovating, constructing and “de-constructing”.

We are born into the environment, we survive and live in this environment, in this air. We breathe the world as soon as we arrive, we adapt, and we display great inventiveness, to maintain this space of encounter, to create as best as we can a just balance between the world’s unity and distinctiveness.

A dialogue of alterity

Our body breathes, inhales, exhales, takes natural pauses. We let ourselves inhale, we let ourselves exhale, we let ourselves settle into our silence.

Our inner pulse beats down deep within our world, beats towards the world, beats from the world, simultaneously beats and is in resonance with the world…

Space offers us listening

Space is listening

Listening is space

Space invites

Space unveils

We co-habit together with space, inseparable – undeniably.

We, dancers-musicians, improvise on the basis of this co-habitation.

We take into consideration the components of the surroundings: mood, colors, forms, lighting, air gaps and swirls, energy, smells, materials, sounds, living beings, breathings, frictions, displacements, plants, animals, humans, minerals, objects, invisibility, presences-absences, memories, architecture, all are rich supports, rather true partners for our composition. For our improvisations. Impropositions, impromptusition, position-com

Large and subtle perception.

We keep ourselves aware.

We let ourselves be carried along by the flow. And we keep ourselves ready to play appearances-disappearances.

Originating from the surge of a primary gesture, sound or/and dance source, propagation, encounter, surroundings conditions, instantaneous writing is revealed in this simultaneous complexity.

It’s not a binary relationship (sometimes it is) – music and dance, sound and movement, but ternary or even four-beat, even expansive-dilated-contracted: artist-audience space together focused on (towards-with-for) listening.

It’s also a relationship between the distant and the near, the Here and Elsewhere, linked to the subterranean pulse through gravity and air.

A here and now with the formerly and the ad-venir.

In tune with the times!

Off-beat

And our presence (this present body), resonating from that diversity, in turn transforms what is around us.

Receiver emitter both

Transmitter – transm-it be

Outward and backward – in and out –

Concentric and eccentric movement

Dilatation retraction expansion

Fabulous and natural life of the cell.

Physiological beat

Expression of living.

Organicity of listening.

Unveiling of meaning through listening.

Listening is an activity, a capacity given to us, a movement in itself, an awakening, an act, a grasp on what is.

A state of not-wanting.

Be ready to… be focused towards!

On the lookout, on watch

A state of being yourself, outside oneself, simply, available to what emerges, gets there and flees away almost immediately. There is already in appearing, its disappearing. It’s our attention that makes it alive, real to ourselves, existing in space, element of composition. The surge and its journey through space become an entity, an elusive matter of writing, revealing at once the matter of time.

Listening enables us artists, among others, to create and to grasp what is manifested, in our deepest inner self, in dialogue with the environment, in connection with the world (or/and an idea, a landscape, a person, an emotion, a situation, an event, a necessity, an absence, a questioning, an impulse, a vague intuition, reminiscences, something that touches us or not,

a mystery, an “it”, a question without answer).

A pure pleasure.

We compose with it, in, around, at the invitation in the midst in which the improvisation unveils itself.

Everything is there, within earshot, at fleur de peau (skin-deep), just ready to, just being there

Intuitive and cognitive agility, vivacity of a consciousness activated by listening to capture what is already there, what appears before its actual manifestation, in the air.

Silently, through a subterranean and aerial pulsation already there, musicians, dancers – poets of the instant, we are predisposed to proceed intuitively to an immediate inventory of the state of play. To allow to emerge to our consciousness and our perception the state of mind

of this listening to silence, opening the space

May our bodies disappear (or at least the sensation of our own body) to let only appear the phenomenon of the essence of sound, of the essence of gesture, through our creative acts, and give life to these joyous gushings: the improvised pieces.

The unique poetic writings of Instant and Space, that offer themselves to the void and immediately disappear, leaving only in the air an obvious Unity, an irrational and mysterious agreement or perhaps graceful, full of grace.

These elusive enchantments, graspable and disappearable, reach in the same moment, in a muffled tortuous pathway within us, a place in our body. Like dreams gliding to other areas of the brain.

Physiological transmutation of an elsewhere, of a mysterious and delectable “it” that creates us anew with each penetrating experience.

Migrations of living-memories that become one with us, animate us, bringing back the elsewhere in the fabrics of our bodies, undressing us and re-dressing us.

For isn’t it the most naked act of stripping ourselves of what makes us, who we are, to let ourselves “porosited” by an unspeakable mystery, to let ourselves be? To let ourselves become another self, without losing ourselves either.

Without getting lost, but always letting this madness skimming-frolicking in us, this irrational fantasy, allowed here in the now of wide listening, in this big-child’s game.

Metamorphosis

Part 2: Sound – listening – Gesture

in Instantaneous Composition

A Phenomenology of the Sensitive Body

How wide the world is

And how infinitely great and refined our listening can be

It’s available

A state

Listening is an act

An act of presence

Here, the spatial, sound architecture.

The landscape, in its midst with its particularities, its components.

A specific, situated space in a larger context-space

Consider the whole

The place itself, here and now:

- The room or performing space (with sound, olfactive, tactile, visible, invisible, human presences)

- And the wider space, the expanse: beyond the hall (the village, the mountains, the rivers, linked to the landscape here, extending to the sea, to other continents, the near linked to the far through land, through air)

Let’s come back to the here and now

In the present

To literally appreciate what is

What is lived

Let’s listen to this space

Let’s listen to how this space moves us

In immobility

Let’s listen to the phenomenon

Let our senses awaken. Our cells adore

They are joyful when we give room for the body to listen

Gentle attention focused on the instant

Let the sounds reach us

The space between sounds

The space between silences

The space of silence composed of sounds

The sounds surrounded by silence

The sounds near, far

Let’s listen to the sense (senseless) revealed by silence

Rising by itself

Let’s listen to our breathing, our beating

Let’s listen to our rhythms amidst architectural sounds in space

Let’s listen to the movements of our living Being

Let’s listen to the other, to others, in space, in the process of listening

Let’s listen to listening

Let’s listen to the whole as a large score of sounds cohabiting together

Participating together

And,

Our presence at the core

Our attention focused, activated

What does it change

in us

In the air

In the atmosphere

The body is present

Through our very awareness

Presence – Participation

We act, more than we are actors

We participate whatever we are

And we are different

As a result, we participate differently through our own listening

And our vision of the world is different

Our listening is variable

According to each of us, according to our mood, our state, our emotions, the conditions, etc.

Our listening is constantly in the process of evolving

And our view of the world evolves within us

In spite of ourselves, outside ourselves

Our gestures are modified

and as our listening is so different, dancers, musicians, improvisators, we are enriched by this diversity. Sharing is one of the flavors of improvisation. We taste this.

However, we have resistances, habits

And it’s by trying to distance ourselves from our resistances, from our expectations, that we can welcome, innovate, dare, astonish ourselves

Improvisation is to experience discovering.

You discover discovering at the same time as you’re uncovering.

Improvisation is to experience uncovering.

Highly dynamic

we have to be quick, agile, quiet to “survive” this fulgurating ephemeral transience.

We dare this vulnerability, this fragile strength

this intimacy delivered in space

here this ringing far away

this phenomenal

presential state

the moment of composition

An invitation on-board

It’s already a movement in itself

Movement implies change

Change

Présences absences

Mobility immobility

Sounds silences

The living

The manifestation of the living

Dance is the art of movement in silence

Dance is the art of inaudible sound

Dance is the art of the gesture of listening

Dance is the music of the inner impulse

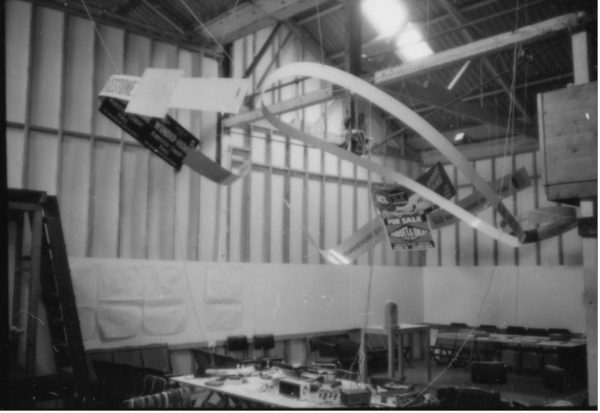

Dance is the calligraphy of space, drawing and sculpting invisible landscapes

Dance is the capacity of letting be the in-between space

Between oneself and the surrounding space

Dance, in instant composition, is as if letting live the space of emptiness

The space of nothing

The muffled ringing

Music is the art of silence in audible vibrations

Music is the art of sound movement,

of visible and audible modulation simultaneously

Music is the art of the writing of listening

Music is the voice of the inner impulse

Music is this calligraphy of space, dancing with it,

drawing and sculpting invisible soundscapes

Music is written in space

sculpting it

Dance and music are situated there

together, or rather at the same time

yet without “harmoniously playing together”

Dance and music play here proceeding from evidence

And

let things appear

The emergence of an unknown

Of an astonishment

Let’s be traversed

Harness

Grasp

Imagine

Construct deconstruct

Compose

Re inventing a new space

Poetics of the instant

For this, it’s an experience constantly renewed

which is shared, is nurtured by multiplying possibles

desires, encounters, dreams, intuitions, aspirations, affinities, heart’s impulses, fortuitous or aleatory conditions, contexts, ages.

no fixity

nothing is in a frozen state

Composing in the Instant sparks a capacity to stimulate our senses, our perception, our imaginary, our fantasy, our feelings, our thoughts, our emotions, our concepts, our intuition, our dreams, our desires, our knowledge, our ideas for creation.

Writing in the Instant sparks an adaptability to what comes along, to what is pre-disposed.

A readiness to be

Not expecting any result

But simply be swept along by the journey of the movement in the process being manifested (sonic, pictural, musical, corporeal, vocal, visual, etc.) and at the same time grasping it, perhaps with the intent of elaborating a composition.

Being in the process itself and listening to this process in progress

Contemplating

Dance is contemplation

A dynamic meditation of mind and body in presence

Music can be a listening of this kind

a “reversible” listening, mirror listening almost

Dance and music look at each other, observe each other, tame each other, distance themselves from each other, come closer, co-habit, tune, or not

They live together in a contemplative listening, in the heart of and within a space.

We open a space within ourselves, and around ourselves; we invite the space itself to meet our inner space, and to let our inner space resonate in the world

And

Listening to the resonance of the resonance

Listening to listening

Perhaps that’s what “creating in the instant” is all about

It’s an experience of what escapes

A traverse, letting ourselves be traversed,

Subtle expansion of the open

Welcoming the unknown

Recognized

Feeling that we do act

Responsibility of participating in the work in the process of existence

Here we are, just one element among other elements, a living parameter among the whole, we are beings aware of what is being created.

Humility

Humanity

Outside any hierarchy,

Dancers and musicians, we hold together on a line or a point, that expands and sustains itself through gravity, through the air, through the universe.

Lines and waves expanding towards infinity

Constellations in constant movement.

For that, dancers and musicians, we leave open the possibilities of the moment

– we start from our body

– we assess the situation in locating what is around us, meeting each other

It’s a hello

A sort of greeting

an acknowledgement of the Living

gratitude of the instant

the body: true cartography

an architecture in itself

a soundscape, audible and non-audible

a rhythmic body

an infinite language

an immense territory

in constant renewal

a world in itself

a phenomenon

the soundscape : a true cartography

an architecture in itself

an immense territory, constantly changing

constantly renewing itself

a world in itself

a landscape

a phenomenon

the encounter: immense interactions

infinite possibilities

aleatoric variants

multiple compositions

probable and improbable agreements

unsuspected gestures – unimaginable

spatial, time, energetic, emotional, culturally multiple correspondences (or not)

varied accompaniments

A wider acoustic spectrum

How, perhaps, to better grasp what is within reach

Listening

a space of encounter between the inner world – our body – and the outer world, here, the sound-gesture landscape

– the inner listening in relation to sounds

– the body

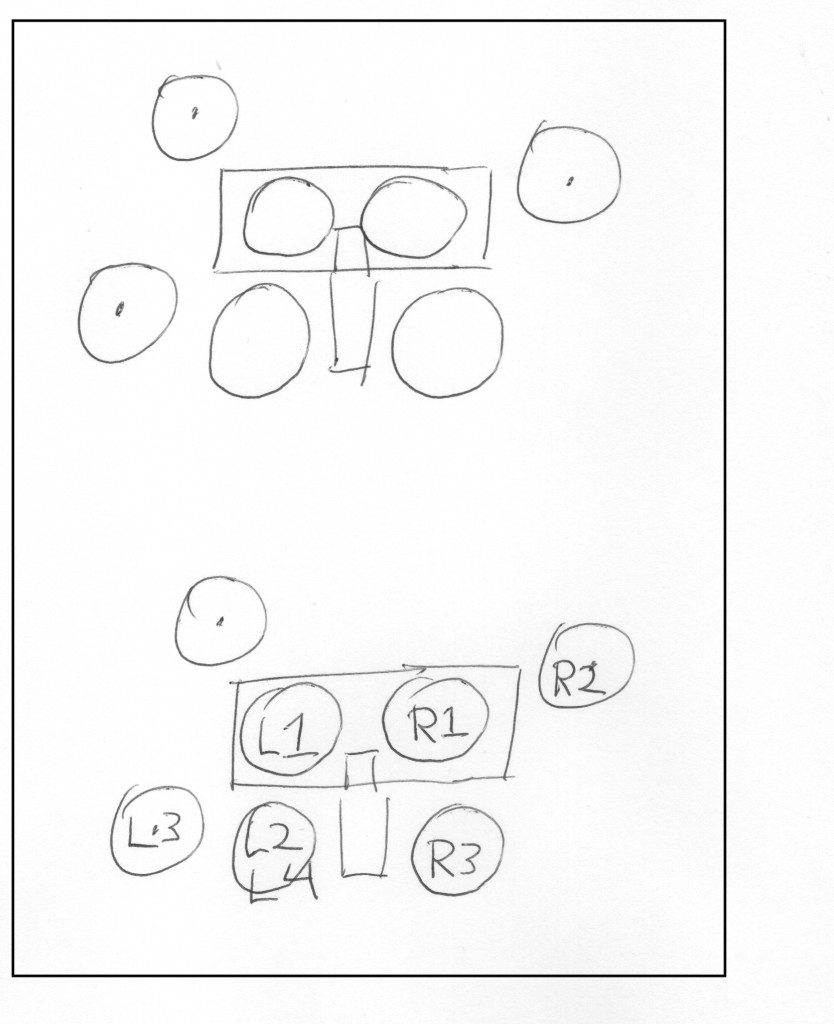

I attempt here, through “parameters” that appear to me to be fundamental but not exclusive, to propose a kind of deciphering of how the body/mind comes into play to create in the instant in relation to this (sound) space

I’ll here mention briefly what each parameter can lead to and stimulate as an ability to connect with this environment:

I start first from the constitution of the physiological and anatomic body, from the capacities to extend to our mind, our feelings, our affects, our creativity

– ear, skin, muscles, bones, articulations, senses, perception, feelings, imaginary, fantasy, contemplation and poetics

the ear: a sense of the architecture of audition in the shape of a spiral funnel, letting sounds pass in the form of percussions and vibrations in the auditive canal, to the cortex, through electric impulses; an entire nerve termination communicates, translates and recognizes information coming from the outside world

the ear: center of balance – inner ear

We keep our balance through listening

Constantly in between balance and imbalance

Wavering of listening

A tiny musical dance that whispers to us secrets of gravity and alliance of air with the earth

the ear: small, hollowed container, that holds a liquid. This liquid receives sounds. It is transferred and constantly seeking to retrieve its horizontality. Yet as soon as the body moves, the liquid is tossed about, almost a reversal in itself. Listening is incessantly renewed.

Permanent inconstancy

As soon as we move, we offer our ear a multitude of new possibilities. Ear and space levels are playing together. One doesn’t hear the same way lying down, standing, sitting, crawling four-legged, jumping up, pivoting, listening.

the skin: porous membrane, letting air particles pass through, filtering them, listening to them.

Temperature, oxygen, humidity, atmosphere, matters, vibrations, moods in the air are captured by it

The skin links up and separates from the outer world

The skin as boundary – offered edge

The skin, a living and sensible matter

In perpetual awakening

Quivering

Vibrant listening

Activity of the skin

The skin listens to the world in which our body moves, feels

Where our presence takes place

Listening through the skin, in the body, in my dancing body, stimulates a softening, round, vast listening. The skin that listens expands everywhere, all around. It enfolds. It caresses, lightly touches, glides, traverses, in turn widens, also retracts, softens the fibers underneath, enrobes the world, curls from the world.

It tunes in

It opens up and welcomes even what is “unpleasant”

The notion of pleasant and unpleasant is set aside to make way for acceptation of what is

The skin lets the journey of sound vibrations penetrate

Greeting it without a priori

The skin receives

Simply

It invites the outer world to glide in, to enter, to be filtered too.

Listening through skin is like a child’s listening. In a gentle, naïve amazement

Subtle skin

Subtle skin revealing hidden corners

Subtle skin receiving the slightest sound, even the inaudible

Subtle skin touching the invisible and being touched itself by this invisible

The immobile body and the body in motion

The one seemingly static

The other in a way of moving which changes the apprehension of the surrounding world

The body drawn into the space destabilizes listening, modifying it, dynamizing it.

Everything is going very fast. Listening is dynamic and has fun with that.

The inner ear is constantly adapting, the skin takes over when balance is delayed

The skin supports us, communicates constantly and creates a passage between the outside and the inside

Sounds collide it, make it vibrate, caress it.

The skin can make itself receptive (of course, according to the mind’s ability to welcome and be ready to…)

The ear, sometimes not

Ears don’t carry eyelids

They never close, however, even if they are constantly openly-offered, if the attention of our mind isn’t involved in listening, then we can ignore certain sounds

And even sometimes we may even feel as if we are not hearing anymore

Listening through skin slips between sound and silence

It acts as a binder

It’s a listening continuum

This envelope is wide, and the world wideness recognizes it

Together they explore immensity

A kind of totality

The skin’s listening is global

Even if sometimes a sound touches a precise zone, a detail of the global body, very soon all the rest is touched

There is an immediacy

It’s like a wave, it radiates

Listening through skin is like water, a flux

Listening through skin immediately proposes a double move: my skin touches the world, and the world is touched.

(I am touched by the world that is touched!)

The skin, listening organ, in turn reflects back to the surrounding-space: an energy; the body’s heat is modified, and the body’s energy particles propagate in the air.

The air listens to skin, it receives information and re-covers from it.

The air is linked with objects, with instruments, with musicians, with sound

The air is the space itself

The space listens to our presence, to presences

The sounds travel in the air as particles in vibrations

The vibrations reach the skin,

The energy vibrations of the body travel through the air and meet the sound vibrations

The vibrations meet one another

The sound listens to our presence

Our presence transforms sound

As sound transforms our presence

Back and forth

Permanent dialogue that sometimes escapes us

The body recognizes

Innate knowledge

tactile, vibratory knowledge

invisible dialogue

in the air

of the times

skin-deep

sound matter-deep

air-deep

listening deep-reveals

deep-revealing: to appear on the surface

Muscles, listening to space

Deep mass underneath

The muscles stretch, contract, responding to the ligament’s information, to nerve endings, in support of the skeleton, via tendons, ligaments, fascia.

Listening is deeper, more penetrating

It’s dense

Thick, expandable, flexible, elastic

Listening, here too, is dynamic, but it can offer a different temporality than listening through the skin.

Here, sounds that reach the muscles have already been filtered by the skin, and are as if impacted. Sounds bounce, hit, penetrate, diffuse themselves, following deep striae, open wrinkles. Sounds are kneaded, malaxed, as if atomized. They seem to be surrounded by thousands of muscular fibers, sometimes they are imprisoned in one place.

Listening through muscular mass is like absorption towards unspeakable depths.

It offers dance a silent, dense sound and tissue imprint.

It gives way to taste the detail, the mass, the fullness of a zone, through the impact of sound, inhabited by the strange, by the unexpected.

Listening through muscular mass warms you up, it’s carnal.

Can we speak of a carnal listening?

The skin: subtle listening of the invisible

The muscles: carnal listening

The skeleton: structural listening and resonance

Fasciae, listening of the unspeakable

Multiple, aquatic ramifications, the fasciae are a subtle and incredibly rich network of a multitude of pathways, alternating tiny thin filaments and capillaries, with “sunken drops”, where listening slips through, lingers, fuses, at an unsuspected speed, close to a speed of light, a luminous and radiant listening.

It escapes rationality and mastery.

Listening through fasciae is a lace of light.

Bones, skeleton, listening to space

Sophisticated architecture, a framework that’s both solid and supple, can make us stand upright

or not

It is complex and features lines, segments, curves.

Listening through the bones offers a resonance deep down inside us.

The bones receive percussions, vibrations, and make them travel into the hollows, the interstices of the spongious bone constitution, dissolving them, absorbing them, “reverberating” them elsewhere in the body

Listening through the bones aims at the cell core

The skeleton is like an echo chamber of resonant silence

A dense space, with an atomic, nuclear intensity

There, external sounds meet, in depth, our inner sounds

They communicate between each other and recognize, discover each other

They speak a common, timeless language

Bone listening is timeless

also implosive.

It can linger there

Listening can stretch out in immobility

ephemerous eternity of immediate listening

It could last

Bone listening is relayed by the play of articulations and ligaments, nerves as well as fluids and organs.

Without them, you could not be able to conquer the bones, nor travel elsewhere, in the body and even beyond the body

Here again, you have a whole communication network involving sophisticated refinement.

A rhizome, roots, tubers

ramifications from skin to bone share listening, diffuse it, clarify it.

Listening through the bones is limpid, uncompromising

almost brutal, archaic.

The spine

Deep internal structure, flexible stem like a human bamboo floating inside

Supple line, winding inside ourselves

Its gentle curves offer us multiples-possibles

Flexibility

Directions, extensions, flexions, rotations

It’s tremendous

It’s there, within reach

All what’s needed

Even if it can be twisted for some, frozen, broken, or even weakened,

it knows how to move by the attention given to it

It’s already an inner, deep, minute dance that unfolds through the body, into space

And then, it’s in itself made up of space,

Space between vertebrae,

Oiled disk with a nucleus inside

Like a cell

A precious little marble rolling about, adjusting to the slightest of our movements,

even the tiniest

That’s why it’s always possible to move, to dance, even if it’s not visible

It’s a gentle rolling, a play of perpetual gliding

A spine is also composed of several elements,

intelligently organized, of different shapes, of different sizes,

Here, you’re always discovering other possibilities

Listening enables us to follow the movement of the spine

This two-ended arrow

The coccyx pointing towards the floor, like a plumb line, playing with gravity

like a pendulum finding what’s coming from our long ancestral historicity, this vertebra that was once a tail

And the first vertebra erected at the back of the skull

Elegance of the curved and vertical line

A posture worthy of our ancestors that have unfolded, unwound, with strength and frailty, like brackens’ young branches, tender green, tossed about by the elements in the midst of a dense forest

The spine – connecting link between the body’s upper and lower parts

Communication between high and low

It visits the space from within, letting a body shape to be drawn linked to space

Tracing of the lines

Living calligraphy – pure, unique, and universal stroke

Human architecture in the architecture of space

The awareness of the spine proposes clarity from where we are situated

It connects us, from the deepest to the surface, the environment, the other

Listening through the spine means this impulse rising towards the sky and anchored in the earth

listening is impetus

in inconstant dynamic stability

double movement of high and low playing together

in a multi-dimensional flexibility

listening is there on all sides

a listening on the edge

ear and spine linked together in this primal, primate instinct

nerve ramifications and spine connected together from periphery to human depth

Articulations, listening to space

Articulations and surrounding area, are the passageway

It’s empty space (but always full)

The space of freedom

Mechanisms, cogs, slides, liquidity, here again we are witnessing to a veritable interlocking play, of ramifications, connections, and rhythms. A perfect communication network.

The spaces in themselves listen

They listen, relay, allow the circulation of movement, the travelling of vibration.

An open space in itself

A place for fine and complex listening, offering a multitude of possibles, of new paths to follow

Sounds are carried along as a flux, they play in joyful expectation of the next movement, staying just long enough to find a new way to follow.

The articulation space is the sensible place for a listening steeped in freedom

Listening to the open, to the possibles

Here there are listenings and listening to listenings

A very subtle and joyful listening

a disturbing and breathtaking listening

because the tiniest little movement causes great turmoil

and a lot of emotions at that moment of listening

there are so many possibles, so many mysteries, so much of the unexpected

listening through the articulations is bewildering and yet so skillful.

Organs

Beating heart, pulsation valve, liver slowness, intestine transit, kidney filtering, genitalia for reproduction, spleen, respiratory tracts aeration, opening, closing, sorting, listening is here rhythmic, involuntary, primary, ancestral, and actual.

Organ listening comes to meet the remote past, the Jadis with the present.

Listening rejoins that of the cells.

Listening is present memory.

Cellular memory and memory to come seem to dialogue there, deep in this very low and humid listening, almost basic, primal.

Primordial.

Liquids

In itself an ocean

an ocean of listening made up of flux and tides

of cycles and changes

of rhythms and colors

blue, red, transparent

incandescent, phosphorescent, luminous meanders

lakes and rivers, veins and arteries, plasma and intercellular liquid, extra-cellular matrix, liquids of the interstices, hollows and fills, infiltrations and corners, a flourishing and organized landscape together,

liquids that are oxygenated, purified, filtered, transformed, expelled, regenerated, soiled, illuminated, diluted, poured out, stagnated, infiltrated, housed, spreading out.

Listening through liquids and their vehicles is listening in the move.

Sounds are muffled, dilapidated, absorbed, transmuted, incorporated, jostled, spilled, moved, “resounded”, reverberated, impacted.

Listening is fluctuating. It plays on our adaptability.

It is in an unstable movement with which we know what to do

a continuum of ceaseless flux

such an ancient movement

a movement of the human body, a movement of the living body, a movement of the oceans and of the earliest living and surviving beings

listening here is primordial

matrixial

it provokes tides of wandering and rescue

unsettled resonances

gestures of an erstwhile time updated by what we are today

an ocean of listening that the skin retains, inhibits, and yet that lets itself be swept along by the flow of external moods.

Air is then a good companion for attenuating these tides of mouvances and resonances

would the sound from outside venture under the guise of an almost tranquil skin?

The dancer is standing there, on the edge of this tsunami, with which he sails, his listening as his helm.

Veins, arteries, capillaries: circulation networks, communication

A whole complexity of ramifications that irrigate our muscles, fascias, organs, skin, with colored liquids. Listening is refined and floating; almost a blurring listening!

A sort of vague listening, all in whirls, in flux and reflux. A marine listening, a thick lava, and thin depending on the passageways.

Listening is like an almost multiple, from everywhere, “disoriented” wandering.

And yet so organized.

Listening in the move.

Whirls of listening

Nerves:

an arborescence of luminous filaments, from the vertebral trunk to the surface of the skin, electric journey at a vertiginous speed.

Listening is untamable, almost reflexic. The movement is animated while the mind has no time to see it occurring, nor passing. It’s already over.

Listening is almost atomic, so fast.

Listening of the instantaneous instant!

T

Our senses, listening to space

Awakened by these listenings, our senses are stimulated to receive even more

They are greedy!

Synesthesia, our senses speak to one another, at times more awake, at other times getting married to each other, and still at others distinguishing themselves, or even revealing forms, flows of energy.

Hearing is not the only concern (I’ll also be focusing on looking at the gestures)

From the moment we let ourselves be touched, the sense of touch is touched!

As soon as we move, the world around us moves, and the seeing is changed. As soon as we listen, we taste our full presence here and now. We savor being at the core of the world.

We create a new landscape, and our feeling guides us, intuitively.

Everything is a source of creation, of landmarks, of composition(s)

We let play our imagination, our feelings, emotions, hopes, images, recollections, visions, follies, dreams, hidden treasures, ancient memories, knowledge, history, references, daily life, absences, desires, forgetfulness, landscapes from here and elsewhere, the beings that we met, love, encounter, colors, flavors, odors, sounds.

The usual becomes unusual,

The ordinary becomes extra-ordinary. The extra-ordinary becomes our ordinary.

All these “ingredients” abound within us

They stimulate each other with the world

Sound comes directly to touch our inner world.

Our sounds, our rhythms, our energy, our feelings, our being.

It’s the alliance of resonances

The gesture takes hold of this

The energy of movement is propagated, vibrations circulate and intertwine.

The energy of matter in motion(s).

The surrounding space, external listening

Perception, listening to space

Listening opens the interstices of our inner world

By opening up these interstices, it creates a sense of being in accordance

Then in this tangible agreement there is in fact an immediate correspondence with the environment.

The landscape, of which we are a part of, becomes infinite

The landscape-space “desires” or rather becomes real just by being listened to, to be looked at, contemplated, integrated in its whole.

It’s all there, and the act of listening is this vehicle that allows us to travel in this space-time, that allows us to be integrated to the unity of space, of which we are only one element.

Space in itself and space outside itself undeniably establish a relationship.

Listening to listening opens the space of encounter even wider. Listening precises the space, it carves it, hears it, it happens as if outside itself.

The space of listening becomes autonomous.

The space of creation becomes open.

The space of conscious freedom.

Sound, Time

Listening to duration

Listening to the duration of sound or gesture offers the unfolding of time, and thus the probabilities and micro sound events: frequency, loudness, mass, amplitudes, effects, oscillations, waves, pitch, timbre, volume, etc…

It proposes a journey through time. It gives a sense of what precedes, a beginning, an unfolding, an ending, a resonance, and the resonance of resonance past présent future and all the shifts from the past into the present, of the present towards the future, of the present into the past, from time that no longer exists to time that doesn’t exist, from time that’s wasted to time found again from time as a space where we exist.

Time of the living.

Listening to the living.

Listening to Time is an immediate predisposition for composition.

The composition as a writing of this movement of listening.

A muted pulsation within the space, in the earth, in the air, in oneself.

Listening to the relationship of pulsations that beat together, yet at the same time distinguish themselves and create a Unity.

Listening of the ONE

A large-scale score of Unity in which events cohabit, punctuate, raise, attack, gather, distance themselves, are made and unmade, play together, alone(beings) or alone(beings)-together…

Sound and gestural events that dialogue with each other, with their specificity, their difference, their “assemblance”.

Events that, finding their origin and their life at the source of listening, can then easily move apart, be side by side, or not. But they come from this same place.

The root of listening.

In other words, the radicality of listening.

All the overlaps, crossings, stretches, phrasings of a sound or sounds allow us to “imagine” sound trajectories. It’s the same with duration of movement, its trajectories. We can listen to that, this musicality of movement and we can also use our eyes. To “see” time.

In-between-seeing.

Looking at durations, observing the temporality in the gesture of the dancer. This is played out in the energy of the gesture, also its form, its accents, its nuances within a movement itself, the phrasing of the movement, its qualities, suspensions, stops, impulses, slowdowns, crescendo-decrescendo, musicality, etc…

Listen, look, feel, touch, taste, perceive are gestures-acts of listening.

Time and space are undeniably linked together

The oscillations of time are a multiplicity of events, that can be distinct or not. It’s a question of choice.

The body can follow this temporality. It contains it.

Listening through skin, bones, articulations, senses and obviously the feelings and the imaginary.

Everything resides in the attention paid towards

The feeling of the space

The feeling of oneself

The feeling of the between-oneselves and of the between-world

The feeling to be in the world

Arms, legs, spine, nerve ramifications, anatomic lines, like antennae, capture and transmit to the outside space

Organs, liquids, fascias, venous arterial cardiac endocrine rhythms, vital energy, receive, emit in their turn.

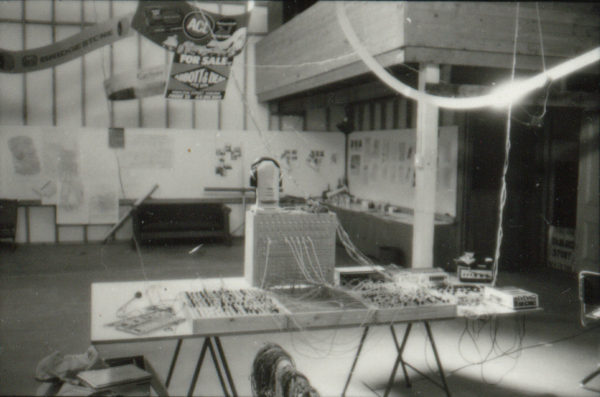

The instrument’s body, the musician’s body, the musician’s gesture with the instrument, the dancer’s gesture, are the animated compositional elements linked to space

The energy of the gesture is launched.

Invisible trace, audible or not.

The body manifests itself through listening.

The sound is an uprising,

The sound displaces the whole body, jostling it, turning it upside down

The vivant body is time vibrant

Cells recognize that very quickly: rhythms, pulsation, beats, cycles, phrasing, musicality, intervals, loudness, attacks

It’s innate physiological

We know how to compose with time

The time is given to us, the act of time rather

For how much time longer?

Listening to internal rhythms is a beat,

Manifestation of life

Our presence becomes an element in the score of the world

The small in the big

A dot in the immensity

The immensity in a dot

Lines of sound

Trajectories

Volumes

perspectives

architecture

Source – passage – displacement – traverse – end of a cycle – resonance

Vanishing line

Of distancing

Of drawing closer

Sounds draw lines, vertical, horizontal, oblique, in spiral, in mass, in longitudinal waves, in flux and reflux

Directions multi-directions a-direction

Gestures too.

Dancers and musicians can listen together to these lines, these traverses, these spatial and temporal geographies. They can also look at those lines, the movement forms, the choreographies (in the literal sense: writing the body in space), the cartographies, the displacements. The carto-choreographies.

Listening-seeing – at the same time or not

Letting the eyes take precedence in relation to the ears, or the other way around.

To perhaps feel that the musician is looking to the gesture while the dancer is listening to sound, or the other way around, or both.

To also imagine these sonorous and gestural lines taking shape in space. To follow them or not.

To play with the elasticity of space and time.

Elasticity of sound

elasticity of gesture

Sounds are amplified in volume, in moving mass, creating landscapes of curves, of volutes

Flows of energy, waves that my body can grasp, and play with

Gestures have these abilities too, and the musician’s body can play with them.

Sound creates displacements, displaces and is displaced by the presence of bodies, of matters, of light, of air, of volume of space itself, of walls, of atmosphere, of emptiness

Air openings stirring

Sounds play with emptiness

They weave their way in it and fill it

Sounds, or more precisely sound vibrations are blunted by air vibrations

Dance is a dynamic manifestation of emptiness

The two have a lot of fun together

Of the space in between

Of the invisible and ephemeral

Energy of gesture in space

Energy strokes, no trace to be seen, visible, with the naked eye

Gesture only appears in emptiness and is born from immobility

Sound only appears in emptiness and is born from silence

Tuning together they find

They become one only

Sound directions aim at the body, striking it, passing through it

Target body

Porous envelope of the skin

The body is touched

There is the impact zone of the sound

Then dilation, propagation of sound within the body

Sound travels

The sound vibration meets the body vibration

The sound is transported, transformed in the body and by the body movement, its energy

The dancing body modifies trajectories

The dancing body makes sounds dance, the lines of sound

The sound energy meets the body energy

It’s physical

Carnal

The energy of sound, of gesture, of movements in the widest sense, modifies the space, affects the walls, heights, volumes of the space, transforms the mood and of course, the space itself also affects.

meta-archimorphosis

:

Textures and sound materials

Textures and body materials

The thing itself

Entering the thing itself

the grain

Molecular energy

The essence of sound, the essence of gesture,

The essence of the space in between

Being and traveling through the thing itself

The processus

The journey

The path

One of the responsibilities as creators of the instant is to be able to contemplate what is in the process of being changed, what is appearing (and disappearing), in order to participate and compose with

Begins the play of listening to listening

Composing with the whole

And feel the act of creating to be almost autonomous

Free of thought

`

Detached

Sounds and energies of sound, of body, of gesture jostle the space, transforming it as if simultaneously, or sometimes in alternation, or even through effects of resonance, space transforms us. It’s also a back-and-forth process, but still it remains a whole, an extra-ordinary complexity of all kinds of parameters.

Conclusion

We cannot grasp everything, so immense are the multiplicities: architecture, luminosity, zones of shadow, state of mind of the public, disposition of the artists and audience, spect-actors, context, temperature, number of artists and spect-actors, acoustics, materials, floor, ceiling height, lighting, etc…

There are choices we make; these are aleatoric in the sense that they respond also to the present moment and to our degree of listening.

There are all the things that escape us, and yet are part of the composition.

And it’s to the extent that it escapes that we are composing.

We don’t try to find what is escaping. Certainly not

and that’s undoubtedly where all the rigor lies in preserving this freshness of the instant, of the unexpected, of the irrational.

It’s with what escapes, and with this “it” that passes through us, which we don’t want to know, don’t want to understand.

But just, like a miracle, every time to marvel.

These are all moments of grace, of enchantment, that allow us to shine through, not in order to be noticed

certainly not

as we insist on a certain discretion

to these wandering pathways that we take, that we track, not expecting to leave traces either, but rather to give ourselves each time in the most generous way possible, to trust in this vital force that drives us, that drives the world.

To this precious beauty that resides in this marvelous adventure

where each living being is singular, unique

where each singularity becomes diversity and richness of sharing

where each space, each sound, each gesture constitutes a whole

born from a vague disorder

from an immense void

from a phenomenal chaos that gave life

to what we are.

And to what we choose to be and to become.

(Corrected, October 5, 2022)