Pascal Pariaud sur la sonorisation de films :

Nous avons souvent abordé la sonorisation d’un film avec les ateliers d’improvisation. A l’époque (2000-2012) il y avait un festival de « musique et image » organisé au sein de l’école et donc les ateliers d’improvisation jouaient souvent dans ce contexte. On essayait toujours de ne pas trop aller dans l’illustration, de ne pas trop coller à l’image, mais d’avoir plutôt une lecture un petit peu plus globale. Parfois c’était difficile, car cela dépendait du film : si c’était vraiment un film genre dessin animé avec de l’action, il était difficile de ne pas tomber dans l’illustration. Alors on demandait le plus possible des films expérimentaux, avec des images qui se déforment et des choses plus abstraites, mais on ne tombait pas forcément tout le temps sur ce type de film. Je trouvais que c’était plus facile pour nous quand c’était des films de ce genre.

Projet « Cinéma » de l’Ecole primaire Emile Zola, Villeurbanne

Pendant l’année scolaire 2016/2017, toutes les classes de l’école ont travaillé autour d’un projet « Cinéma », en partenariat avec le cinéma du quartier. Chacune, investissant le thème selon un axe personnel, a imaginé, créé un court métrage.

Pour donner une dimension collective au projet, chaque élève de l’école a pris possession d’un morceau de 24 cm de pellicule de film et est intervenu plastiquement dessus : grattant, coloriant, dessinant, collant, transformant. Ces 300 bandes de 1 seconde (24 images/seconde) ont été montées afin de créer un film expérimental participatif.

Une des classes est entrée par l’oreille dans le monde du cinéma. Les élèves ont écouté.

Ils ont écouté des bandes sons, des bruits et ont parallèlement créé des bruits, des sons, à partir de leur corps, de verres d’eau, de paroles…

De cette exploration sonore est né un catalogue de sonorités que les élèves ont utilisé pour fabriquer la bande son.

Ils ont donc créé de toutes pièces l’émouvante bande son du film participatif…

Nicolas Sidoroff :

Mes recherches et centres d’intérêts ont une première entrée qui passe par les pratiques. S’y intéresser implique une attention plus fortement axée sur les manières de faire que sur le résultat final, d’avantage sur l’itinéraire que sur un éventuel point d’arrivée (toujours provisoire). Cela permet de ne pas situer la « pratique » en opposition à la « théorie ». Les pratiques sont des formes de théories en actes.

Pendant l’été 2015, on a monté une équipe de six personnes pour composer et enregistrer la musique sur le film muet de Dziga Vertov : La onzième année (1928, 54 min.), en cinq jours. Quatre d’entre nous étaient dans une maison en Ardèche, un autre en Bretagne et un autre en Savoie.

Pascal Pariaud :

Le temps a passé. Du statut d’élève à celui d’enseignant, les années ont défilée, laissant ce temps livré à la critique et à l’observation de l’enseignement musical, tout en étant immergé en tant qu’acteur dans cette vie professionnelle.

Je me souviens, lorsqu’enfant, j’étudiais la musique dans une petite école de musique ; la perspective de rejoindre l’harmonie municipale était l’une des motivations principales pour les élèves de l’école. Accéder à ce lieu de vis associative nous permettait de côtoyer d’autres générations, d’échanger entre amateurs de tous horizons, de festoyer, d’affirmer sa personnalité au sein d’un groupe, de vivre pleinement ces instants de bonheur, le mot n’est pas trop fort.

En ce moment (2017), j’ai une amie instit, Delphine, qui une super institutrice, qui travaille avec des méthodes vraiment très chouettes, qui a un vrai respect pour les élèves et qui encourage la communication dans sa classe. Je vais dans cette classe une matinée par semaine pour travailler avec ces élèves, à la sonorisation d’un film expérimental.

Tout d’abord, il a fallu inventer le projet. Cette activité relève d’une forme de création-recherche, autrement dit, pour reprendre le concept de Gilles Deleuze, d’inventer et « construire des agencements » (voir la définition du désir dans l’Abécédaire de Gilles Deleuze). Pour la première définition du projet, nous étions deux, avec l’envie de rallier d’autres personnes, une activité de médiation et d’administration, tout en ayant conscience que chaque personne arrivant transformerait le projet en participant à la création en cours.

Les préparatifs conditionnent et contraignent considérablement ce qui va se passer une fois les personnes en présence pour commencer collectivement la performance. Il a fallu aussi trouver les dates et le lieu, puis organiser les déplacements, le séjour, l’intendance et la logistique matérielle. Ensuite, un des premiers travaux a été d’établir les procédures et outils de travail à distance : en asynchrone avec des doc-partagés, Skype (on ne connaissait pas encore framatalk) et téléphone, un système de repérage dans le film, échange de fichiers sons et photo-scan, etc., un travail à la fois technique, de recherche et de création. Il fût accompagné par un processus de formation-apprentissage collectif de l’utilisation d’un certain nombre d’outils et manières de faire permettant de rendre ces échanges efficaces et productifs.

On peut toujours imaginer que n’importe quel support peut devenir un mode d’accès à une pratique, comme on peut dire par exemple que tout ce qui nous entoure est son. On peut aussi dire que tout ce qui peut être visuel peut être décliné musicalement d’une façon ou d’une autre. Il est aussi possible de considérer n’importe quelle photo comme une partition, on peut en imaginer un mode d’emploi, en vue de produire des sons.

Dans ce projet qui concerne toute l’école – c’est ça que je trouve intéressant – chaque élève va se retrouver avec un bout de pellicule de 35 millimètres d’une durée d’une seconde. Donc ils auront une pellicule chacun d’une seconde à griffonner ou à gratter. Soit ils “javeliseront” cette pellicule afin de la rendre vierge, et ensuite ils colleront, mettront de l’encre, dessineront, etc…

Et en amont, il y a eu une large activité de recherche documentaire et d’enquête sur Dziga Vertov et ce film particulier, de même que sur la situation politique en Ukraine. Les évènements de l’été 2015 se déroulaient sur les mêmes endroits filmés presque 90 ans auparavant.

Chacun va faire son petit bout, ça correspond à une seconde, il y a 24 images. Il y a cinq cent élèves à peu près dans toute l’école, donc il y aura à peu près quatre minutes de film avec de la musique à fabriquer.

L’ambition était de créer ainsi 54 minutes de musique en quelques jours. Une des règles du jeu était de faire une restitution du travail dans le petit village d’accueil ardéchois en fin de semaine. Une séance de présentation avec projections, ateliers et discussion a eu lieu pour présenter notre démarche et notre travail : une autre forme de création-médiation-formation. Et surtout ne pas oublier le côté relationnel : nous sommes des êtres humains, avec une petite particularité qui est celle de faire travailler du bruit pendant cinq jours dans un village.

C’est la classe de Delphine qui est chargée de réaliser la bande sonore. Toutes les semaines, j’y vais avec des pailles, et autres objets, on fait des enregistrements, on co-construit des matières. Cela va donner un film expérimental, enfin, qui n’aura pas d’histoire, qui ne va rien raconter. L’autre jour on a enregistré toutes les sonorités possibles qu’on pouvait faire avec une paille et un verre d’eau. Je suis allé acheter des pailles beaucoup plus grandes pour pouvoir travailler avec des volumes plus gros, avec des sons plus intéressants. On va aussi travailler sur la voix, sur les rires, sur les sons vocaux, parce qu’il n’y a pas d’instruments.

Ayant convenu qu’un bon repas était une bonne chose, la présence d’un·e « chef·fe » a été essentielle pour le confort et l’organisation. Ce choix d’un « engagement cuisinier » a modifié les disponibilités des musicien·nes, donc l’organisation interne et les manières de fabriquer la musique tout en ouvrant des possibilités d’agencements et de coopérations. Ainsi le « chef cuisto » (ce fût un homme) est moins intervenu sur la production directe de la musique, mais il avait un regard plus distancié, à même de voir-entendre des choses qui nous pouvaient nous échapper. En concertation avec le reste du groupe, il a plus travaillé de son côté sur une partie du film, avec un ordinateur et de la programmation, tout en surveillant sa petite fille âgée de 4 mois (personne essentielle dans le processus de construction de la musique créée !). Les expérimentations sonores prenaient en compte cette présence : plus de travail au casque, plus de traitement sonore, donc moins d’improvisation collective. La bande son finale a donc cette forme et ces sons à cause de toutes ces possibilités et impossibilités d’agencements.

L’année dernière il y a eu un étudiant du Cefedem, Alvin, qui est venu faire six semaines de résidence avec un atelier d’enfants (dans le programme EPO), sous la supervision d’Adrien, un ancien étudiant, et de moi-même. Ce qu’il a fait était assez passionnant, parce qu’il a montré aux élèves plusieurs films différents ; il a demandé aux élèves d’essayer de dégager tout ce qui concernait la musique dans un film, quel type de musique il y avait dans un film.

On a essayé de profiter des décalages de situation par rapport au travail en train de se faire, en jouant sur les distances de certain·es par rapport à d’autres. Ces formes de sous-systèmes sont en écho avec les deux personnes qui, elles, n’étaient pas en Ardèche. L’équilibre général de notre écosystème s’est construit avec l’ensemble de ses éléments, en essayant de les travailler au mieux.

Alors, les élèves ont pu comparer de la musique vraiment illustrative sur des gestes précis, de la musique plus globale, les ambiances, etc. Les élèves avaient une grande capacité de vraiment bien capter les différentes strates qui pouvaient exister, et les différentes fonctions de la musique. C’était un atelier vraiment très bien mené.

Une pratique musicale est une pratique sociale et politique. Expliciter les pratiques et les étudier dans tous ses aspects peut questionner la place de la cuisine, la place de la famille, l’attention au voisinage, les activités plus quotidiennes, la liste est longue. Ces activités ont une place décisive dans les manières de faire et le résultat final.

Ont plus directement participé à cette nouvelle bande-son sur La onzième année (Dziga Vertov, VUFKU, 1928) : Clélia Bobichon, Jean-François Charles, Guillaume Hamet, Krystian Sarrau, Sébastien Sauvage, Nicolas Sidoroff.

La liste serait très longue des participations, peut-être moins directes mais très importantes sur les manières de faire et le résultat final : les personnes qui nous ont permis de s’installer une semaine dans leur maison en Ardèche (avec une bonne connexion internet, elle aussi résultat d’une vaste entreprise collective), les voisins dont un nous a offert une guitar-box qu’il fabriquait (il nous fallait l’utiliser !), la toute jeune bébée, les habitant·es que nous avons invité·es à l’avant-première, etc., etc…

Le film avec cette bande-son n’a, pour le moment, que des sous-titres anglais…

Alexander Ness, les compositions

(La durée totale des cinq compositions audiovisuelles est à peu près de vingt-cinq minutes. Dans le cadre de cette contribution, j’ai choisi de partager la première et la dernière des compositions de cette série : Pressure et La Mer.)

Pressure

Pour élaborer les sons de cette pièce, Yoni et moi nous avons construit des objets bruitistes à partir de cônes de haut-parleur en papier raccordés à des amplis à bas prix, qui à leur tour étaient connectés à un câble sans prise de terre. En touchant le bout du câble, nous avons été capables de produire un vilain bruit de ronflement.

Pressure est l’illustration d’une relation linéaire entre les paramètres visuels et sonores. Les instructions pour l’interprétation de la partition animée se présentent à peu près comme suit :

L’épaisseur du son imite l’épaisseur de la figure rouge, parce que la pression filtre les fréquences les plus basses. Le contenu du bruit est improvisé ; l’effet visuel d’accordéon est superflu.

Christopher Williams

12 sérigraphies de Corita Kent sont incorporées dans la partition, définissant 10 sections mesurées d’improvisation “free”. Leurs textes, couleurs, forces directionnelles et humour compositionnel influencent l’évolution de ces moments individuels, comme le font aussi 10 sections corrélatives de matériaux notés de façon stricte. Ces sections “complètement composées” (chacune dans un accordage différent des instruments) ont pour fonction de servir de modèles pour les démarches improvisées des musiciennes ou pour les cristalliser tout au long de la pièce.

Alexander Ness

La Mer

La Mer est une variation lunatique déformée de Pressure. Pour les sons de cette pièce, Yoni et moi avons trempé un microphone de contact dans un récipient d’eau, dans lequel nous avons jeté des cachets d’Alka-Selzer. En même temps que les sons amplifiés du pétillement des cachets d’Alka-Selzer, il y a des bruits de plic ou de ploc intermittents produits par une guitare électrique.

Ainsi, les paramètres incluent ce qui suit :

La relation entre ces deux séries de paramètres reste du domaine de la suggestion, sans jamais établir une correspondance simple et claire.

Christopher Williams

La partition est organisée en 10 sections, chacune étant composée d’une image et d’un postlude de musique écrite. Prière de les jouer dans l’ordre donné.

Images – Improvisation

Chaque image a pour fonction d’être un point de départ pour une improvisation “free” d’une durée spécifique. Tous les éléments d’une image donnée peuvent être considérés comme relevant de leur fonction évocatrice / provocatrice : texte (présence physique, perspective de l’orateur, ton de la voix, sujet traité), couleur (densité, luminosité, combinaisons au sein d’une seule image, continuité et ruptures entre les images successives), icônes (flèches, signes), et al. Bien que les images doivent être étudiées et soigneusement considérées auparavant, les interprètes ne doivent pas trop réfléchir à elles pendant la performance. Une improvisation véritable doit primer, et tout ce qui peut paraître de l’ordre de la démonstration, ou du “composé” sonore, doit généralement être évité.

Chaque improvisation a une durée prescrite, indiquée dans les coins en bas des pages adjacentes de la musique écrite. Ces durées (entre 0“ et 80“) ne doivent pas, comme les images, être considérées comme des impositions. Elles doivent être présentes comme des espaces imaginaires – des macro-rythmes – à l’intérieur desquels le contenu prendra sa forme sans être prescrit… Prière de ne pas utiliser d’horloges !

The text of the article is extracted from the recording of an interview of Pascal Pariaud realized in November 2016 by Jean-Charles François and Nicolas Sidoroff. Pascal Pariaud is a clarinetist, and he teaches at the National School of Music at Villeurbanne (a suburb of Lyon, France). He supervises workshops in which the practice of graphic scores is an important component. He is a member of the improvisation trio PFL Traject and of the collective PaaLabRes.

The author describes in detail practices developed with various students’ groups with the graphic scores by Fred Frith over several years. Each of these scores proposes a different approach to a particular sonic matter. The students are also asked to develop in parallel their own graphic scores.

Several projects involving graphic scores have been developed outside the music school that have taken place in urban settings : children making music accompanying street theatre, music designed by pupils in a primary school for a film, a work by Llorenç Barber with all the bell towers of Lyon sounding together with the participation of advanced students.

The relations between graphic scores and improvisation are explored in several pedagogical contexts. Their role in the recent history of experimental music is stressed. The use of recording students performance and listening back is explained. The special case of the clarinet class with a single timbre available to interpret graphic scores is addressed. The practice of “Sound Painting” is critically analyzed. Several examples of adding sound to a film are given.

In general the author in his exposition of his pedagogical practices explains how he considers all the complex issues related to the use of graphic scores.

Carl Bergstrœm-Nielsen

La spécificité de la tradition musicale occidentale se caractérise par le fait que la musique est écrite. Après 1945, des formes non-traditionnelles ont émergé, sur fond de changements dans la culture, la société, les croyances et les styles de vie. La “Notation graphique” est juste un concept parmi d’autres – certaines notations se présentent comme des dessins, mais il existe aussi de nombreux types de signes, de mises en page et d’utilisations d’expressions verbales.

Guillaume Dussably

La notion d’interprétation d’une partition au synthétiseur modulaire m’a beaucoup questionné, j’ai donc choisi sur le principe des musiques génératives synthétiques des années 60 de côte ouest des Etats-Unis (Morton Subotnick, Don Buchla) de laisser une grande part de « l’interprétation » à la machine elle même, en intervenant le moins possible.

Mon travail sur l’élaboration de patch génératif a commencé en attribuant aléatoirement à mes différents points de patch (connectiques) de chaque module un nom de station de métro et en tirant au sort les itinéraires pour ensuite relier mes modules les uns aux autres, et je ne m’autorisais de modification de paramètre manuel (sur l’un des modules) que lorsqu’il y avait des changements de ligne de métro, en suivant du doigt les trajets sur un temps d’environ cinq minutes.

Cette façon de procéder (totalement nouvelle pour moi) m’a vraiment permis de redécouvrir mon instrument, chaque module prenait (pour chaque patch) une fonction tout à fait différente de celle prévue initialement par les constructeurs (un module prévu initialement pour faire de la modulation devenait par exemple un générateur de sons du fait des routing/chemins entre les modules peu communs).

Carl Bergstrœm-Nielsen

Dans la littérature portant sur les nouvelles notations, on peut trouver de nombreux types d’énoncé : des présentations, des exposés promotionnels, des débats, des élaborations historiques, des théories, de la philosophie, des liens avec la pratique. Afin de réduire l’immense complexité induite par la contemplation d’une bibliothèque dans sa totalité, la bibliographie présente des synthèses plus longues que les titres, mais qui évitent de raconter toute l’histoire, en essayant de capturer certains de leurs aspects essentiels et les mots-clés qui les caractérisent, qui sont susceptibles de faciliter le périple du chercheur.

Trois partitions graphiques écrites et réalisées par des étudiant·es de l’atelier d’improvisation de Pascal Pariaud à l’ENM de Villeurbanne :

Charlen Guillot

Kerwin Marchand-Moury

Léa Vernet

Pascal Pariaud : Il y a plusieurs aspects à l’utilisation de partitions graphiques dans le cadre de mon travail pédagogique à l’ENM de Villeurbanne. Lorsque Fred Frith est venu en résidence à l’école, en 1994, cela a donné l’occasion après son départ d’organiser des ateliers d’improvisation. Dans ces ateliers, sur une année, il y avait des périodes où l’on travaillait sur les graphic scores de Fred Frith. En même temps (c’était aussi le début de mon travail au Cefedem Rhône-Alpes) il y avait aussi Individuum Collectivus de Vinko Globokar dont certaines pages nous servaient aussi de support. Dans ces ateliers d’improvisation, petit à petit, les étudiants ont pu imaginer eux-mêmes des graphic scores. Ils apportaient leurs propositions de partition avec leurs propres modes d’emploi. J’en ai retrouvées quelques-unes. Donc il y a eu les ateliers d’improvisation qui généraient beaucoup de tentatives de travaux sur les graphic scores.

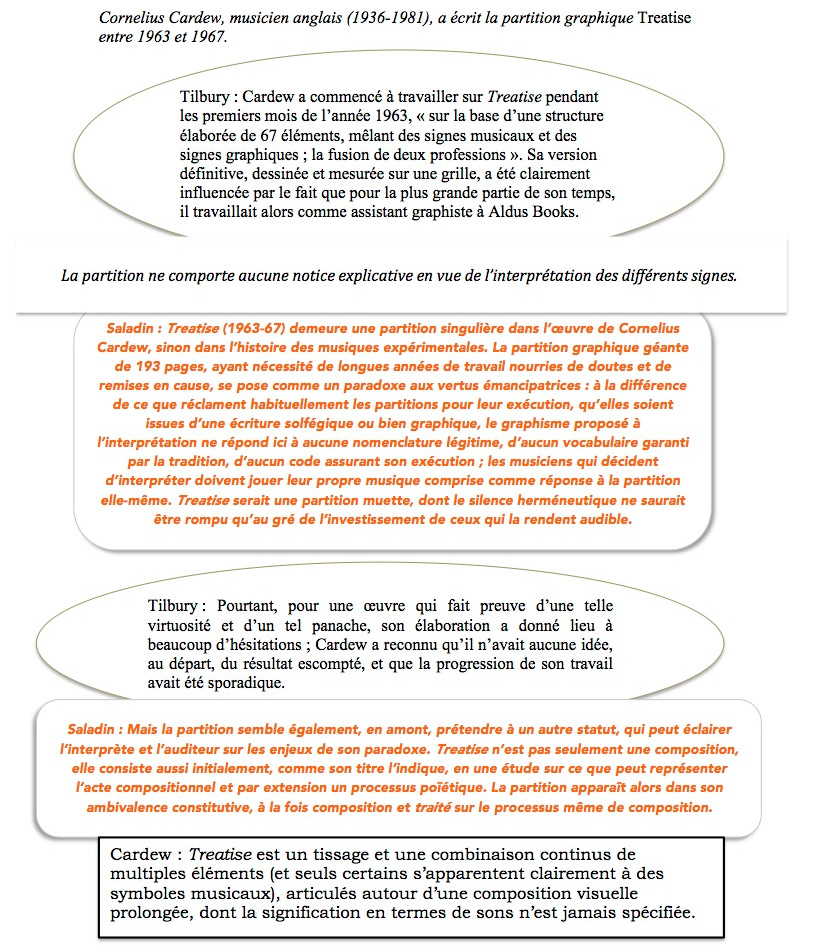

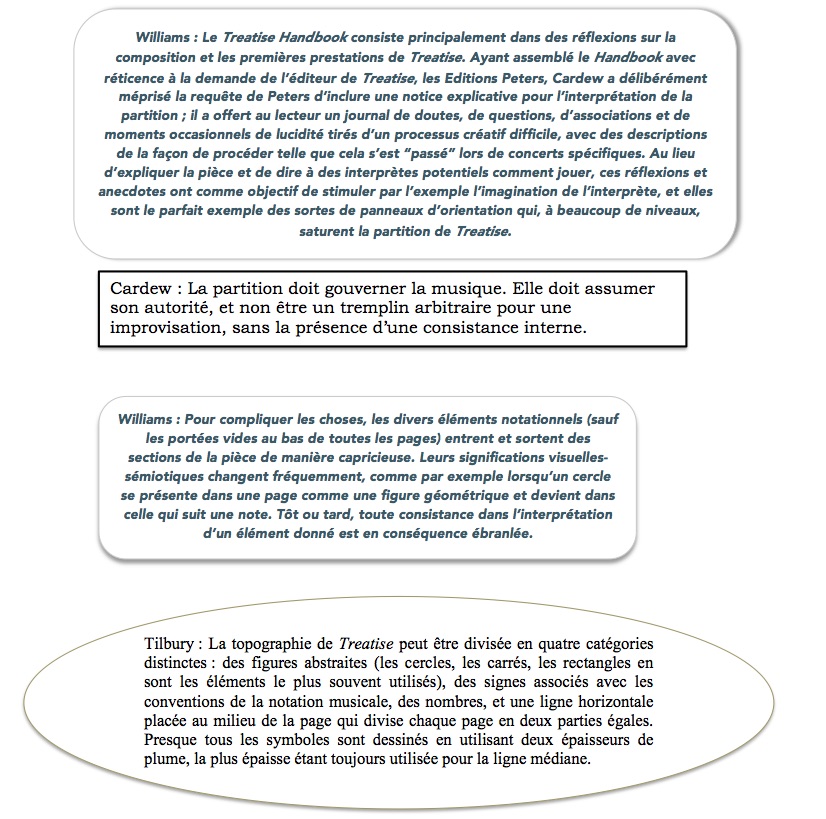

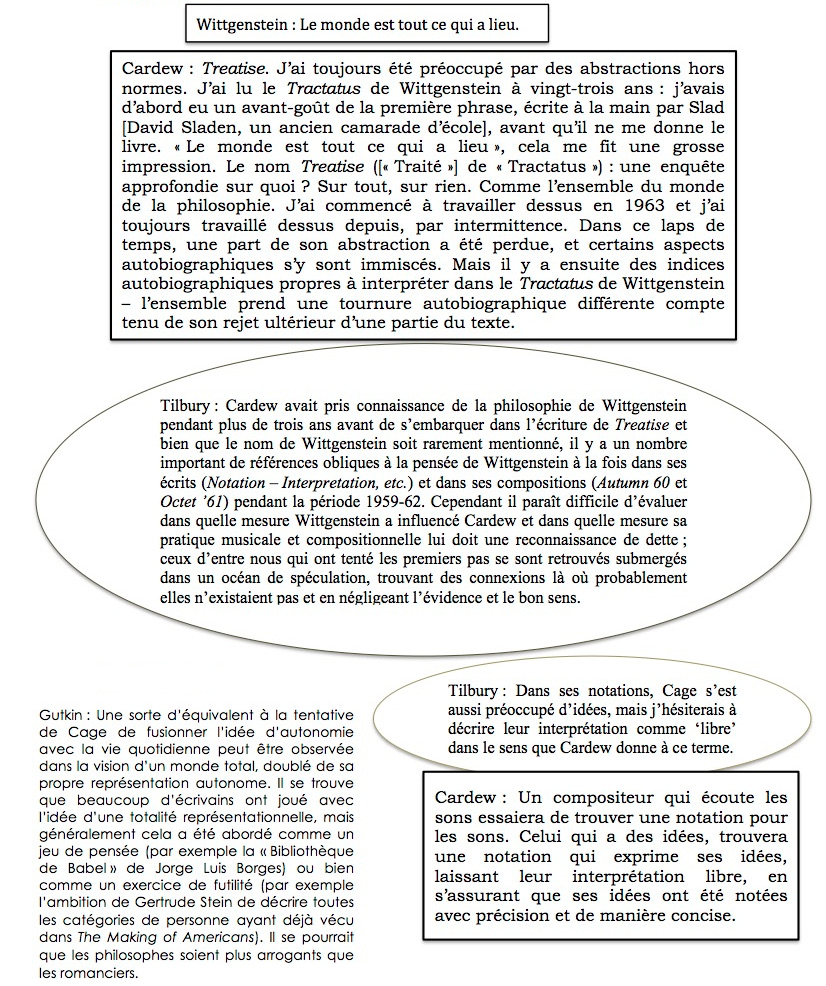

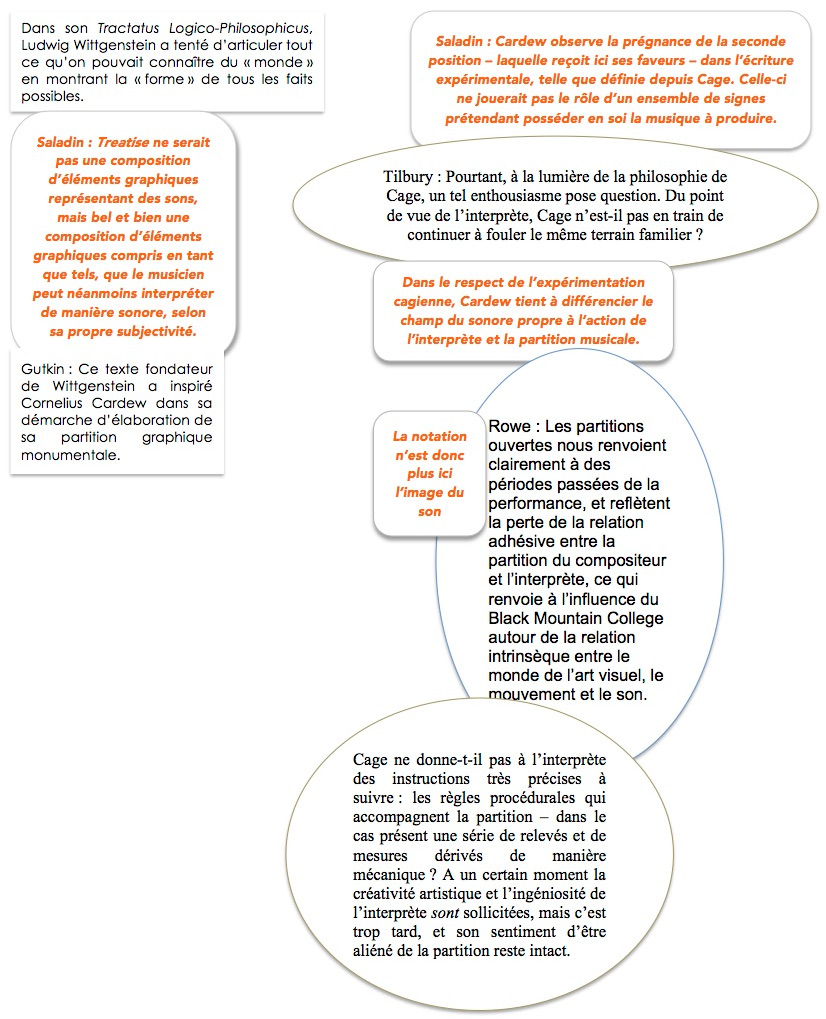

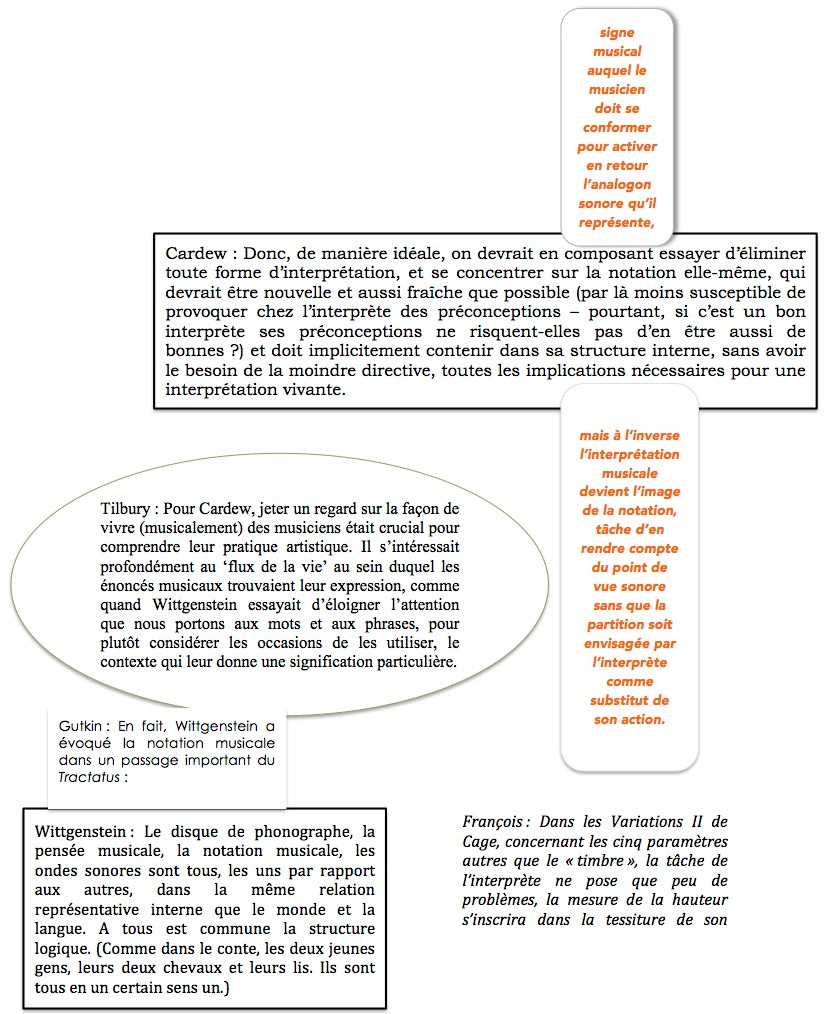

Le présent document est un collage de textes écrits à propos de Treatise de Cornelius Cardew. Deux textes sont originaux et écrits en vue de ce collage :

Christopher Williams, “Treatise, comment et pourquoi : un court exposé empirique”.

Jean-Charles François, “Texte pour le Collage Cardew”.

On peut avoir accès à ces deux textes dans leur intégralité dans des versions pdf que vous trouverez à la fin du collage.

Tous les autres textes sont tirés de publications existantes. Les contributions de Cardew et de Wittgenstein sont des citations tirés des articles sur Treatise inclus dans le collage. Le texte de John Tilbury est tiré de son livre Cornelius Cardew, A Life Unfinished, Copula, 2008 (une traduction d’une partie du chapitre sur Treatise est aussi disponible en pdf). Les contributions de Arturos Bumsteinas, Laurent Doileau, Jim O’Rourke, Keith Rowe, Matthieu Saladin et Marcus Schmickler sont tirés du numéro 89 de Revue&Corrigée (septembre 2011). Le texte de David Gutkin est tiré de son article “Notation Games : On Autonomy and Play in Avant-Garde Musical Scores”.

Toutes les traductions de l’anglais sont de Jean-Charles François.

Le collage est organisé en chapitres :

Ont participé à l’élaboration de ce collage : Samuel Chagnard, Jean-Charles François, Pascal Pariaud, Nicolas Sidoroff et Gérald Venturi.

|

||

|

||

|

||

|

||

Cage/Cardew > |

|

|

< W(ittgenstein) > |

< C(age)/C(ardew) > |

|

|

||

|

||

< W(ittgenstein) > |

|

< C(age)/C(ardew) > |

< W(ittgenstein) > |

|

< C(age)/C(ardew) > |

< W(ittgenstein) – < Image |

|

< C(age)/C(ardew) |

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

Vous pouvez télécharger ci-dessous en pdf, différents documents ayant permis ce collage-montage.

La spécificité de la tradition musicale occidentale se caractérise par le fait que la musique est écrite sur une partition. Après 1945, des formes non-traditionnelles ont émergé, sur fond de changements dans la culture, la société, les croyances et les styles de vie. La “Notation graphique” est juste un concept parmi d’autres – certaines notations se présentent comme des dessins, mais il existe aussi de nombreux types de signes, de mises en page et d’utilisations d’expressions verbales.

Les bibliographies que j’ai pu accumuler à l’IIMA, International Improvised Music Archive, ont pour but de dresser une cartographie de la documentation de ce territoire, parmi d’autres ayant une relation avec l’improvisation. Le titre complet est “Pratique de l’improvisation expérimentale et notation”. Il s’agit d’une “bibliographie annotée”, et il existe à la fois un volume couvrant la période 1945-1999 et un volume sur la période suivante jusqu’à nos jours. À l’heure qu’il est, il y a plus de 115 saisies de document avec des résumés de leurs contenus. Cependant, ce nombre n’inclut pas les éditions publiées des œuvres, et aussi les collections d’éditeurs sur cette thématique et les anthologies.

Voir le site :

http://www.intuitivemusic.dk/iima/legno1uk.htm

Dans l’ensemble, les universités et leurs institutions voisines sont à l’origine de la recherche et de l’activité de publication, mais il convient de noter que dans beaucoup de cas le chercheur est aussi un compositeur ou un musicien en activité. Dans les années 1960, beaucoup d’œuvres ont été publiées dans un format papier à la fois en Europe et aux USA par des maisons d’édition commerciales multinationales – citons Stockhausen, Wolff et Cage, parmi tous ceux qui ont obtenu leur notoriété de cette manière. Plus récemment, le livre de Sauer, Notations 21, a mis en évidence l’intérêt que les compositeurs portent de nouveau à ces pratiques. Dans ma méthode pour référencer la bibliographie, cet ouvrage apparaît comme suit : Sauer (2009;E1) – E1 fait référence dans ce système à la catégorie des ouvrages généraux sur les nouvelles notations. Les expositions de nouvelles notations ont sans cesse été organisées depuis les années 1970 – plus de soixante ont été jusqu’à maintenant détectées et listées, certaines accompagnées de leurs catalogues (voir la catégorie K).

L’ouvrage de Cox (2008+2010;E1) offre une perspective historique : la notation a d’abord fonctionné comme un supplément à une tradition principalement orale en tant qu’aide mnémonique, comme dans les neumes du chant grégorien – plus tard la fonction de la notation est devenue un moyen de fabriquer un produit capable de circuler par le biais d’un marché. Puis, après l’invention de la reproduction mécanique, la notation standardisée n’a plus été le seul moyen de documenter la musique. C’est dans ce cadre que les compositeurs ont pu se sentir plus libre d’utiliser la notation pour rendre l’idée de l’œuvre plus limpide, tout en laissant le détail de la documentation de la performance aux médias électroniques et, pourrait-on ajouter, en laissant la production du détail de l’œuvre à l’interprète. Par la suite, déclare plus loin Cox, les technologies numériques et Internet ont facilité le partage de l’information, et aussi les échanges entre les domaines artistiques.

En consultant non seulement des éditions et des anthologies d’œuvres intégrales, mais aussi un nombre d’articles et de traités historiques, il est assez facile de prendre connaissance d’un grand nombre de différents types de nouvelles notations à l’aide d’extraits. Brindle (1986;H1) est un livre généraliste sur l’histoire de la musique contemporaine occidentale avec de nombreuses illustrations. Les deux ouvrages de Bosseur (1979;H1) + (2005;E1) présentent des objectifs similaires – le premier est un livre d’histoire de la musique, le second est consacré à la notation et apporte un supplément direct au premier. Il présente des exemples par ordre croissant d’ouverture. L’ouvrage de Karkoshka (1966;E1) et sa traduction anglaise (1972;E1) est un livre sur les notations – avec l’intérêt particulier de la présence, dans la dernière partie du livre, d’œuvres présentées dans leur intégralité.

Sauer (2009;E1) a déjà été mentionné comme une étude récente sur la production contemporaine dans ce domaine. Storesund (2016;G3.1) constitue une réflexion sur l’état avancé du développement du champ des œuvres ouvertes utilisant les nouvelles notations : l’accent est mis constamment sur la manière de réaliser de telles œuvres, qui requièrent la mise en place d’une pratique musicale plus tournée vers la co-créativité que celle utilisée traditionnellement. À partir des années 1990, l’improvisation est entrée de plus en plus dans les programmes d’études des conservatoires, et ainsi l’attention portée sur les œuvres qui utilisent des notations non traditionnelles en a été renouvelée. Le livre met à la disposition de tous les musiciens intéressés des informations internes aux pratiques et peut aussi servir de base pour l’enseignement. Un certain nombre d’“études de cas” aborde les défis et les dilemmes auxquels, dans neuf œuvres différentes, il faut faire face en tant que musicien interprète. Pour cinq de ces pièces, tous les matériels de jeu nécessaires sont mis à disposition, et parmi les compositeurs, il y a des “classiques” des années 1950, et aussi trois pièces écrites après 2000.

Un nombre considérable d’écrits décrivent certaines œuvres ou des compositeurs très connus. December 52 de Earle Brown est en tête de la liste. La grande collection de partitions graphiques, Treatise de Cardew est fréquemment jouée. Christian Wolff occupe un statut spécial avec son introduction de systèmes de répliques centrées sur l’interaction des interprètes. Avec la progression de la pratique de l’improvisation qui a suivie, cette idée est apparue comme une découverte novatrice. À peu près deux décades plus tard, le jeune Zorn a repris cet aspect dans ses pièces des années 1980 basées sur des jeux encore aujourd’hui fort appréciées.

À l’évidence, le domaine commun entre les arts plastiques et la notation musicale a aussi ses auteurs consacrés. Buj (2014;E1) s’est consacré à établir les rapports entre les deux mondes, dans une investigation sur l’importance des formes circulaires dans les notations graphiques.

Dans la littérature sur les nouvelles notations, on peut trouver de nombreux types d’énoncé : des présentations, des exposés promotionnels, des débats, des élaborations historiques, des théories, de la philosophie, des liens avec la pratique. Afin de réduire l’immense complexité induite par la contemplation d’une bibliothèque dans sa totalité, la bibliographie présente des synthèses plus longues que les titres, mais qui évitent de présenter le contenu intégral des ouvrages, en essayant de capturer certains de leurs aspects essentiels et les mots-clés qui les caractérisent, tout ce qui est susceptible de faciliter le périple du chercheur.