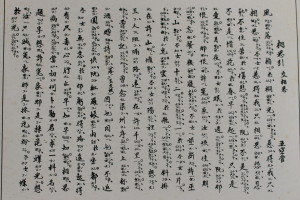

« La langue écrite peut servir à exhorter et, en ce sens, elle est performative. Plus généralement, cependant, elle a pour but la représentation. Les sciences « écrites » représentent comme ne sauraient le faire les sciences d’une culture orale. Elles sont davantage éloignées de l’ »action ». C’est cette distance même qui rend l’écrit « bon à penser » d’une manière bien particulière. »

(Jack Goody, La peur des représentations)

Introduction

Dans ce texte, un certain nombre de notions concernant le timbre par rapport à divers supports (notation, enregistrement, synthèse électronique, éducation des instrumentistes) sont reprises de travaux que j’avais publié dans les années 1980-90 et qui ont fait partie de ma thèse de doctorat sur « l’Instrumentiste créateur » en 1994 (François 1982, 1987-88, 1991, 1992).

Il m’a paru intéressant de confronter les notions que j’avais développées à l’enquête menée par Bruno Latour sur les modes d’existence (Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes) par rapport à la question de la modernité face aux incertitudes écologiques du monde (2012). Bruno Latour prend soin de placer les arts dans un mode d’existence différent ayant ses propres procédures d’accès à une conception particulière de la vérité. Mais la question de la modernité reste pour moi l’énigme majeure de notre temps, face au monde électronique et à la mondialisation des médias.

Dans des textes récents (François 2008, 2009a, 2013), j’ai surtout traité de la question de l’improvisation musicale, contexte dans lequel l’instrumentiste ou le vocaliste devient producteur de timbre à part entière. Il me semble essentiel aujourd’hui de réaffirmer le rôle important que jouent et ont joué les processus pratiques dans la fabrication qu’on peut qualifier d’« artisanale » des sonorités. La recherche en musicologie commence à s’intéresser aux aspects pratiques, ça et là des praticiens font entendre leurs voix, mais il y a un grand chemin encore à parcourir pour se décentrer des logiques d’œuvres achevées au profit de ce qui se passe dans les médiations qui les précèdent, sans parler des nombreuses prestations sonores qui ne revendiquent pas le statut d’œuvre dans le sens moderne du terme.

Première partie – Le timbre et sa représentation

1.1 Tentative de définition du timbre

Comment convient-il de traiter de la question du timbre ? De quoi s’agit-il ? Dans les conclusions d’un chapitre sur Ionisation de Edgard Varèse, dans mon livre Percussion et musique contemporaine (1991), j’ai tenté de répondre à Milton Babbitt qui identifiait la notion de timbre (chez Varèse), plus précisément l’aspect invariant d’un instrument, avec l’idée de « formant », c’est-à-dire la région de la résonance qui amplifie les éléments du spectre, renforçant certains partiels et en atténuant d’autres. Pour Babbitt « les instruments de percussion eux-mêmes constituent des régions de résonance de timbre découpées dans le continuum des fréquences » (Babbitt 1971, p. 20). Le système de notation encourage fortement une pensée paramétrique : les deux dimensions de la page déterminant l’axe vertical des hauteurs et l’axe horizontal des durées orientent une certaine rationalité de l’espace sonore. Le paramètre de l’intensité, beaucoup moins précis à mesurer par l’oreille que les deux premiers paramètres se contente d’une représentation avec peu d’éléments dans son échelle et fonctionnant plutôt par comparaison entre un élément et un autre (plus ou moins fort, plus ou moins piano). Tout ce qui reste encore à définir se traduit dans le paramètre du timbre dans une définition négative : si deux sons ayant la même hauteur, la même intensité et la même durée, sont malgré tout différents à l’oreille, alors c’est qu’ils n’ont pas le même timbre. Le Petit Robert nous dit : « Qualité spécifique des sons produits par un instrument, indépendante de leur hauteur, de leur intensité et de leur durée ». Cette définition fonctionne surtout au niveau de la différenciation des instruments. Plusieurs éléments notationnels peuvent être pris en compte à travers cette définition négative : les signes d’accentuation, d’articulations, les liaisons, les indications subjectives, les effets spécifiques, etc. Chacun de ces signes peut être pensé comme un autre paramètre particulier, mais il y a tendance à préférer de ne pas trop entrer dans des définitions complexes. Ainsi, le timbre est surtout représenté sur la partition par des portées correspondant à des instruments différents. Il est clair que le paramètre du timbre n’est pas précis, le plus souvent il n’entre pas comme un élément important de la spécification des sons par la notation et est donc laissé principalement aux actions pratiques des interprètes.

Lorsqu’on tente de mesurer ce paramètre de timbre, on n’obtient que des résultats dans le domaine des hauteurs (fréquences, partiels, spectres, registres), des intensités (enveloppes, attaques) ou des durées (la durée affecte la perception des différences de timbre). Toutes ces manières de mesurer les sonorités n’ont aucun sens si elles ne s’inscrivent pas dans l’évolution dynamique de chaque son dans le temps. En fait tous ces paramètres sont en interaction constante en vue de produire chez l’auditeur la sensation de timbre.

Dans la tradition de l’art occidental, le système de notation musicale fonctionne en favorisant fortement les hauteurs inscrites dans une temporalité structurée, en prenant en compte de manière plus libre les intensités, et en laissant de côté le timbre dans un arrière plan moins important. Pour que le système de notation puisse fonctionner, le déroulement des hauteurs doit se manifester dans un environnement stabilisé de manière à être clair. Il convient de maîtriser, le plus souvent indépendamment de l’écriture, les éléments complexes du timbre pour les rendre raisonnables. Au moment où la notation devient presque exclusivement prescriptive (vers la fin du XVIIIe siècle), se crée parallèlement un phénomène de standardisation des instruments, alors que la lutherie était auparavant très diversifiée, précisément pour produire une grande variété de situations de timbre. Aucun clavecin ne sonnait comme un autre. Le piano, qui va assumer un rôle de plus en plus important dans la pratique musicale, depuis sa création jusqu’à nos jours, tend au contraire à produire la même sonorité à l’échelle mondiale. Cette standardisation va dans le sens d’une plus grande efficacité de projection dans les grandes salles de concert, et d’une égalisation des niveaux d’intensité dans la composition de l’orchestre symphonique. L’art du timbre devient essentiellement l’art de l’orchestration dans la combinaison des instruments, plutôt que dans le chatoiement des individualités instrumentales. Les oreilles du public étant placées assez loin des sources sonores dans les salles de concert ne sont capables que de percevoir une conception générale des instruments, et la nécessité de projeter les sons à un certain niveau va jouer contre l’expression de qualités sonores très subtiles. Cela ne veut pas dire que des différenciations dans les sons n’étaient pas présentes lors de l’exécution des pièces pour permettre l’expressivité des narrations musicales, mais seulement que les mixtures subtiles d’instruments étaient le moyen principal de coloration de la masse sonore (orchestration et instrumentation). L’amplification par le biais de l’électricité a complètement changé cette situation en permettant aux détails de la production instrumentale ou vocale d’apparaître au premier plan : les instruments et les voix se projetant de manière naturelle dans le grand espace de la salle de concert moderne sont perçus par les oreilles des auditeurs (éloignés de la source sonore) comme des objets sonores singuliers et distincts les uns des autres, dont les caractéristiques jouent en faveur de la perception des hauteurs. Les subtilités de chaque événement sonore, les petites différenciations et les éléments de bruit, ne peuvent être perçus que si l’oreille est placée à proximité de la source sonore. L’amplification diffusée par des haut-parleurs permet aux sonorités d’être projetées dans l’espace comme si l’oreille était placée très près de cette source, ayant ainsi accès à ces différenciations subtiles. Si les instruments ou les voix sont amplifiés, ils n’ont plus besoin de produire les techniques standardisées d’émission des sons permettant leur projection naturelle dans les grands espaces et ils peuvent maintenant se concentrer sur d’autres aspects de la production sonore. Néanmoins, l’amplification crée d’autres types de problème car elle tend à égaliser les sources sonores et à effacer l’identification de l’emplacement des sources sonores dans l’espace.

Concernant la manière avec laquelle la production sonore est encore aujourd’hui principalement considérée, il est important de noter la création à partir du XVIIIe siècle de conservatoires efficaces pour développer la discipline des instrumentistes en vue d’une homogénéité sonore dans tous les registres et de l’établissement de sonorités instrumentales extrêmement bien définies pour servir à l’unité de l’orchestre. Dernier point important concernant la rationalisation du timbre, la gamme tempérée à intervalles égaux est adoptée et dicte sa loi dans la construction de nombreux instruments, y compris plus récemment ceux de la lutherie électronique accessible dans le commerce. Cette égalisation a formé nos oreilles d’une telle manière qu’il devient très difficile de s’en détacher.

Le compositeur américain Robert Erickson (né en 1917, mort en 1997) a traité de la question du timbre dans un livre tout à fait remarquable pour l’époque, Sound Structures in Music (1975). Il est un des premiers à s’intéresser au timbre en tant que chercheur autant que musicien. Erickson a été un constructeur d’instruments, un érudit musical et très au fait des avancées de la psycho-acoustique de son époque. Il a aussi beaucoup collaboré avec des instrumentistes pour mener sa réflexion et déterminer des œuvres spécifiques (notamment avec le trompettiste Edwin Harkins pour Kryl et le percussionniste Ron George pour Percussion Loops). Tentant de définir la notion de timbre, Robert Erickson met en garde vis-à-vis de toute simplification des phénomènes sonores par des méthodes scientifiques, notamment celles liées à l’époque (années 1970) aux synthèses du sons par ordinateur. Pour lui « il est clair que le timbre est un stimulus multidimensionnel : il ne peut pas être mis en corrélation avec une seule dimension particulière » (p. 4, ma traduction). Les têtes de chapitre de ce livre peuvent donner une idée de la complexité des définitions du timbre, en vue d’envisager leur usage dans le contexte de la production musicale : « Hauteur » (notamment la question de savoir pourquoi l’oreille résiste à la fusion des hauteurs et est capable de suivre des mélodies indépendantes, p. 18-57) ; « Timbre et temps » (attaques, enveloppes, balayage du spectre, grain, réverbération, p. 58-93) ; « Drones » (c’est-à-dire « bourdons » ou musiques planantes ou bien répétitives, p. 94-105) ; « Klangfarben et organisation linéaire » (p/ 106-138) ; « Timbre au sein de textures » (p. 139-193).

Dans les faits, la notion de timbre n’appartient pas au domaine des paramètres, comme celui permettant de distinguer une clarinette d’une flûte, Le timbre est plutôt ce qui caractérise la sonorité dans sa globalité, dans sa très grande complexité. Le timbre est affecté dès que les paramètres de la hauteur, de l’intensité et de la durée sont modifiés. Le timbre est affecté par le dynamisme constant des paramètres, l’évolution du spectre, de l’intensité de l’enveloppe dans le temps. Le timbre est affecté par la mollesse ou la dureté relative des attaques. Le timbre est affecté par des modulations (vibrato par exemple) et par des instabilités mêmes minimes dans le maintien des sons. Il est affecté par la présence indispensable de bruits (souffle, archet sur la corde, bruits d’impact), sans lesquels il semble désincarné. Le timbre est ainsi en quelque sorte par rapport à la notation sur partition une existence irréductible, indépendamment de sa représentation. Il reste ce matériau impossible à maîtriser complètement, cette entité énigmatique impossible à saisir hors d’une temporalité qui passe sans laisser de traces définitives.

Pour prendre un exemple d’une pensée paramétrique de l’organisation sonore dans laquelle la dimension du timbre pose énormément de problèmes, il est intéressant d’analyser les Variations II de John Cage. Dans cette œuvre l’interprète doit jeter des feuilles transparentes (sur lesquelles est inscrit soit un point, soit une ligne) sur une surface plane (une feuille de papier par exemple) afin de déterminer par cette méthode de hasard six lignes et un point. Les lignes représentent six paramètres : « (1) la fréquence, (2) l’amplitude (intensité), (3) le timbre, (4) la durée, (5) le point d’occurrence s’inscrivant dans une période de temps déterminée (6) la structure de l’événement (le nombre de sons constituant un agrégat ou une constellation) » (Cage 1961, p. 2, ma traduction). Le point représente un événement sonore dont les paramètres sont mesurés par l’interprète, après ce tirage basé sur le hasard, de manière exacte par rapport aux six lignes. Concernant les cinq paramètres autres que le « timbre », la tâche de l’interprète ne pose que peu de problèmes, la mesure de la hauteur s’inscrira dans la tessiture de son instrument, l’intensité variera du plus piano possible au fortississimo, etc. L’instrumentiste est là dans une situation où le hasard lui dicte l’impossibilité d’interpréter, ou bien lui indique que toute interprétation (tricherie sur les prises de mesure du point par rapport aux lignes ?) n’a aucune importance, puisque personne ne pourra vérifier la véracité de l’interprétation. L’instrumentiste ou le vocaliste est là réduit soit à une marionnette encore plus servile que dans le cas des partitions « normales », soit à assumer le rôle de criminel cynique. Dans la réalisation des Variations II, si l’on s’en tient aux cinq paramètres autres que le timbre, l’interprète n’apprendra rien qu’il ne sait déjà. Le tirage et les mesures réalisées par l’interprète lui donneront l’impression d’être plus actif dans l’interprétation que lorsqu’il s’agit de réaliser en lecture à vue une partition écrite de manière traditionnelle, alors qu’il n’en est rien et qu’au contraire l’extrême passivité est la condition nécessaire à une bonne réalisation du processus proposé.

Seul le paramètre du timbre pose ici un problème très différent, car il ne peut être réduit à une linéarité. Que vont signifier les mesures prises des points successifs par rapport à la ligne déterminant le timbre ? Là, tout à coup, tout doit être inventé par rapport au contexte de celui ou celle qui réalise la pièce et à sa volonté relative d’aller visiter des contrées encore inconnues. S’agit-il de mesurer une échelle entre sombre et clair ? S’agit-il de déterminer une collection non linéaire d’effets sonores et de les classer d’une façon ou d’une autre le long d’un axe correspondant à la distance entre la ligne déterminant le timbre et la limite maximum donnée par l’espace de la surface plane choisie ? S’agit-il de classifier les timbres sur une échelle allant de la sonorité la plus normale de l’instrument à des sonorités se situant hors de l’instrument en passant par une pratique de production sonore de moins en moins acceptable dans les écoles ? S’agit-il de déterminer une échelle d’attaques du mou au dur ? S’agit-il de déterminer la durée déterminant le timbre (la durée comme paramètre N°4 étant alors appliquée à la totalité de l’événement sonore regroupant un nombre de sons déterminés par le paramètre N°6) ? S’agit-il de déterminer une échelle entre sons droits (sans éléments venant perturber la continuité du son) et sons de plus en plus modulés (vibrato, trilles, trémolos, glissando, etc.) ? S’agit-il de déterminer une échelle allant du son le plus pur (un spectre faisant ressortir fortement la fondamentale au détriment des autres partiels) au plus complexe (faire ressortir des partiels inharmoniques) ? S’agit-il de déterminer pour un événement particulier le regroupement de hauteurs faisant timbre (un seul son, deux sons consonants ou dissonants, trois sons en harmonie ou non, etc.) ? C’est dans ce cadre là que la pièce a un intérêt majeur pour celui qui la réalise, c’est la nécessité de se tourner vers l’invention du timbre. Mais pas seulement : il s’agit pour elle ou lui de trouver surtout le moyen, pour chaque événement sonore déterminé par les mesures prises par rapport aux six lignes, de résoudre les contradictions qui ne manqueront pas de se manifester entre le timbre et les autres paramètres. Comment rendre « sombre » un son suraigu, comment rendre « complexe » un son ayant une intensité à peine entendue, comment prendre en compte la hauteur, s’il s’agit d’objets de la vie quotidienne, comment prendre en compte la durée si la durée fait partie de la détermination du timbre ? Ce n’est que dans la détermination du timbre que l’interprète des Variations devient inventeur, acteur de sa production, parce que précisément le timbre n’est pas un paramètre, mais bien la totalité du son.

Makis Solomos, dans son livre De la musique au son, nous donne un très bon historique du terme de « timbre » et de ses applications dans le domaine de la musique savante européenne. Ayant noté l’impossibilité d’une cartographie des timbres, il questionne la notion de timbre de la manière suivante :

En ce début du XXIe siècle, c’est la notion même de timbre qui semble être devenue questionnable : on s’achemine vers la dissolution du concept. En effet, si, selon la définition classique, il désigne la qualité du son – la hauteur, la durée, l’intensité, la position spatiale, etc. concernant, elles, des quantités –, on peut se demander s’il est nécessaire d’avoir un mot spécifique et s’il ne serait pas préférable de parler simplement de « son ». D’ailleurs, dans le langage courant, ne parle-t-on pas du « son » de Xenakis, de Miles Davis, ou de Harnoncourt pour désigner cette fameuse qualité sonore ? (Solomos 2013, p. 39)

Un peu plus loin dans son exposé, il définit trois critères pour que la définition classique paramétrique du timbre puisse jouer pleinement sa fonction :

- la hauteur inscrite dans une durée, avec une intensité donnée doit être non seulement présente mais primordiale pour que le timbre soit identifié comme une différence supplémentaire ;

- les sons doivent se présenter dans une stabilité relative, la différence de timbre n’affectant que la comparaison entre des évènements sonores discrets ;

- les sonorités doivent être déjà assimilées par les oreilles des auditeurs.

Il poursuit sa démonstration :

Or, la musique travaille de plus en plus avec des sons qui ne répondent à aucun de ces trois critères : les nouveaux sons peuvent être bruiteux (sans hauteur déterminée), ils peuvent évoluer considérablement dans le temps et, surtout, ils ne sont pas prédéterminés. Dans la musique électroacoustique, dans les musiques populaires, une grande partie des sons sont à découvrir par l’auditeur. On n’a plus affaire à des objets clairement circonscrits, dont la causalité est claire – des « timbres » – mais à ce processus dynamique qu’est le son en général, un processus non seulement complexe, mais également hétérogène, irréductible à un certain nombre de caractéristiques physiques (ou perceptives) précises (…) En fin de compte, le mot timbre s’avère moins pertinent que le terme général de « son ». (idem)

Dans cette idée de globalité du timbre dans le « son » qui implique une diversification des modes de perception, il rejoint Daniel Charles qui notait dans Le temps de la voix, en suivant Bateson, que les dauphins ont une voix, mais pas de visage (Charles 1978, p. 273). Les dauphins, dont la pratique est de se déplacer dans les océans, n’ont pas recours à des structures paralinguistiques telles que l’attitude générale ou l’expression corporelle, qui chez les humains viennent fortement colorer la communication pour lui donner du sens. Pour Daniel Charles, la notion de Klangfarbenmelodie inaugurée par Schoenberg, est une « réhabilitation du son lui-même » (p. 275), par rapport à l’assomption fortement établie dans l’univers de la musique occidentale que le sens dépend strictement de la constance des timbres dans une structuration de relations sonores. Toute la pratique de cette musique est tournée vers la manifestation de ce sens, notamment au niveau de l’interprète qui joue son rôle de faire-valoir. Daniel Charles propose alors d’aller du son vers le timbre : on peut envisager une diversité de pratiques de sa production. Le timbre n’est plus le support secondaire des changements de hauteur et fait basculer « la modalité même de la perception ». La perception devient alors « plurale et pluraliste » (p. 276).

Pour Solomos, le son est la matière globale, mais dans ce processus, si le son ne se matérialise pas dans les caractéristiques de la notation moderne (organisée en paramètres), il est « irréductible », il flotte grâce à la présence des ondes se déplaçant dans les airs. On objectera qu’il faut bien matérialiser cette présence par des médiations qui font que ce que veut dire « son » chez Xenakis n’a absolument rien à voir avec le matériau (instruments, technologies) utilisé par Miles Davis ou Harnoncourt, et encore moins à voir avec les manières d’utiliser ce matériau, avec les conditions sociales de son élaboration, les conditions acoustiques de diffusion de son utilisation, et celles de son rapport à un public. Encore faudrait-il savoir de quel Xenakis il s’agit, parmi la diversité des supports qu’il a lui-même utilisés (ou de quel Miles Davis, ou Harnoncourt) en termes de processus pratique pour parvenir au « son ».

1.2 Notation et modernité

Avant d’aborder les problèmes spécifiques aux pratiques contemporaines de production de timbres, il me paraît important d’évoquer, à partir de références précises, l’histoire de la notation musicale dans le monde de l’art occidental. Le phénomène de l’écriture en général est très lié à l’essor de la modernité. Michel de Certeau parle, au sujet de l’acte d’écrire, « d’une pratique mythique « moderne » ». Par mythe, il entend ce qui regroupe symboliquement les pratiques hétérogènes d’une société. Pour lui, ce mythe moderne est basé sur la conception que le « « progrès » est de type scripturaire », et l’opposé de l’écriture, l’oralité est « ce qui ne travaille pas au progrès » (Certeau 1980, p. 234-35). Ce n’est donc pas par hasard si la notation musicale a pu jouer un rôle majeur dans le développement historique de la modernité artistique, notamment dans sa capacité à canaliser des pratiques et à contrôler la production sonore d’une manière tout à fait particulière. Le flottement qui persiste selon moi sur la question du timbre paraît lié aux problèmes de sa représentation sur d’autres supports qui se substituent à sa production directe.

Le système de notation de la musique que nous utilisons aujourd’hui a été développé au cours d’une très longue maturation en suivant l’histoire des représentations de l’art occidental, et qui correspond dans sa phase de stabilisation (XVIIIe siècle ?) à l’émergence du compositeur autonome vis–à-vis de l’exécution pratique des sons. L’activité du compositeur s’est de plus en plus spécialisée dans l’écriture de partitions s’adressant à un public non spécifique à travers des interprètes qui respectent ce qui est noté. La partition ou son équivalence, l’œuvre musicale, a besoin de se conformer à l’institution du concert, qui implique la présence d’interprètes spécifiquement formés et d’un public prêt à écouter dans le silence dans des espaces acoustiques appropriés. Le concept d’autonomie de l’art par rapport à tout aspect mondain ou social est directement le résultat de la canonisation de la partition comme l’objet qui incarne un opus et un auteur.

Bien que la datation du début de la modernité occidentale soit difficile à établir, on peut dire que ce système de notation convient bien aux prémices de la pensée moderne. Max Weber considère que le développement du système de notation joue un rôle très important dans l’évolution de la pensée occidentale :

Si l’on s’interroge sur les conditions spécifiques de l’évolution musicale de l’Occident, on doit y inclure avant tout autre l’invention de notre notation musicale moderne. (…) Une œuvre musicale moderne quelque peu compliquée ne saurait, sans les ressources de notre notation musicale, ni être produite ni être transmise ni être reproduite : sans cette notation, elle ne peut absolument pas exister en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, pas même comme possession interne de son créateur. (Weber 1998, p. 117-118)

Pour Weber, une des étapes décisives du développement du système de notation musicale se situe au XIIe siècle avec la notation mesurée, l’indication précise des durées. Ce développement est lié à l’apparition de pratiques polyphoniques dans lesquelles plusieurs voix chantent en même temps des lignes mélodiques indépendantes, créant ainsi la nécessité d’un contrôle harmonique à tous les points de rencontre durant le déroulement de la musique. Ce qui dicte cette nécessité de spécifier la temporalité des actions avec une grande précision, ce sont les hauteurs, puisque différentes mélodies ont a être synchronisées par rapport à l’articulation de points de rencontre sur des consonances et éventuellement l’application de règles particulières concernant le traitement des dissonances. Comme l’a noté Christopher Page dans un chapitre intitulé « Polyphony before 1400 », les pratiques d’exécution concernant ce type de musique se sont beaucoup préoccupées de la justesse des productions vocales simultanées, en créant une hiérarchie entre des consonances parfaites et imparfaites. Cela a créé les conditions d’une très grande stabilité dans la production vocale de chaque note, un contrôle absolu sur les inflexions sonores des chanteurs. La production du timbre dépendait alors en grande partie de l’intonation juste des consonances parfaites, et de la production moins précise des imparfaites :

Pendant toute cette période qui concerne ce chapitre, les compositeurs ont exploré les contrastes entre les consonances parfaites et imparfaites avec un enthousiasme infatigable ; le calme des quintes, des octaves et des douzièmes, et la beauté presque furieuse des consonances imparfaites qui pouvaient être augmentées (…) au point de devenir des dissonances dérangeantes – c’était ce qui constituait les matériaux bruts de la composition pour les musiciens de l’Ars Antiqua et de l’Ars Nova. Pour les interprètes, la fidélité à l’équilibre des intervalles constituait leur tâche primordiale, et depuis l’enfance leurs oreilles étaient formées pour identifier la subtilité des différences dans la production des hauteurs. (Page 1989, p. 80)

Pour le même auteur, l’utilisation d’un seul chanteur par partie d’une polyphonie permettait une extrême précision dans la focalisation de la hauteur, et tout écart à cette manière extrêmement précise de produire un son vocal était traité comme un simple ornement :

La même chose peut être dite du vibrato, une plus ou moins rapide fluctuation de la hauteur ; bien que le vibrato apparaît comme ayant été employé comme un ornement dans l’organum à deux voix de la tradition parisienne, il s’agit d’une imprécision voulue dans la justesse, et il est inconcevable de penser que les interprètes de l’époque médiévale aient pu envisager cela autrement que comme ornementation. (p. 84)

Déjà, à ce moment de l’histoire déterminé par Max Weber comme crucial pour le développement de la notation moderne, le domaine du compositeur est déterminé comme une préoccupation de l’organisation des hauteurs et de leurs inscriptions dans le temps. Le timbre est laissé au soin des pratiques des exécutants, eux-mêmes ayant mission de se concentrer sur une production claire, uniforme et précise des hauteurs appropriée à un contexte religieux. Pourtant, comme le note Weber, il n’y avait pas de séparation stricte entre la composition écrite et son interprétation, car l’improvisation sur un cantus firmus a été une pratique courante pendant une très longue période.

L’œuvre notée, identifiée à un auteur particulier, n’acquiert son statut définitif que lorsqu’il existe une stricte séparation entre la production créative et l’exécution, entre le compositeur et l’interprète. Cela ne semble pas être le cas avant la deuxième partie du XVIIIe siècle. Même alors, les interprètes avaient encore une connaissance de la signification des partitions contemporaines en termes de style, de phrasé et de qualité sonore. Ils avaient la capacité de déduire dans une pratique effective ce que la partition ne précisait pas. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que cette séparation entre le compositeur et l’interprète a pris une tournure plus significative, lorsque les concerts ont commencé à mélanger des œuvres de compositeurs morts avec ceux encore vivants, créant ainsi des écarts entre les pratiques courantes et les conditions historiques et technologiques de production, entre les traditions des interprètes et les innovations des compositeurs. Et ce n’est vraiment que vers la moitié du XXe siècle que cette séparation a pris une tournure définitive, au moment où la signification d’une partition donnée s’incarnait complètement dans celle-ci, chaque compositeur revendiquant sa propre technique ou même son propre langage, chaque partition se revendiquant par sa structure propre, comme séparée de toute autre.

Dans ces conditions l’œuvre musicale accède à un statut d’indépendance vis-à-vis de son auteur, elle existe dans le temps au-delà de la mort de celui-ci, elle est continuellement réinterprétée, à chaque fois qu’elle est jouée. En cela, l’œuvre-partition interpelle les compositeurs qui suivent à ne pas écrire la même chose, elle porte en soi l’interdiction du plagiat et la nécessité d’une évolution continuelle. Elle fonde aussi la logique de l’avant-garde, de l’innovation musicale en rupture avec la tradition, avec les inventions d’hier et les formes transmises des maîtres anciens.

Avec cette économie de moyens, ce système de notation ayant été élaboré selon un principe très proche de l’écriture alphabétique, a cette capacité admirable de permettre la possibilité de déchiffrer à vue les signes écrits et de les transformer de manière immédiate en sonorités appropriées par des musiciens ayant développé les automatismes nécessaires à cette traduction, tout en laissant ouverte au lecteur, comme le texte, la possibilité de l’interprétation. La distance qui existe entre la notation en relation avec les sonorités réelles permet l’expression d’une diversité de styles à travers l’utilisation d’un médium unique, universellement utilisé. Cette distance permet aux compositeurs et aux musicologues de réfléchir sur les pratiques, et ce faisant, de gagner une certaine indépendance vis-à-vis de la tradition.

D’une part, la notation occidentale se refuse à être une simple tablature, c’est-à-dire une série de signes déterminant des actions à faire sur l’instrument, car elle doit avoir la possibilité « structurelle » de représenter des éléments de syntaxes basés sur une combinatoire de hauteurs (basée sur des collections de hauteurs discrètes formant des gammes) et sur une découpe régulière du temps s’inscrivant dans des durées très précises. La notation par tablature ne permettrait pas de développer un système lisible unifié, commun à tous les musiciens quelles que soient les actions à faire sur un instrument ou avec la voix, ou avec n’importe quel outil qui pourrait être éventuellement développé à l’avenir pour produire des sons. C’est donc un système qui a l’ambition d’être universel et, comme l’écriture alphabétique, de rester neutre vis-à-vis des usages infinis qu’on peut en faire. Pourtant, comme dans le cas de la tablature, l’injonction à l’action dans un temps déterminé lorsque le signe apparaît à l’œil du musicien reste un élément essentiel du système : un signe correspond bien à une action.

D’autre part, on peut remarquer la correspondance exacte entre la manière avec laquelle les instruments à claviers de la musique occidentale sont agencés et l’organisation de l’espace sur la portée : touches blanches – notes naturelles ; touches noires – notes diésées ou bémolisées ; transposition de la disposition horizontale du clavier dans l’espace vertical de la partition, permettant l’automatisme de lecture-action du grave (vers la gauche du clavier – vers le bas de la portée) à l’aigu (vers la droite du clavier – vers le haut de la portée).

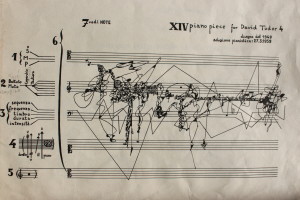

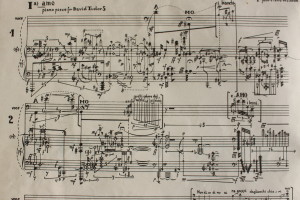

Ce système de notation ne représente pas, loin s’en faut, la réalité complexe des sonorités. Contrairement aux supports développés au XXe siècle d’enregistrement des sons qui les restituent dans leur globalité, servant ainsi de références indiscutables aux oreilles, la notation de la musique occidentale laisse une grande part à l’interprétation dans sa traduction en sonorités. Elle implique ainsi la présence parallèle de musiciens capables non seulement de déchiffrer les signes mais surtout de les traduire avec compétence en sonorités appropriées sur des instruments construits de façon à les produire correctement. Pourtant, cette notation est centrée sur la représentation des paramètres sonores qu’on est capable de mesurer de manière assez précises à la fois par des appareils de mesures (diapason, métronome par exemple) et par les oreilles exercées des participants : notamment les hauteurs et les durées. Dès qu’il s’agit de représenter de manière visuelle la totalité d’une sonorité donnée, on atteint rapidement les limites de lisibilité par l’accumulation de signes pour décrire un seul et même événement, l’accumulation de signes d’action pour produire une palette de sonorités, l’accumulation de textes explicatifs, ou l’adoption d’une écriture globalisante impossible à déchiffrer par des humains (la représentation de la trace de l’onde sonore par exemple).

Malgré la très grande précision de la notation musicale sur certains points essentiels, c’est bien cette manière imprécise qu’elle a de représenter les sons (et les actions) qui fait la force du système et assure sa pérennité malgré toutes les tentatives pour la faire évoluer ou pour la changer. Les aspects précis garantissent l’identification de l’œuvre chaque fois qu’elle est jouée, et l’imprécision laisse un espace de liberté d’interprétation qui détache l’œuvre de son auteur et permet sa survivance dans le temps historique grâce au renouvellement de son interprétation au fil des changements technologiques ou culturels.

1.3 Cartographie

Bruno Latour, dans son projet d’anthropologie des Modernes (Enquête sur les modes d’existence) a utilisé l’exemple pratique de la randonnée pédestre en montagne, précisément autour du mont Aiguille dans le Vercors, afin de poser la question de la Science dans son rapport à la raison, à l’irrationalité et à la matérialité des objets et des pratiques. Sa démonstration est centrée sur le jeu de deux éléments : la carte topographique représentant le mont Aiguille et le mont Aiguille lui-même. Entre ces deux éléments se place le randonneur et la réalisation de la randonnée. La stabilisation de la pratique du randonneur dépend de toute une série de médiations qui concernent le travail immense qui a mené à la confection de la carte topographique dans une temporalité historique spécifique et les nombreux repères sur le terrain (tracé des chemins, balises, cairns) issus d’une temporalité historique différente. Une autre médiation qui permet la randonnée concerne les objets utilisés pour la réaliser (chaussures, sac à dos, boussole, GPS…) et autres documents (guides touristiques, récits historiques…). Le mont Aiguille lui-même propose dans la persistance de son existence une durée d’une toute autre échelle et affirme par là son autonomie. Enfin, les circonstances atmosphériques dans lesquelles la randonnée se déroule viennent de manière dynamique rendre encore plus complexe les conditions de l’orientation du promeneur, dans une temporalité immédiate et changeante. Pour Latour, et c’est là le point essentiel de sa démonstration, le problème des « Modernes » concerne le fait qu’ils considèrent ces éléments épars comme formant une forme unique, notamment en pensant que l’équivalence de la carte et du mont se conforme à la structuration de la carte pour oublier les réalités du mont :

Mais voilà qui n’explique pas l’efficacité de ma carte, car le mont Aiguille, quant à lui, n’est toujours pas à deux dimensions, ne se replie toujours pas dans ma poche, ne semble toujours pas marqué par aucune courbe de niveau et d’ailleurs aujourd’hui qu’il disparaît dans les nuages, il n’a aucunement l’aspect du petit tas de gribouillis calibrés marqués en lettres noires et obliques de corps quinze « mont Aiguille » qui figure sur ma carte. Comment faire pour superposer la carte et le territoire ? Il suffit de faire comme si le mont Aiguille lui-même, en son fond, dans sa nature profonde, était lui aussi fait en formes géométriques. Alors là tout s’explique en effet d’un coup : la carte ressemble au territoire parce que le territoire est au fond déjà une carte ! (Latour 2012, p. 121)

Bruno Latour note le décalage chez les Modernes entre l’expérience et sa représentation. Chez eux, l’expérience ne peut être prise en compte que si elle est découpée en autant d’éléments capables d’être représentés ou rationalisés dans des faits indéniables. Mais la complexité globale de l’expérience, par la présence de médiations multiples dynamiquement interactives, reste réduite à peu de considération. Sous le nom de « sens commun », réputé simpliste, sinon carrément niais, l’expérience appartient au monde oral de la pré-modernité, fait de croyances, de superstitions et de pratiques implicites.

Peut-on alors comparer cette manière de penser avec ce qu’induit la notation musicale des Modernes ? Dans ce contexte aussi, les médiations et les spécificités temporelles multiples tendent à s’effacer au profit de mécanismes automatisés bien huilés. Une difficulté toutefois se présente pour que la comparaison avec l’existence du mont Aiguille et ses chemins soit pertinente. Il est aisé de considérer que la partition musicale joue exactement le même rôle que la carte topographique, dans sa représentation formalisée autour de quelques concepts essentiels et non pas de la réalité physique une et entière. L’équivalent de la fixité massive du mont Aiguille est plus difficile à établir dans le contexte musical. On serait plutôt en présence d’une plus grande diversité de médiations dynamiques parmi lesquelles l’instrument de musique serait l’élément le plus stable, mais où l’élément essentiel du « paysage », le son s’échappant dans l’espace est de nature évanescente et changeante.

Il est difficile d’envisager que le fondement de la musique, « dans sa nature profonde », correspondrait à une représentation sur le papier, car la partition n’est rien sans sa transformation en sonorités qui viennent frapper les oreilles des auditeurs. Seuls les sons comptent et l’œuvre n’existe pas si on ne l’entend pas sonner. Pourtant, la notation musicale, lorsqu’elle passe du statut de simple documentation (aide-mémoire) à celui de prescription principale d’actions à réaliser, devient l’incarnation de la réalité de l’œuvre en dehors de l’expérience de ses sonorités.

La partition est déposée pour garantir le droit d’auteur, elle permet l’accès à la pensée et aux structures musicales des compositeurs absents, qu’ils soient morts ou éloignés, elle est la preuve de l’existence autonome de l’œuvre dans l’histoire, malgré les diverses interprétations qu’elle peut susciter. Surtout la notation qui prescrit des actions, des formules syntaxiques et des formes dicte la nature de toutes les médiations. Ce qui est noté de manière précise, le contour des hauteurs et leur distribution dans le temps compte comme base incontournable de la perception et dicte ainsi progressivement des modes de perception des sons impossibles à contourner. Les concepts de « mélodie », d’« harmonie », de « polyphonie » (etc.) – tous centrés sur l’agencement de hauteurs dans le temps (synchronique ou diachronique) – deviennent, dans des formes de complexité spécifiques à ce que permet la notation, les piliers des rapports signes/sons pour les usagers.

La mise en mélodie conforme à ce que la notation prescrit, l’adoption du système d’intonation tempérée, le contrôle des transitoires et des inflexions particulières, l’harmonisation selon des règles établies et la réorchestration avec des instruments standardisés, constituent la forme technique d’une récupération socio-centrée, conforme aux représentations colonialistes appuyées sur les idées de progrès civilisationnel, des musiques traditionnelles du monde par l’occident, savant autant que commercial. La notation occidentale et les pratiques qui l’accompagnent, imposent au monde entier une manière particulière de percevoir les successions et agrégats de sonorités. Le phénomène de réification de la musique commerciale reprochée par les tenants de la musique savante européenne est ainsi directement lié au système de notation que ces derniers ont mis en place.

La musique issue de la notation articule en effet chez l’auditeur des logiques, par rapport à des successions sonores déjà connues, de prédiction des évènements à venir et de leur accomplissement. L’auditeur, par rapport à ce qu’il a déjà assimilé par l’écoute répétée de musiques particulières, est capable de prévoir à partir d’une formule reconnaissable la suite de la narration musicale, l’œuvre du compositeur propose une suite particulière qui répond plus ou moins à cette attente dans une dialectique entre conformité à la normalité et divergence plus ou moins affirmée à ces normes. La musique sans surprise, conforme à l’attente des auditeurs, sera ennuyeuse ; celle qui n’est constituée que par des surprises, divergentes par rapport aux oreilles des auditeurs, ne pourra faire sens pour eux, sauf après de nombreuses écoutes (voir Leonard B. Meyer 1956). On objectera sans doute que la structuration en succession de hauteurs (le mélodique) se retrouve dans bien des traditions musicales et n’est pas spécifique aux musiques écrites du monde occidental. Mais la force du système, c’est la possibilité d’agencer les hauteurs dans des configurations plus ou moins complexes et qui par la liberté accordée à celui qui est face à sa page blanche, de les agencer « à sa manière » (voir Michel de Certeau 1980). L’importance donnée au contenu narratif et la possibilité de réaliser la pré-planification des structures créent une relation quasi-automatique entre la musique notée sur papier et l’élaboration syntactique de quasi-langages. La rationalité qui fait partie intègre du système de notation occidental, avec sa tendance à mettre les enjeux du côté des narrations syntactiques et de la structuration imaginative, et qui produit l’avènement des notions d’œuvre autonome, différente de toutes les autres, du style personnel que le compositeur doit acquérir pour se distinguer des autres, de la succession des « langages » et des époques historiques, tout cela constitue l’essentiel de ce qui est considéré comme moderne.

1.4 Syntaxe ou sonorité

Dès que le timbre dans sa manifestation instable et quelque peu sauvage affirme son existence, grâce notamment à des progrès techniques ou par les avancées de la science, les musiciens issus de la pensée moderne pensent qu’il y a danger et veulent développer des méthodes pour le contrôler. Face à la possibilité de stocker n’importe quel son par l’enregistrement électro-acoustique, face à la possibilité de synthétiser les sons par des moyens informatiques ou électroniques, face au développement extraordinaire depuis une cinquantaine d’années des recherches sur l’acoustique et la psycho-acoustique, il convient d’inventer des solfèges ou des modes d’accès équivalents au pouvoir structurant de la notation sur partition. En particulier, la traduction du timbre en mensuration des hauteurs qui le compose (analyse du spectre) devient la méthode principale pour continuer à affirmer la suprématie de la structuration rationnelle centrée sur les hauteurs. L’idée de grammaire, de langage, de succession d’évènements faisant sens, dans une relation entre fond et forme, restent des représentations dominantes dans la pensée de la musique contemporaine, même lorsque la sonorité en tant que telle devient un objet au centre des préoccupations des structures compositionnelles.

Dans le cas d’une musique basée sur la complexité syntaxique, l’accent est mis sur l’unité de relation entre des éléments discrets qui se succèdent pour former un discours musical signifiant, les aspects instables du timbre doivent être mis entre parenthèses au profit de cette unité. Dans le cas d’une musique prenant en compte l’instabilité complexe du timbre, les éléments syntaxiques doivent au contraire être réduits à des choses très simples. Plus l’accent est mis sur une syntaxe, moins le timbre doit venir gêner la perception du discours ; plus l’accent est mis sur la sonorité, moins la syntaxe doit venir s’imposer comme principe directeur ; bien sûr, on peut penser que toute musique se situera entre ces deux pôles. On retrouve là les éléments de la querelle entre Rousseau et Rameau au sujet du mélodique et de l’harmonique, sauf que la mélodie est pour Rousseau du côté de la simple nature et que l’harmonie chez Rameau est un moyen de développer un langage (une grammaire) d’affects. Dans les musiques basées sur le principe de cycle, une même succession syntaxique se répétant indéfiniment, l’intérêt de l’oreille se déplace vers des éléments qui vont dans le sens de la complexité du timbre, ornementations, inflexions différentes, manières différentes de dire la même chose, tournures instrumentales ou vocales. Dans les musiques basées sur des phrases et une évolution constante des éléments, l’oreille fonctionne sur le plaisir du parcours : où va-t-on nous mener ? L’oreille anticipe la suite des évènements et la compréhension du discours va dépendre du fait que cette anticipation soit en partie réalisée et en partie déniée dans des éléments de surprise qui rendent vivant le propos.

Prenons un exemple : le carillon d’une église, qui dans les temps anciens servait de moyen important de communication d’informations et qui continue de le faire quelque peu aujourd’hui. Lorsque le carillon sonne « à toute volée », l’oreille ne se préoccupe pas de la succession des hauteurs dans le temps, elle entend un objet sonore qui fait « carillon » : « Tiens, des cloches ! ». Lorsque sonne le glas, la périodicité lente d’une seule cloche grave ne frappe l’oreille que pour quelques secondes : « Tiens, le glas ! ». Puis l’oreille peut entendre la cloche en tant que telle puisque le niveau syntaxique reste indifférencié « Tiens, quelle cloche admirable ! ». Lorsque le carillon se met à jouer une mélodie connue ou structurée de manière familière, l’oreille est attirée vers la reconnaissance de cette mélodie, la sonorité des cloches ne devenant que le support secondaire de cette mélodie : « Tiens, je connais cet air ! ».

Makis Solomos, à la fin de son ouvrage De la musique au son, note cette polarisation de la perception entre timbre et syntaxe :

Deux moments de notre histoire, qui en représentent les pôles opposés en attestent. Le premier se centre sur le son pour mettre en valeur l’écoute. Le son y est souvent matière, nature et il s’agit de lui permettre de se déployer librement afin que nous (re)découvrions cette faculté que la musique a tendance à délaisser : apprendre à écouter, à analyser les détails infimes d’un son, voilà l’un des aboutissements de ce recentrement sur le son. Quant à l’autre aboutissement, il réside dans le moment où l’on parle de son pour désigner des entités construites, fabriquées selon un projet compositionnel : l’œuvre musicale, dans sa totalité – du micro- au macrotemps – y est totalement articulée. Qu’y a-t-il de plus propre à l’art (des sons) que d’un côté, l’écoute et, de l’autre, l’articulation ? (Solomos 2013, p. 495)

Pour être comprise, cette citation doit être reliée à deux questions que soulève Makis Solomos : premièrement, la présentation d’un catalogue de sons pur et simple pourrait signaler une dégradation complète de la notion d’art pour le réduire à une pratique quotidienne dépourvue d’enjeux réels, incapable d’exprimer des valeurs esthétiques et d’élever la production créative au-dessus de l’ordinaire. Deuxièmement, la fixation des sons par l’enregistrement crée la possibilité d’une réification du son et sa réduction à un objet marchand, phénomène déjà noté par Adorno dans sa dénonciation du « caractère fétichiste » de la musique lorsqu’elle est fixée par les moyens des technologies de la reproduction. Nous reviendrons sur ces questions dans la section suivante.

Il faut reconnaître que cette rationalisation de la perception en deux axes distincts (grammaire de succession de hauteurs, affirmation de la sonorité) atteint pourtant très vite ses limites. Le timbre n’est pas un élément brut, en-soi, il dépend d’une part du contexte dans lequel il s’inscrit et, d’autre part, d’éléments syntaxiques – articulations, rythmes, figures, motifs, accentuations, modulations, nuances – pour être perçu comme sonorité en comparaison avec d’autres. Ces deux conditions de perception déterminent le fait que, de toute manière, les sonorités sont toujours comparées à d’autres. La syntaxe des successions de hauteurs, devient sonorité brute, dès que l’oreille n’est plus capable de suivre les éléments du discours, pour les anticiper. Ainsi, l’utilisation de séries dodécaphoniques, organisant pour chaque instance une certaine relation particulière entre les hauteurs, sera perçue comme timbre général (on pourra dire alors « grisaille » de timbre !) jusqu’au moment où l’oreille aura pu par la répétition s’adapter aux conditions de la nouvelle syntaxe. Impossible dans ces conditions de se reposer sur une logique unique des rapports entre hauteurs et globalité du timbre dans leurs inscriptions dans le temps. Il n’en reste pas moins que d’une façon générale, le phénomène de perception tend soit à se concentrer vers les successions d’éléments ayant une ressemblance de timbre, soit vers des sonorités qui se différencient (Klangfarbenmelodie).

1.5 Le concept de la « note »

Ce qui est noté, les contours de hauteurs et leur distribution dans le temps, compte comme base incontournable de la perception et dicte des modes de perception très difficiles à modifier. L’organisation de l’espace de la carte d’état-major, la sinuosité des chemins, des cours d’eau, des lignes, des limites ou frontières (de ce qui se développe dans l’espace topographique) et des courbes de niveaux imposent chez les usagers une rationalité particulière de l’espace qui les entoure. Le reste demeure secondaire par son caractère anecdotique : des signes décrivant des points remarquables, monuments, sources, maisons, etc. ; des couleurs pour caractériser les routes, la végétation, les eaux stagnantes ou non, etc. ; des textes servant à nommer les lieux. Ces signes secondaires représentent des éléments qui peuvent changer dans un temps relativement court (ils peuvent disparaître et de nouveaux éléments peuvent apparaître) alors que l’espace représenté par la carte reste immuable. On retrouve là ce qui correspond dans la partition aux accentuations, nuances, indications instrumentales et textes subjectifs, ils restent imprécis par rapport à l’espace immuable de la carte des hauteurs et des durées.

Le concept de note correspond-t-il à une réalité des perceptions acoustiques en tant qu’unité première de toute musique ? Cela paraît à première vue un fait établi sans aucun doute possible. La perception de l’oreille humaine s’attache à des successions de petites unités de durées qui n’excèdent pas la capacité du souffle, et qui sont assez longues pour que soit perçu un minimum de substance sonore. Cette durée minimum de la note correspond la plupart du temps à la possibilité de percevoir une hauteur. Mais la note notée sur du papier n’a-t-elle pas acquis une autonomie dans la séparation du signe par rapport à ce qui est représenté ? La note écrite de la musique savante occidentale, pour être notationnelle, comme l’exige Nelson Goodman (2005), et avoir ainsi le droit de représenter l’œuvre dans le temps historique, doit avoir obligatoirement une certaine stabilité, un caractère non ambigu. Chaque fois que la note est répétée, elle doit correspondre à la même sonorité. Elle doit pouvoir se distinguer des autres notes selon des principes de clarté et de stabilité. Dans cette tradition, son rôle principal est de représenter une hauteur précise fixée, qui détermine dans la pratique la notion exacte de justesse, de plus en plus contrôlée par des appareils scientifiques. La valeur du faux et du juste ne souffre pas alors de milieu ou de relativité, même si dans la réalité le relativisme est souvent une occurrence inévitable.

Le concept de la note écrite sur partition semble convenir à merveille aux instruments à clavier qui sont devenus le modèle instrumental dominant des pratiques musicales dans l’occident artistique. Ce qui compte c’est l’indication du déclenchement de la note, et ce qui suit cette attaque reste non spécifié comme résonance. L’idéal des instruments à clavier, c’est qu’ils puissent offrir une sonorité homogène sur toute l’étendue de leur gamme de hauteurs, sur plusieurs octaves. On retrouve cet idéal dans l’utilisation des autres instruments : ceux qui ont la capacité de soutenir le son après l’attaque (les cordes, les vents) vont plutôt être utilisés dans le sens d’une homogénéité à la fois dans les tessitures et dans la stabilisation standardisée de leur enveloppe. Si des modifications peuvent être apportées dans le cours du soutien sonore après l’attaque, il s’agit d’une façon générale d’évolutions linéaires ou régulières (crescendo, decrescendo, vibrato peu exagéré et régulier, legato entre les notes). Les compositeurs qui depuis les années 1950 ont tenté de sortir de cet idéal en s’intéressant à ce qui se passe à l’intérieur même d’une note ont été obligés de recourir à des moyens de représentation qui entraient avec difficulté dans le système de notation centré sur la note. La conception tacite de la note chez les musiciens qui sont formés à sa lecture et à sa réalisation instantanée, c’est que la note n’existe que dans une représentation d’une sonorité figée, qui au delà de ses spécifications de hauteur, de durée et d’intensité, n’évolue pas dans le temps de sa réalisation.

La note devient l’objet sacré auquel les apprentis musiciens doivent, dès la première minute de musique, absolument se confronter. Que la note n’ait alors aucun sens par rapport aux autres notes semble être d’une importance très secondaire au fait de la reconnaître à vue et à l’oreille, de la produire en chantant ou en la jouant sur un instrument, de manière individuelle (note par note) ou dans les formules types des exercices « de base », musiques embryonnaires mais pas encore pleinement constituées.

C’est cette situation — fortement amplifiée — de stagnation et d’inertie que dénonce le sociologue Howard Becker. Les institutions de la musique « classique » occidentale imposent à tous un « packaging » dont il est fort difficile de se défaire, ou même de le faire évoluer :

Bref, la façon de faire de la musique est ce que les sociologues de la science ont fini par nommer, de façon peut-être assez peu originale, un « lot » (package). Chaque élément du lot présuppose l’existence de tous les autres. Ils sont tous reliés, de telle sorte que lorsqu’on en choisit un, il est extrêmement aisé de prendre tout ce qui vient avec, et extrêmement difficile de procéder à la moindre substitution. C’est le lot qui exerce son hégémonie et qui contient la force d’inertie, si tant est qu’on puisse attribuer cette qualité à une pareille création conceptuelle. (…) Ce lot qu’est la musique de concert inclut un ensemble d’organismes de formation. Les écoles de musique professionnelles produisent des musiciens qui peuvent satisfaire à toutes les exigences des autres composantes du lot : études rapides avec une virtuosité permettant de s’adapter à toute une palette de chefs d’orchestre. (Becker 1999, p. 64-66)

Dans ces conditions, les musiciens – et ils sont très nombreux – qui pour une raison ou pour une autre ne travaillent pas à l’intérieur du système ou du « lot » (musiques non basées sur le système de notation occidental, accords différents des instruments, organisation sociale de la musique différente, rapports hybrides avec d’autres arts…) ont de grandes difficultés de par le monde à s’intégrer dans les institutions d’enseignement. Soit ils acceptent des règles qui vont profondément modifier les conditions mêmes de la pratique de leur art, soit ils préfèreront rester en dehors des institutions (ou en créant leurs propres institutions séparées) dans la marge de la société musicale officielle. La rencontre effective et réciproque des pratiques qui différencient leur production de timbre par des dispositifs, des procédures, des relations, des lutheries, des manières de transmettre différentes n’est que trop rare dans notre société pourtant réputée pour la diffusion électronique infinie de musiques historiques et géographiques différentes.

1.6 Détour par les technologies électroniques

Existe-t-il un danger, dans le cadre des technologies électroniques liées au son, d’une manipulation des individus par le truchement d’une industrie culturelle très puissante à l’échelle mondiale ? C’est une question souvent soulevée dans les milieux de l’art contemporain. Qu’en est-il ? Deux éléments semblent entrer principalement dans le jeu des controverses actuelles. D’une part la capacité de reproduire à l’identique les sonorités stockées dans les mémoires tend à figer le timbre dans des objets stéréotypés. D’autre part les sonorités stockées peuvent être aisément piratées pour être réutilisées dans des contextes complètement différents de ceux liés aux intentions exprimées lors de leurs productions initiales.

Adorno – qui a énergiquement défendu l’écoute structurelle, celle qui est capable de mettre en relation le détail de la production sonore, la grammaire locale, avec la forme entière de l’œuvre, le discours musical global – s’est attaqué à la tendance des techniques de reproduction sonore à réifier les figures musicales. Dans un article très prospectif pour son époque (1934), « Die Form der Schallplatte » (La forme du disque) (Adorno 1984, p. 530-534), Adorno traite de cet objet capable de produire le son – le disque – de porter en son sein le déroulement de n’importe quelle succession sonore dans les timbres mêmes des instruments ou voix d’origine. Pour la première fois, les sons sont susceptibles d’être incarnés dans un objet qu’on peut emporter et écouter dans le quotidien de son chez-soi. La musique, art temporel évanescent, se solidifie dans la cire des sillons mêmes de cette surface « plate » pas beaucoup plus grande qu’un livre. Pour Adorno, le disque ne révèle rien de beaucoup plus que l’aspect énigmatique de ces sillons menant au néant du centre formé par l’étiquette ronde du titre : « Des lignes courbes le parcourent, une écriture finement ondulée tout à fait illisible » (idem). Cette écriture est bien différente de celle qui permet aux musiciens de faire de la musique. La notion d’écriture n’est ici pas évidente dans la mesure où s’il n’y a pas de lisibilité elle ne servirait à rien. Peter Szendy, citant le même texte d’Adorno souligne que « les sillons du disque ne rendent plus raison (comme le fait la notation solfégique) de ce que l’on entend » (Szendy 2001, p. 100). Pour lui, en tant que langage-machine, il s’agit d’une « écriture trop idiomatique – c’est-à-dire, selon l’étymologie, trop idiote » (idem). Pourtant, s’inspirant de la pratique des DJs, Szendy propose la notion de « l’écoute au bout des doigts » (p. 164). Mais cette pratique ne constitue pas pour autant une « lecture », parce qu’elle est gouvernée par les oreilles et non les yeux, « c’est une opération auriculaire ». Si les sillons du disque ne sont ni écriture, ni lecture, ils n’en impliquent pas moins de nouvelles pratiques qui modifient considérablement les conditions de la perception auditive. Et par extension les conditions de la production musicale. Il faut rappeler ici que plus on essaie de représenter le timbre dans toute sa complexité, plus on sera obligé de remplir la partition de signes au point de la rendre de moins en moins lisible. La représentation de l’onde sonore, que Adorno appelle écriture dans le contexte du disque, est l’ultime représentation du timbre dans son exactitude la plus complète possible.

Notons au passage, que l’idéal de l’écoute musicale dans les institutions d’enseignement de la musique reste, dans le cursus classique, très centré sur la perception d’objets dont la reconnaissance des hauteurs et durées prime fortement sur celle de la couleur sonore, limitée elle à la reconnaissance des instruments ou du style des œuvres. Pour que l’exercice scolaire ne soit pas trop difficile, les sons doivent perdre beaucoup de leur complexité. S’agit-il ici d’une nécessité éducative ou d’une manipulation des oreilles ?

Pour revenir aux propos d’Adorno, la sonorité, dans son incarnation dans les sillons du disque, devient écriture en tant que telle :

Qui a reconnu la contrainte toujours grandissante qu’exercent depuis les cinquante dernières années la notation et l’aspect graphique de la page musicale sur les compositeurs (l’expression péjorative « musique de papier » la dénonce énergiquement), ne s’étonnera pas de voir se produire un jour une transformation telle que la musique, autrefois déterminée par l’écriture, devienne soudainement elle-même écriture : au prix de son immédiateté, mais avec l’espoir que fixée de la sorte elle sera lisible en tant que « dernier langage de l’humanité entière après la construction de la Tour », un langage dont les énoncés à la fois précis et énigmatiques habitent chaque « phrase ». Si les notes autrefois en étaient encore les signes, ce langage en utilisant les circonvolutions de l’aiguille se rapproche de façon décisive de son véritable caractère d’écriture. De façon décisive parce que, en s’abandonnant à sa nature de signe, cette écriture est identifiable en tant que langage authentique : liée indissociablement à la sonorité propre à ce sillon et à nul autre. (Adorno 1984, p. 279-280)

Adorno s’inspire ici d’un passage de L’origine du drame tragique allemand de Walter Benjamin se posant des questions sur les rapports de la musique au langage. Benjamin, lui-même, s’inspire dans ce passage des travaux de Johann Wilhelm Ritter, un physicien et chimiste allemand (1776-1810) ayant fait des expériences sur les figures de Chladni, produites par la répartition du sable sur des membranes ou plaques en vibration. Pour Ritter, ces figures créent la possibilité d’envisager une forme d’écriture directement liée au son et inséparable de sa manifestation : « Chaque figure sonore est une figure électrique, et chaque figure électrique est une figure sonore » (Ritter, cité dans Benjamin 2009, p. 214). Pour Walter Benjamin, la « divination » de Ritter ouvre la voie à une série de questions (sans réponses) : un rapprochement serait possible entre l’oralité et l’écriture, la musique pourrait être vue comme une écriture archaïque (après Babel) antithétique au langage signifiant, et le langage écrit se serait alors développé à partir de la musique plutôt qu’à partir des sonorités de la parole.

Adorno reprend cette idée d’une écriture archaïque équivalente à la musique elle-même pour décrire l’écriture des sillons du disque comme capable de garder en mémoire le jeu éphémère des sons, mais non pas comme un support capable de générer de lui-même des œuvres spécialement conçues pour lui. Il ne peut anticiper en 1934 sur les développements des musiques électroacoustiques sur bande et bien sûr encore moins sur la numérisation et la dématérialisation des technologies sonores. Pour lui, aller au-delà de la préservation de ce qui est joué de manière vivante au concert, serait tomber dans ce qu’il va dénoncer dans un article qui va suivre : la fétichisation des sons dans des objets marchands et leurs contrôles par l’industrie culturelle (Adorno 1988, p. 138-167). Il n’envisage pas non plus que ce nouveau type de support puisse être un outil remarquable pour les musiques de traditions orales, et notamment pour le jazz (déjà beaucoup influencé par les formes écrites sur du papier) qui va pouvoir se développer de manière singulière selon les mêmes contours que les musiques européennes d’avant-garde (voir à ce sujet les travaux de George Lewis 2004a, 2004b, 2008, notamment ceux qui retracent l’histoire de l’A.A.C.M. de Chicago).

Qu’implique en effet pour le jazz, une pratique qui mélange oralité et écriture, la référence majeure de l’enregistrement sur disque, parallèlement à une représentation sur partition volontairement peu précise (grilles et pratiques d’interprétation des signes à partir d’une tradition) ? Comment s’inscrit dans ce type de pratique le principe de l’imitation et par là, en conséquence, de l’expression de différenciations et de divergences dans les sonorités ? Il n’est pas tout à fait dans mes compétences de répondre à ces questions. Il me semble pourtant que l’enregistrement des sons comme support à une pratique implique, en faisant abstraction d’autres éléments tels que la transmission d’une tradition et les gestes visuels, dans le cas de l’imitation, l’impossibilité d’y parvenir complètement. L’écriture sur partition par sa précision sur des paramètres particuliers, peut être précisément mesurée en terme de réalisation réussie ou non des signes dans le domaine sonore, laissant par ailleurs une marge de liberté dans l’interprétation. Le rôle d’assignation à faire des actions spécifiques de la notation, et non pas seulement d’être un moyen de consignation d’évènements, n’est viable que s’il existe des contrôles débouchant sur une évaluation. La globalité de l’objet sonore enregistré, tout en restant un modèle fort pour une pratique donnée, ne permet pas d’accéder par ce seul support à l’authenticité du modèle, ce qui constitue un avantage pour ceux qui considèrent que la répétition imitative des sons, par son académisme, est contraire à l’idéal de créativité. Seul l’échantillonnage électronique permet la répétition exacte et immuable, avec une tendance à réifier la tradition, et par là en quelque sorte à la tuer. Pourtant, pour Derek Bailey, le jazz des années 1980 souffre beaucoup, grâce à la combinaison de plusieurs supports (enregistrements, Real Book, enseignements, méthodes, contacts directs avec des maîtres, etc.), de n’être plus qu’une imitation servile, jusque dans les figures mélodico-harmoniques de l’improvisation, de ce qui avait été dans l’histoire une émancipation politique et artistique des formes traditionnelles (Bailey 1999). Cette importante parenthèse permet de continuer le fil de la pensée.

Cette conception formulée par Adorno de l’écriture totale et illisible de la reproduction de l’onde sonore par des supports analogiques (qui a pris un essor particulier par la suite dans le numérique) a-t-elle vraiment été reprise par la suite par les théoriciens et historiens de la musique, en vue d’une réflexion qui irait au-delà du caractère tautologique de cette observation ? C’est-à-dire a-t-on vraiment posé le problème en termes de ce que les technologies impliquent par rapport aux pratiques musicales et non pas exclusivement par rapport au progrès de la science ? Deux pistes me paraissent importantes à explorer liées au caractère à la fois hyper-oral et hyper-écrit des sociétés contemporaines :

- Le caractère total de l’écriture de l’onde sonore empêche son utilisation par une seule personne. Pour « écrire » l’onde sonore, il faudrait tout écrire. C’est très différent de la notation musicale, qui est facile à manipuler parce qu’elle ne représente qu’une partie spécialisée du son. Mais personne ne peut « tout » écrire seul, il faut être plusieurs pour le faire.

- L’écriture de la totalité de l’onde sonore doit réunir plusieurs personnes provenant de différents champs de spécialisation, cela ne peut être confiné à des musiciens dont le rôle social est déjà fixé. Cela ouvre le champ de la collaboration multidisciplinaire.

- Le caractère illisible de cette écriture énigmatique la rend inapte à contrôler ce que vont faire les interprètes, ni ce que les auditeurs vont percevoir. Etant sonorité et visualité en simultané, elle est source d’une multiplicité de perceptions possibles et donc d’interprétations.

L’écriture totale de l’onde, et donc du son, du timbre, hésite fortement entre être presque orale dans son immédiateté et de ne l’être pas tout à fait car elle est complètement fixée. Elle hésite entre d’une part cette forme assez étrange d’oralité et d’autre part une forme glorifiant l’écriture visuelle réifiée dans des objets transportables qui peuvent se répéter autant de fois qu’on le désire. Le visuel qui déjà dominait la pratique de la musique à travers les partitions, gagne définitivement sa bataille avec la mise en mémoire électronique des traditions, interdisant ainsi leur répétition, assurant leur muséification définitive ; le visuel permet une approche scientifique de l’acoustique et de la psycho-acoustique, achevant ainsi le lent processus occidental vers une certaine rationalité ; et il sécularise le timbre dans une pléthore de stéréotypes. Mais le visuel en gagnant, perd aussi sa bataille au profit de la mise en avant du monde irrationnel du sonore dans l’exposition totale de toutes ses particules, dans l’explosion phénoménale de sa très grande complexité (François 1992).

Pour prendre au sérieux la notion que, comme le dit Adorno, la musique se matérialise en écriture dans l’objet du disque décrivant l’onde sonore, deux phénomènes simultanés doivent être pris en compte. Premièrement, les sonorités enregistrées sont à prendre ou à laisser, elles ne laissent aucun espace ni du côté de l’écriture, ni du côté du son qui permettrait une approche traditionnelle de l’interprétation (une herméneutique) ; la réalité sonore de cette écriture ne peut pas donner lieu à une spéculation sur ce qu’elle pourrait vouloir dire, elle ne peut pas être niée : ainsi en est l’objet. Mais, deuxièmement, cette écriture reste entachée de cette malédiction de la « différance » (temporelle et référentielle) et de la représentation mimétique : elle n’accède pas à l’exactitude vivante du modèle qu’elle enregistre, aussi haute que puisse être la fidélité, il y a toujours un reste qui ne peut être pris en compte. L’onde sonore enregistrée dans les mémoires électroniques reste toujours une simplification (très relative évidemment) de la réalité des timbres.

En 1988, j’ai tenté de définir le « timbre du déclenchement » : il s’agit des sons qui peuvent être extraits des mémoires électroniques dans le format d’une répétition immuable d’une onde sonore donnée (notamment dans le cas de l’échantillonnage) :

Le timbre du déclenchement implique qu’un exécutant pousse un bouton, et une machine produit pour lui, à sa place, la sonorité d’une manière automatique et immuablement figée. L’exécutant ne peut plus influencer la qualité du son après l’avoir déclenché. (François, 1987-88, p. 205-208).

En tentant de ne pas se laisser aller à des considérations morales ou de préférences esthétiques, on peut envisager plusieurs niveaux liés à la perception des timbres fixés dans des mémoires et qui peuvent se répéter de manière exacte :

- En premier lieu, il faut considérer les sons stockés dans des mémoires électroniques qui sont utilisés comme signaux de la vie quotidienne, très souvent dans des structures très répétitives : les camions qui reculent, les cloches d’église, les signaux dans les gare qui annoncent qu’une annonce va être délivrée, les sonneries de téléphone, etc. Ils jouent parfaitement leurs rôles de signaler aux oreilles quelque chose, mais leur répétition constante peut devenir assez rapidement désagréable, voire insupportable. Lorsqu’ils sont maintenus sur une longue période de temps, nous avons tendance à les effacer de notre attention. Les voix (GPS, gares, répondeurs de téléphone, etc.) préenregistrées peuvent être d’une sensualité très aguichante, il n’en reste pas moins que leur répétition exacte devient très vite artificielle, puis lassante, puis énervante, puis comique, puis insupportable.

- Les sons électroniques qui, dans une musique donnée, se répètent immuablement dans leurs enveloppes chaque fois qu’ils sont convoqués par la pression sur une touche, un bouton, une commande ou autres moyens de les déclencher (pianos électroniques, synthétiseurs, boîtes à rythme, échantillons dans des mémoires d’ordinateur, etc.). En général, on classifie ce type de situation sous le nom d’échantillonnage. Ces sons sont le plus souvent utilisés dans des configurations qui reproduisent le concept d’un instrument de musique basé sur une gamme de hauteurs ou d’objets sonores discrets.

- Des œuvres musicales ou des séquences sonores complexes fixées sur des supports électroniques (enregistrements de musique vivante). Il s’agit surtout de pouvoir faire référence de manière assez exacte à des évènements particuliers du passé : le caractère suranné de ces événement datés permet à la fois de retrouver l’atmosphère d’une époque, mais exige aussi que le temps présent se différencie (même de façon minime) au passé, phénomène qu’on avait déjà par rapport aux partitions, mais qui va dans ce cas s’appliquer aux timbres. La succession assez rapide de modes ou d’interprétations différentes est la condition d’existence de cette mise en mémoire de ces moments vécus au départ comme une expérience, et qui deviennent à l’enregistrement un objet qui peut être échangé, vendu, ou ignoré par le grand nombre.

- Des œuvres musicales composées spécifiquement pour n’exister que sur les supports électroniques (compositions électroacoustiques, art numérique), qui peuvent exister en conjonction avec d’autres domaines artistiques (vidéos, films, installations, danse, etc.), ou bien des enregistrements de musique vivante en vue de produire un objet artistique spécifique au support (l’art du studio d’enregistrement) (voir Ribac 2005).

L’appréhension de toutes ces situations par des auditeurs va énormément varier selon les contextes : il est difficile de déterminer les cas où la fixité des timbres crée la lassitude des oreilles, ou bien les cas où les oreilles sont manipulées ou déformées par l’environnement de ces sonorité au point d’être aliénées ou dépendantes. On y reviendra ci-dessous.

Le fait que le son soit déclenché par une action et qu’il se poursuivre ensuite sans intervention humaine n’est pas limité aux mémoires électroniques. Plusieurs situations graduées peuvent être envisagées. Dans le cas du carillon décrit ci-dessus, on peut distinguer quatre possibilités :

- Le battant de la cloche est actionné directement par une personne (comme dans le cas du percussionniste), c’est une solution trop coûteuse et acoustiquement difficile pour les oreilles de celle qui actionne le battant. Mais elle garantit un contrôle sur chaque impact pris séparément et va par là influencer le comportement de l’enveloppe de la cloche. Elle permet en outre d’envisager une diversification du battant dans ses dimensions et sa matière. La place d’impact sur la cloche peut aussi être variée.

- La cloche est actionnée par une corde, permettant à la personne qui la manipule de se placer au rez-de-chaussée, loin de la puissance acoustique de la cloche. Le contrôle sur le son est moins subtil, mais garantit encore que chaque coup de cloche n’est pas la répétition exacte du précédent.

- Le battant est actionné par un mécanisme qui se déclenche automatiquement sans l’aide d’une personne. Celui ou celle qui manipule la cloche en est réduit à régler correctement le mécanisme. Les coups du battant sont tous identiques, mais restent identifiés comme matière acoustique provenant d’une cloche réelle.

- La cloche et le battant n’existent plus, ils sont remplacés par un échantillonnage électronique amplifié et envoyé dans un haut-parleur. Chaque coup est absolument identique et l’oreille, par cette répétition, identifie facilement qu’on a affaire à une cloche virtuelle.

Dans cette graduation allant du réel au virtuel et du contrôle sur la production sonore au son complètement préfabriqué, on reproduit là l’histoire d’une domestication progressive du timbre en vue de le neutraliser. Entre en compte dans cette histoire la question de la séparation des rôles entre individus, celle des fonctions spécialisées assumées par chacun et celle des rapports entre la matière et ceux qui la font sonner. Dans le premier cas le praticien est le constructeur de la sonorité à partir d’une matière donnée (la cloche construite par une autre personne spécialisée). Dans le deuxième cas la technique de production doit être plus raffinée à cause de la distance entre l’objet et son déclenchement, afin de pallier la perte de contrôle par rapport à la production directe. Dans le troisième cas une standardisation du battant et de la place d’impact est nécessaire, le timbre est maîtrisé ; cette configuration permet à un musicien d’actionner un jeu de cloches à partir d’un clavier et de jouer des pièces de musique avec des objets qui jusqu’alors n’étaient utilisés qu’en vue d’une signalisation sonore d’évènements n’ayant rien à voir avec la musique. Dans le quatrième cas le constructeur de cloche et le sonneur disparaissent au profit de forces inconnues qui libèrent la production sonore d’une organisation particulière du travail et libèrent la sonorité de cloche d’une spécialisation dans le domaine de la signalisation religieuse autant que dans d’autres domaines (dont la musique). Ainsi se réalise le rêve moderne d’un contrôle total sur la matière, mais dans le même temps ce qui est atteint n’est que l’artefact du timbre dynamique, celui qui se développe dans la complexité du vivant.

Le timbre du déclenchement, ou plus exactement celui qui est totalement prédéterminé avant qu’il soit déclenché, peut se présenter dans n’importe quelle temporalité. Il peut concerner des échantillons très courts comme dans le cas des claviers électroniques ou synthétiseurs, ou bien des morceaux entiers comme dans le cas des enregistrements d’œuvres musicales stockées sur des disques. Ce n’est pas la nature de la sonorité qui détermine le timbre du déclenchement (sons naturels, sons instrumentaux ou électroniques), mais le fait que l’onde sonore complexe décrite dans une mémoire est lue toujours de la même manière. On peut changer les contextes dans lesquels apparaissent les timbres figés du déclenchement, ou bien les conditions acoustiques de leur diffusion, mais nullement l’ordre immuable de leur mémoire, sauf si on a les moyens de les recomposer, de les réélaborer, dans le cours même de leur déroulement.