Retour au texte original en anglais :

English

L’improvisation et les « murs internes de l’Ego »

Revisiter brièvement les dialectiques de la créativité, de la liberté et les représentations intérieures des relations de pouvoir

Vlatko Kučan

Traduction : Jean-Charles François

Summary

1. Introduction / Murs internes

2. Improvisation / Trois modes

3. Improvisation / Propos d’improvisateurs

4. En bref – Le concept freudien d’inconscient

5. Observations tirées des classes d’improvisation

6. Les murs internes

7. Epilogue / Régler les derniers détails

« À partir de l’idée que le moi ne nous est pas donné, je pense qu’il n’y a qu’une conséquence pratique, nous avons à nous créer nous-même comme une œuvre d’art. »

Michel Foucault

1. Introduction / Murs Internes

On peut avoir l’impression qu’on est en train de vivre finalement une époque merveilleuse pour l’art de l’improvisation – une époque où les termes tels que créativité, pleine conscience (sensibilisation émotionnelle), conjointement avec le postulat de l’expression individuelle de soi, sont omniprésents non seulement dans le domaine des arts mais plus encore dans les contextes de l’enseignement, de l’entreprise et de tous les secteurs de la vie quotidienne. L’improvisation ne semble plus être considérée comme une pratique artistique obscure et ambiguë ayant mauvaise réputation, mais apparaît soudainement comme une méthode universelle étincelante pour développer la créativité humaine qui en même temps suscite « un des discours académiques le plus vital de notre temps » (Lewis, 2016).

On peut avoir l’impression énivrante que tout ce qui reste à faire aujourd’hui est de propager le nouvel évangile et d’agir en conséquence et tout ira bien à la fin des temps – au moment où les vieux murs du scepticisme étroit contre l’improvisation se sont finalement effondrés en morceaux, face à cette prise de conscience si longtemps attendue.

Je ne peux que me réjouir de l’intérêt grandissant pour l’improvisation et des développements qui en résultent – toutefois je reste très sceptique quant à l’idée que les connotations positives, la pratique et la réflexion du positivisme à son sujet, puissent comme par magie libérer le potentiel créatif de tout un chacun[1]. En conséquence, et pour éviter de se limiter à ce genre de promesses naïves de salut, les propos sur l’improvisation ont besoin d’être abordés dialectiquement en vue d’accéder à des idées et des arguments plus plausibles.

Cela paraît d’autant plus vrai que, dans la pratique de l’improvisation elle-même, des obstacles et des résistances semblent se manifester qui (dans le contexte des questions qui se posent) peuvent être considérés comme représentations, internes aux improvisateurs, de ‘murs’ – c’est-à-dire des structures solides qui ont pour fonction de séparer, de cloisonner et d’empêcher la perméabilité. Comme le sous-entendent le titre tape-à-l’œil et l’introduction sarcastique, je vais essayer de pousser cette métaphore jusqu’au bout de ma brève argumentation et, en passant par les territoires de la terminologie freudienne, d’aller vers les domaines de la Théorie critique.

2. Improvisation / Trois modes

Examinons le dispositif le plus communément utilisé dans ce qu’on appelle l’improvisation musicale libre : un groupe de musiciens qui tentent de créer de la musique collectivement sans se mettre d’accord auparavant. Un public peut être ou ne pas être présent. Lorsqu’on pose des questions aux improvisateurs sur leur travail et leur pratique, les réponses qu’on obtient sont surtout centrées sur les aspects suivants : a) les intentions, l’expression de soi, l’expérience subjective ; b) l’interaction dans le groupe ; c) la musique elle-même ; d) les réactions et les commentaires en retour du public.

Ces questions relatives à l’organisation structurelle dans les réflexions rétrospectives des improvisateurs nous donnent des pistes pour examiner avec la plus grande attention les véritables processus de l’improvisation, et ceci dans ces termes :

- Subjectivité, conscience de soi, psycho-dynamiques individuelles.

- Dynamiques de groupe, interaction, communication.

- Production de matériau, langage, idiome.

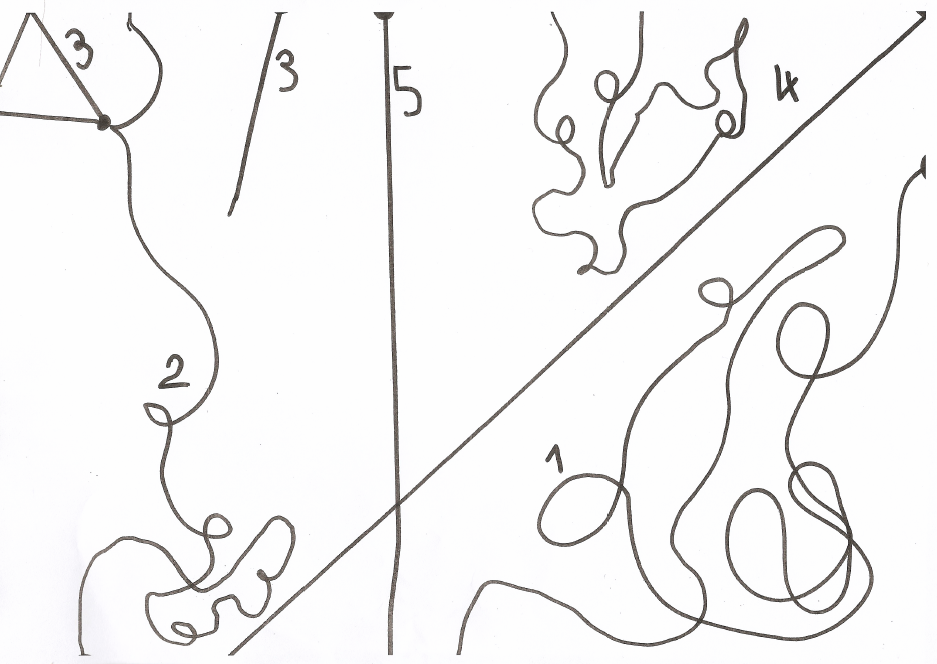

Et en se plaçant du point de vue des perspectives subjectives du musicien improvisateur on peut dire que dans le moment de l’improvisation, il convient d’établir et de maintenir trois relations fondamentales ou ‘liens’ qui semblent jouer un rôle essentiel dans la pratique de l’improvisation:

- Le lien avec soi-même (c’est le plus complexe des trois et il va constituer l’élément principal de mon argumentation).

- Le lien avec les autres musiciens (et avec le public s’il est présent – ce qui peut être traité séparément).

- Le lien avec la musique (ou avec le matériau musical).

Ces trois façons de voir les choses vont s’avérer, on l’espère, utiles pour traiter des questions qui nous sont posées.

3. Improvisation / Propos d’improvisateurs

Faisons un petit tour pour voir comment trois improvisateurs parmi les plus respectés de la musique (jazz) expriment leurs convictions profondes par rapport à l’improvisation :

a) Charlie Parker

(…) Il faut connaître son instrument. Puis, il faut travailler, travailler, travailler. Et ensuite, quand finalement on monte sur la scène du kiosque à musique, il faut tout oublier et se mettre juste à gémir (Parker)

b) Sonny Rollins

(…) Quand je travaille à la maison, je travaille en vue de pouvoir accéder à mon subconscient lorsque je joue devant des gens. Mais dans le processus d’improvisation, vous êtes toujours dans votre subconscient, vous allez constamment vers votre subconscient. C’est là que vous voulez être, c’est la musique que vous voulez créer, des choses qui sont enfouies en profondeur dans votre moi, c’est ce que vous voulez faire sortir.

Je commence par jouer des choses que je connais, pour faire en sorte que le sang puisse circuler. Ces choses peuvent être souvent décrites comme des clichés, donc vous commencez avec des clichés pour mettre en branle le processus. Une fois que le processus est en branle, alors je ne pense plus à rien, la pensée s’arrête là. Vous ne pouvez pas jouer et penser en même temps, ce n’est pas possible. Alors les clichés sont là juste au commencement et une fois que les choses sont lancées , c’est fini, alors vous jouez. (…) Votre subconscient ou n’importe quoi, c’est ce qui vous permet d’accéder au monde musical des étoiles. Alors vous vous retirez, vous laissez les choses arriver. (Rollins)

c) Keith Jarret

La musique n’est pas quelque chose qu’on peut décrire avec des mots. La musique est soit dans les airs – et on la trouve dans les airs ou elle est dans les airs – soit on ne la trouve pas, mais alors c’est qu’on ne s’en donne pas les moyens. Vous pouvez avoir appris le piano, avoir appris les accords, avoir appris les gammes, avoir appris tout ce qui concerne la musique – et vous êtes encore au point zéro – jusqu’au moment où vous lâchez prise sur tout ce qui vous retenait. Et nous pourrions tous être en mesure de ne pas nous retenir. Mais la plupart d’entre nous ne permettent pas que cela se produise. Mon rôle, d’après moi, c’est de lâcher prise. Mais je ne crois pas qu’il y ait la moindre règle. Il n’y a pas de règles. (…) Pendant très longtemps c’est ce que je n’avais pas réalisé. (…) L’enseignement est une chose – je ne crois pas qu’il y ait des maîtres, je pense qu’il n’y a que des étudiants – certains étudiants travaillent plus que d’autres. Dans le jazz, le grand récit c’est – ce qui fait avancer la musique – et le grand récit c’est les musiciens qui jouent. (…) Si vous entendez quelque chose et que cela provoque des changements chez vous – c’est parce que ce que vous avez entendu provenait de quelqu’un qui est devenu un innovateur, on devient un innovateur par le travail acharné sur soi-même. Pas tellement par le travail sur l’instrument. (…) (Jarret)

Les points principaux à retenir de ces propos peuvent se résumer ainsi:

- L’improvisateur doit acquérir à la fois un haut niveau de capacités techniques sur son instrument et une connaissance approfondie de l’idiome et de la forme artistique en question.

- Quand il s’implique dans le processus créatif, l’improvisateur doit ‘renoncer’ à toute connaissance et à tout contrôle pour pouvoir être en mesure d’improviser.

- La musique a son origine dans le ‘subconscient’ du musicien et elle se trouve ‘dans les airs’.

Alors que le terme qu’a choisi C. Parker ‘gémir’ [wailing] peut être interprété dans son sens usuel comme l’expression de la lamentation, ou dans son sens argotique de ‘bien jouer de son instrument’ – les deux interprétations impliquent une expression affective de la part du sujet. Je suis conscient que certains lecteurs seront tentés de rejeter avec force cet argument, car il semble promouvoir une posture ‘romantique’ – ou pour parler en termes marxistes : une posture ‘bourgeoise’ – dans la façon de s’exprimer et dans sa nature artistique. Je demande aux lecteurs un peu de patience, car je pense poursuivre tout au long de cet exposé ce débat absolument incontournable. Pour le moment, je voudrais citer Herbert Marcuse à ce sujet :

(…) même dans la société bourgeoise, l’accent placé sur la vérité et les droits de l’intériorité n’est pas réellement une valeur bourgeoise. Par l’affirmation de l’intériorité de la subjectivité, l’individu se retire du réseau des rapports d’échange et des valeurs d’échange, il se retire de la réalité de la société bourgeoise pour entrer dans une autre dimension de l’existence. En fait, cette fuite de la réalité a entraîné une expérience qui pouvait devenir, et qui est devenue, une force puissante pour invalider les valeurs bourgeoises effectivement prédominantes ; ainsi le lieu de l’épanouissement de l’individu a-t-il été transféré du domaine du principe d’efficacité et de la recherche du profit à celui des ressources intérieures de l’être humain : passion, imagination, conscience morale. (Marcuse, p. 18-19)

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expression affective du sujet proposée par S. Rollins ? Dans son propos, S. Rollins utilise le terme de ‘subconscient’ en tant que ressource principale ou en tant que concept utile à l’improvisation. Dans son sens courant le ‘subconscient’ décrit tout ce qui n’appartient pas à la prise de conscience aiguë du sujet. Dans les sciences sociales le terme est utilisé pour décrire une motivation « sans intention, attention et orientation consciente » (Stajkovic, p. 1172)

L’aspect qui semble être le plus étrange dans les propos des artistes cités concerne la nécessité pour le sujet d’‘oublier’ tout ce qu’il a appris et pratiqué (C. Parker), de ‘se retirer’ et de ‘laisser la musique se faire’ (S. Rollins), pour en même temps espérer ‘trouver la musique dans les airs’ (K. Jarrett). Ces phrases semblent impliquer que la musique a une sorte de nature dé-subjectivée ou une autonomie propre.

Nous allons essayer de voir si prendre en considération le concept d’« inconscient », tel qu’il a été proposé par Sigmund Freud et développé dans la psychanalyse, peut proposer des perspectives en vue d’essayer de comprendre l’improvisation et si cela peut éclairer ce qui paraît être dans l’art une dichotomie paradoxale entre l’expression subjective et une objectivité inhérente.

4. En bref – Le concept freudien d’inconscient

Ce court article ne peut en aucune façon prétendre proposer de manière satisfaisante une introduction aux travaux de la psychanalyse au sujet de l’inconscient, j’espère pourtant que l’emploi des éléments fondamentaux bien connus du freudisme, examinés aussi dans le contexte de la théorie culturelle, sera perçu comme plausible et peut-être aussi comme utile dans le présent contexte. Les lecteurs familiers avec les éléments fondamentaux des travaux de Freud peuvent sauter les longues citations qui vont suivre, dont la fonction principale est de servir de brève introduction sur ces questions.

Le terme de « inconscient » a été utilisé pour la première fois par Sigmund Freud en 1900 à côté des termes de « préconscient » et de « conscient » comme faisant partie intégrante de son premier concept topographique de la psyché humaine[2]. Selon Jean Laplanche et J.- B. Pontalis :

L’inconscient freudien est indissolublement une notion topique et dynamique qui s’est dégagée de l’expérience de la cure. Celle-ci a montré que le psychisme n’est pas réductible au conscient et que certains « contenus » ne deviennent accessibles à la conscience qu’une fois des résistances surmontées ; elle a révélé que la vie psychique était « …tout emplie de pensées efficientes bien qu’inconscientes et que c’était celles-ci qui émanaient des symptômes » (Freud, 1912, p. 433), elle a conduit à supposer l’existence de « groupes psychiques séparés » et, plus généralement, à admettre l’inconscient comme un « lieu psychique » particulier qu’il faut se représenter, non comme une seconde conscience mais comme un système qui a des contenus, des mécanismes et peut-être une « énergie » spécifique. (Laplanche, p. 197-198) (…) À partir de 1920, Freud a élaboré sur une autre conception de la personnalité (souvent désignée de façon abrégée du terme de « seconde topique »). (…) Dans sa forme schématique, cette seconde théorie fait intervenir trois « instances », le ça, pôle pulsionnel de la personnalité, le moi, instance qui se pose en représentant des intérêts de la totalité de la personne, et comme tel, est investi de libido narcissique, le surmoi enfin, instance qui juge et critique, constituée par intériorisation des exigences et des interdits parentaux. (Laplanche, p. 488)

L’« inconscient » est par définition exactement ce que ce terme veut dire : non accessible par l’esprit conscient ; mais c’est aussi le foyer de « processus primaires » dans lesquels

(…) l’énergie psychique s’écoule librement, passant sans entraves d’une représentation à une autre selon les mécanismes de déplacement et de condensation ; elle tend à réinvestir pleinement les représentations attachées aux expériences de satisfaction constitutives du désir (hallucination primitive). (Ibid., p.341)

Le « préconscient » d’autre part est un domaine intermédiaire entre l’« inconscient » et le « conscient » :

Du point de vue métapsychologique, le système préconscient est régi par le processus secondaire. Il est séparé du système inconscient par la censure qui ne permet pas aux contenus et aux processus inconscients de passer dans le préconscient sans subir des transformations. Dans le cadre de la deuxième topique freudienne, le terme de préconscient est utilisé surtout comme un adjectif, pour qualifier ce qui échappe à la conscience actuelle sans être inconscient au sens strict. Du point de vue systématique, il qualifie des contenus et des processus rattachés au moi pour l’essentiel et aussi au surmoi. (Ibid., p. 321)

(…) Dans le cas du processus secondaire, l’énergie est d’abord « liée » avant de s’écouler de façon contrôlée ; les représentations sont investies d’une façon plus stable, la satisfaction est ajournée, permettant ainsi des expériences mentales qui mettent à l’épreuve les différentes voies de satisfaction possibles. L’opposition entre processus primaire et processus secondaire est corrélative de celle entre principe de plaisir et principe de réalité. (Ibid., p. 341)

Pour revenir sur la question de l’improvisation et les citations de nos maîtres de l’improvisation : si l’on essaie de faire fonctionner les termes de la psychanalyse, on peut essayer de remplacer le terme utilisé par S. Rollins de « subconscient » par le concept freudien de « préconscient ». Il est intéressant de noter qu’à un autre moment,

Freud qualifie le système préconscient comme « connaissance consciente » (bewusste Kenntnis) ; ce sont là des termes significatifs qui soulignent la distinction d’avec l’inconscient : « connaissance » implique qu’il s’agit d’un certain savoir concernant le sujet et son monde personnel ; « consciente » marque que des contenus et des processus, bien que non conscients, sont rattachés au conscient du point de vue topique. (Ibid., p. 322)

Cette description est bien en résonance avec l’idée de « connaissance à oublier » présentée dans les citations de nos sources.

Reste encore sans réponse la question de l’artiste qui « se met en retrait » et « laisse arriver les choses ». Il est évident que ces phrases décrivent ce qu’on pourrait appeler une situation dynamique ou un processus. Le sujet doit renoncer à exercer son contrôle, ne pas interférer avec ce qui se passe, laisser aller les choses – il ne doit pas tenter de mettre des obstacles ou de résister à l’autre force en présence – la musique. Mais quelle est la force de la musique et d’où provient-elle ? Et quelle est la nature de la résistance ?

Peut-être qu’ici, l’indication de K. Jarret sur « le travail acharné sur eux-mêmes » (plutôt que sur leurs instruments) nous donne un précieux indice.

5. Observations tirées des classes d’improvisation

Quittons provisoirement le terrain captivant, mais aussi potentiellement glissant, de la théorie pour nous tourner à nouveau vers la pratique de l’improvisation – ou pour être plus spécifique – vers le stade particulier de l’apprentissage de l’improvisation[3].

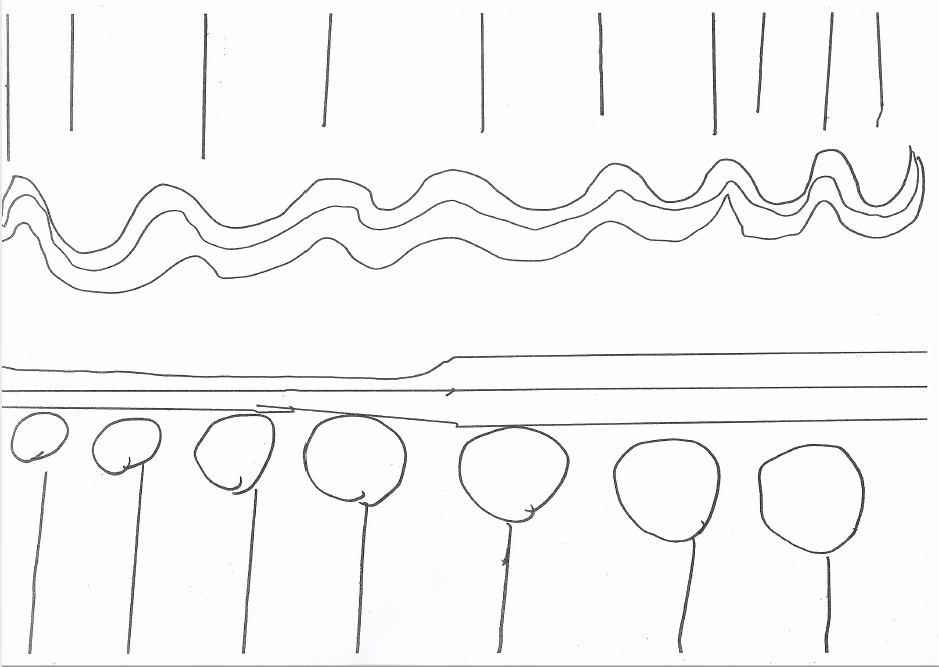

Un des champs de ma pratique pédagogique est d’enseigner ce qu’on appelle l’improvisation libre à des étudiants en jazz. À ce stade le terme de ‘libre’ n’indique rien d’autre que l’improvisation est ‘libérée’ des paramètres musicaux formels prédéfinis comme la tonalité ou d’autres aspects structurels. S’ils sont très bien formés et expérimentés dans l’improvisation jazz, la plupart de ces étudiants n’ont pas ou très peu vécu d’expériences dans un cadre ouvert tel que celui-ci. Le fait de commencer par une situation censée être basée sur le ‘rien a priori’ indique clairement à tous les participants que tout ce qui va suivre sera une création par le groupe et les individus qui le composent.

En dépit des grands espoirs initialement placés en vue de la production de nouvelles créations stimulantes, les toutes premières improvisations qu’un nouvel ensemble est capable de créer sont, pour une grande part, très uniformes et monochromatiques. Ce n’est pas pour dire que l’enthousiasme affectif n’y est pas présent – mais ce n’est pas ce que la musique révèle par rapport à ce qu’on avait peut-être envisagé.

Ici les conversations récurrentes en rapport aux improvisations, les analyses de leur matériau, les réflexions et le partage des perceptions et expériences individuelles révèlent petit à petit une image plus claire des obstacles sous-jacents et immanents à surmonter. Ces obstacles sont responsables du fait que ce qui paraissait comme pouvant déboucher sur une création et une expression libres s’avère être quelque chose qui, dans le ressenti et dans la production des sonorités, se situe tout à fait à l’opposé.

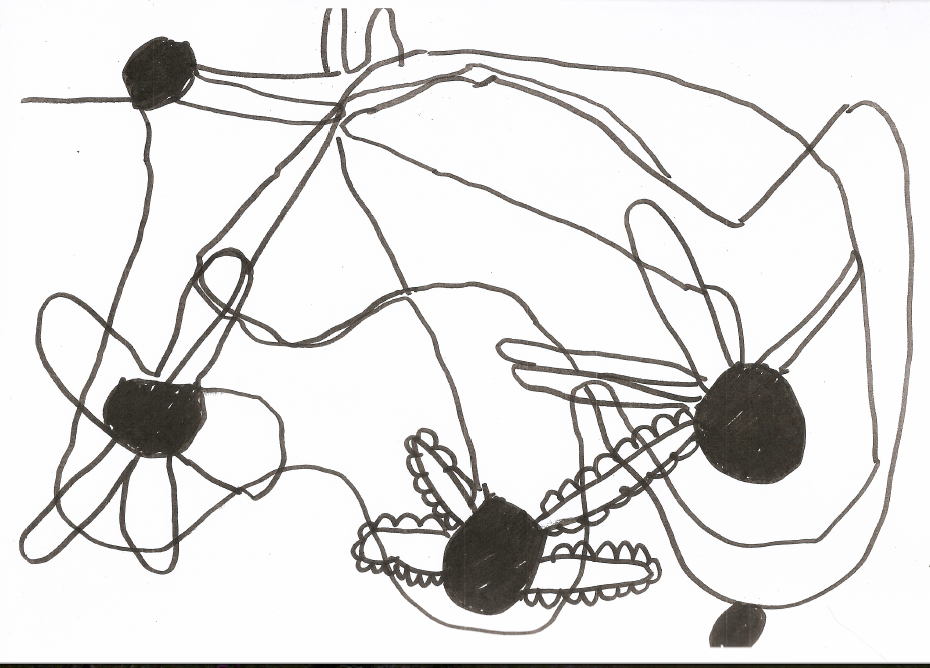

Ces obstructions peuvent être classifiées dans les trois catégories mentionnées ci-dessus :

- Subjectivité, conscience de soi, psycho-dynamiques individuelles.

- Dynamique de groupe, interaction, communication.

- Production de matériau, langage, idiome.

Au fil du temps les individus devront acquérir une connaissance des matériaux et des capacités techniques liée à la production de l’improvisation. Ils devront passer par un processus collectif de groupe, qui, on l’espère, va résulter dans la constitution d’un espace suffisamment protégé et amical pour leurs interactions. Si K. Jarret a raison de souligner qu’« il n’y a pas de règles » dans le sens qu’il n’y a pas de règles prédéfinies – il est tout de même nécessaire que des règles soient développées et négociées par les individus au sein du collectif. Comme sans aucun doute l’improvisation est toujours aussi une pratique sociale, le groupe d’improvisation devient une « microsociété » – avec toutes les conséquences que cela implique.

Enfin et surtout, chaque individu devra passer par un processus d’expérience de soi et de réflexion sur soi-même à travers la pratique de l’improvisation. Les ressources indispensables pour y parvenir sont multiples : l’expérience des interactions sociales avec les autres membres du groupe et l’image qu’ils renvoient en miroir [mirroring][4]], la rencontre avec le matériau qu’on produit par soi-même, l’expérience des actions improvisées, les sensations affectives, etc.

À bien des égards, tout cela peut être considéré comme constituant un processus de développement (même dans un sens thérapeutique) – toutefois, il y a une différence importante entre la pure expérience de soi-même et la production artistique. Cette dernière est le résultat d’un processus qui à la fin débouche sur la création d’une « forme esthétique ». Marcuse la définit comme suit :

On peut provisoirement définir la « forme esthétique » comme le résultat de la transformation d’un contenu reçu (fait présent ou historique, personnel ou social) en un tout autosuffisant : poème, pièce de théâtre, roman, etc. L’œuvre est ainsi retirée du processus constant de la réalité, elle acquiert une signifiance et une vérité qui lui sont propres. La transformation esthétique résulte d’un remodelage de la langue, de la perception et de la compréhension qui révèle dans son apparence l’essence de la réalité : le potentiel réprimé de l’homme et de la nature. (Marcuse, p. 22)

La « forme esthétique », ou productions symboliques de l’art, s’inscrit dans un contexte culturel et historique particulier et un champ de tensions qui est représenté par ce qu’on appelle un « état de l’art » déterminé.

Dans ce processus de création artistique l’expression subjective de l’artiste n’est pas la seule fin en soi mais plutôt une condition nécessaire. L’expression subjective n’est jamais purement subjective – car elle porte en soi ses inscriptions et ses déterminations sociales et culturelles – mais elle a en même temps besoin d’être soumise à une transformation liée aux conditions particulières requises par une « forme esthétique » et aux normes de « l’état de l’art »[5]. Du point de vue des perspectives subjectives du musicien instrumentiste ou vocaliste, c’est exactement dans ce sens que le sujet doit ‘se retirer’ (S. Rollins) en vue de pouvoir ouvrir d’autres types de ‘conduits’ de communication.

Et ainsi en « travaillant sur soi-même » (K. Jarrett) vers « l’état de l’art » l’improvisateur transforme et transcende sa subjectivité – et, de plus, il semble que la « voie royale » vers l’objectivité passe par la subjectivité – ce qui de nouveau met en évidence notre étrange paradoxe.

6. Les murs internes

Mais qu’en est-il des murs qu’on avait promis de faire tomber ? Nous avons jeté un œil sur le modèle structurel freudien de la psyché, ce qui nous a donné des pistes pour étudier et interpréter les propos de nos maîtres de l’improvisation. Nous avons défini trois domaines de « connexions » vitales que l’improvisateur doit établir, développer et entretenir. Et nous avons eu très brièvement un aperçu des obstacles immanents qui semblent se manifester dans les processus de développement de la pratique de l’improvisation. Nous avons soutenu avec une certaine audace que la ‘vérité’ subjective n’est pas une impasse mais plutôt une passerelle nécessaire menant à un récit plus universel.

Cela nous mène à la dernière partie de ce court exposé : la notion de comment intérieurement on se représente les relations de pouvoir. Ce sujet peut paraître dissimuler une « vieille affaire poussiéreuse » semblant s’être égarée depuis longtemps. Pour reprendre le ton polémique de mon introduction : comme nous semblons vivre une époque favorable aux idées audacieuses – et souvent idéo-creuses – essayons ![6]

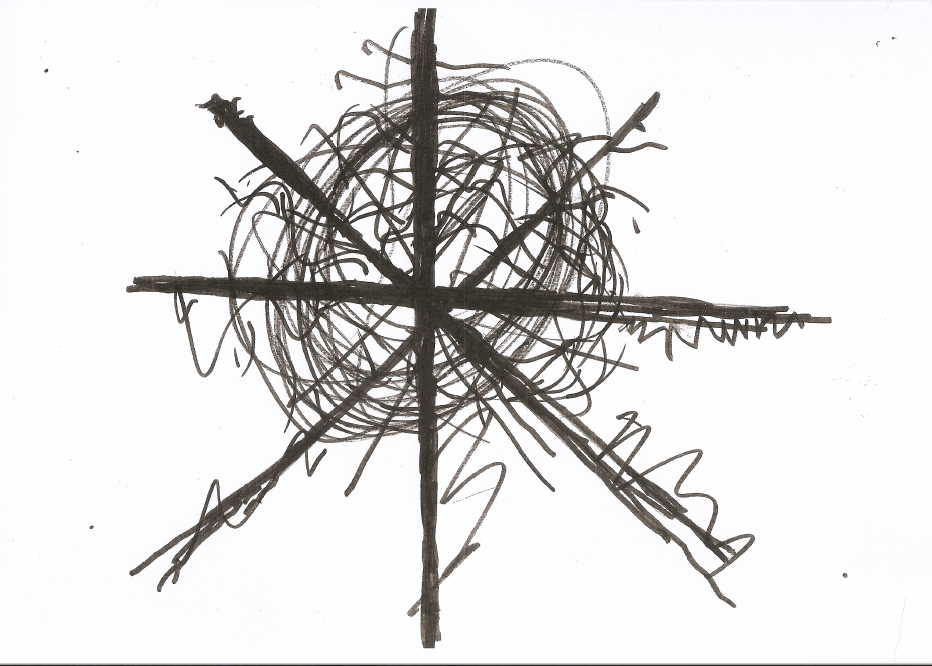

Qu’on se tourne vers les perspectives de la théorie marxiste ou de celle de Freud, ou vers les développements ultérieurs de la Théorie Critique par les protagonistes de l’Ecole de Francfort – il semble qu’il n’y ait que très peu de doute sur la notion que la réalité sociale, les structures familiales et les relations de pouvoir sont inscrits dans la représentation des sujets, sous la forme de leur seconde nature structurée de manière individuelle, psychologique et physique. Ces inscriptions constituent une « représentation intériorisée du pouvoir » – créant ainsi les fondements de nos ‘murs’ métaphoriques, construits à la fois à partir de matériaux conscients et inconscients.

C’est la réussite novatrice de Freud, en tant que représentant des vrais « fondateurs de la pratique discursive » (Foucault, 1969), d’avoir formulé une théorie qui décrit le développement individuel du sujet en relation avec des conditions socio-culturelles particulières. Les successeurs de Freud, Alfred Lorenz (1985) et Jacques Lacan (2002) – pour mentionner deux des théoriciens de la psychanalyse allemande et française parmi les plus importants – ont continué à développer la théorie de Freud à un niveau de complexité qui dépasse le cadre de ce texte. Je vais donc m’en tenir à la métaphore plus simple de « murs intérieurs ». Dans leur effet sur le sujet, ces ‘murs’ non seulement limitent le champ de l’action créative [Spielraum] de diverses manières, mais constituent des obstacles et des structures de résistances aux développements de l’émancipation consciente ; et ils constituent tout autant des ‘attaques’ contre les pulsions primaires inconscientes du principe du plaisir.

La production artistique, lorsqu’elle est une réussite, se joue de ces obstacles – elle les transforme et les transcende en « forme esthétique ». Ou comme l’a écrit Herbert Marcuse :

L’art reflète cette dynamique en revendiquant l’énonciation de sa propre vérité, qui se fonde sur la réalité sociale dont elle est néanmoins l’« autre ». L’art ouvre une dimension inaccessible à une autre expérience, une dimension dans laquelle les êtres humains, la nature et les choses ne sont plus subjugués par le principe de réalité établi. Sujets et objets découvrent l’apparence de l’autonomie qui leur est refusée dans leur société. La rencontre de la vérité de l’art a lieu dans les images et le langage décapants qui rendent perceptible, visible ou audible ce qui n’est plus ou pas encore perçu, dit ou entendu dans la vie quotidienne. (Marcuse, p. 82)

C’est exactement ce qu’on a pu observer dans le processus pratique de l’improvisation artistique : un long chemin parfois douloureux – mais aussi joyeux et de plus en plus gratifiant – vers la notion de liberté. Un chemin à travers des territoires faits de règles et d’interdits où le sujet/improvisateur qui explore est guidé par des décisions dictées par la bienséance ou par l’opportunisme, par des actions inappropriées ou sauvages, des manœuvres stupides ou dangereuses, des inactions timides, des décisions faites sans conviction, des escapades courageuses – et bien d’autres choses. Marcuse continue :

L’autonomie de l’art reflète le manque de liberté des individus dans une société non libre. S’ils étaient libres, l’art serait la forme et l’expression de leur liberté. L’art reste marqué par le manque de liberté ; c’est en s’opposant à ce manque que l’art acquiert son autonomie. Le nomos auquel obéit l’art n’est pas celui du principe de réalité établi mais celui de sa négation. Mais la simple négation serait abstraite, une utopie « en négatif ». L’utopie du grand art n’est jamais la simple négation du principe de réalité mais sa conservation par le dépassement (Aufhebung), telle que le passé et le présent projettent leur ombre sur l’accomplissement à venir : l’utopie authentique se fonde sur le souvenir. (Ibid., p. 82-83)

Pour l’improvisateur c’est évident, il est assez simple et trivial, semble-t-il, de ‘détecter’ ces ‘murs’ et d’engager la ‘lutte’. Mais toutes les tentatives pour « traverser ces frontières » et de « faire face à l’autre côté » – les tout premiers pas vers l’autonomie – sont accompagnées par du Angst [angoisse]. Être capable de reconnaître, d’accepter et de dépasser (et éventuellement comprendre) ces anxiétés et ces peurs constitue une étape nécessaire. Le chemin à parcourir est très long – cela prend d’habitude la vie entière. Au moins on n’a pas à mener un combat donquichottesque dans l’isolement et le désespoir, car l’improvisation est une pratique sociale : l’attention bienveillante et le partage dans le collectif sont beaucoup plus forts et raisonnables que l’isolement individuel[7].

Et puis il y a la musique…

7. Epilogue / Régler les derniers détails

Je suis conscient du fait que le présent texte laisse de côté des questions théoriques intéressantes. En particulier il serait stimulant de mieux comprendre les processus créatifs liés à l’improvisation de groupe dans le contexte des concepts plus récents de la psychanalyse sur les relations entre objets. Alors qu’il y a eu un nombre croissant de publications à ce sujet ces dernières années, ces travaux concernent surtout les processus créatifs dans les domaines des arts plastiques et de la littérature. La pratique de l’improvisation musicale, avec ses fortes implications sociales et ses matériaux particuliers, est par beaucoup d’aspects différente de la production de la peinture par exemple.

Un autre sujet important à débattre tourne autour de la question de savoir de quelle manière le concept d’incorporation [embodiement]– d’inscription sur le corps – tel qu’il a été exposé par D. Sudnow dans The Ways of the Hand (2011) se rapporte au contenu de ce texte[8]. Je pense que le concept de Sudnow – bien qu’il ne prenne pas explicitement en compte les aspects affectifs, psycho-dynamiques et sociaux – n’est pas contradictoire avec la notion du « subconscient ». Pour pouvoir définir cette relation, il faudrait aborder le sujet de l’« incorporation » en termes psychanalytiques – ce qui se situe au-delà du cadre de ce texte et doit en conséquence être laissée pour plus tard.

Un autre sujet général à aborder serait la question de la pertinence des citations choisies – car elles proviennent toutes de musiciens de jazz et en conséquence ne font référence qu’à une seule pratique spécifique de l’improvisation. Je continue de croire que mon argumentation n’est pas compromise par mon choix de ces personnalités de référence – mais on pourrait certainement en trouver bien d’autres pour étoffer mon propos, ce que je ne peux maintenant aborder que de manière très succincte. Je crois profondément que l’importance pour la musique du XXe siècle de la forme d’expression afro-américaine appelée jazz est encore aujourd’hui largement sous-estimée et incomprise. Dans son article « Improvised Music after 1950 : Afrological and Eurological Perspectives » (Lewis 2002), George Lewis souligne les différences historiques et socioculturelles entre le jazz (et ses développements ultérieurs) et la tradition de la musique savante occidentale ou « pan-européenne » ; et il traite des difficultés et des résistances qui en résultent vis-à-vis de la possibilité de parvenir à une médiation sur un pied d’égalité. Lewis démasque à la fois l’aveuglement euro-centrique et la constitution du « jazz comme épistémologiquement autre » (Jazz as Epistemological Other, Lewis 2002, p. 227) en tant que relations racialisées de pouvoir. Evidemment je ne peux qu’être d’accord sur ce point[9]

En ce qui concerne mes références théoriques – en particulier celles de la psychanalyse – certains estimeront que le présent texte est redondant et désuet, puisque les discours sur le marxisme et la psychanalyse ont été élevés à un « autre niveau » par les travaux de Deleuze et Guattari (1972, 1980) – pour ne nommer que les contributeurs les plus importants. Alors que je suis tout à fait d’accord avec cette dernière position, je continue de penser que mon argumentation est valide pour deux raisons : i) contrairement à Deleuze et Guattari, je ne suis évidemment pas disposé à liquider définitivement la théorie psychanalytique ; ii) mon argumentation s’est basée sur les citations de musiciens qui ont fait référence à des notions populaires de la théorie psychanalytique.

Enfin et surtout : le présent texte n’a pas été écrit dans le but de contribuer aux discours strictement académiques mais plutôt comme une proposition s’adressant à la communauté hétérogène existant à l’extérieur des cercles experts de la recherche universitaire spécialisée. Il s’agit de présenter ma perception face à des notions de plus en plus positivistes et non critiques concernant le processus créatif, qui à long terme ne peuvent que résulter dans une dépréciation et une banalisation de l’œuvre artistique.

1. Dans le pire des cas cela pourrait déboucher sur la reproduction du ‘phenomène Yoga’ – dans lequel la pratique intense du Yoga par des millions d’occidentaux ne semble pas toujours encourager la spiritualité et la prise de conscience mais plutôt nourrir les besoins et carences narcissiques.

2. Il y a un un autre concept de ‘subconscient’ que je préfère éviter d’utiliser dans cet exposé : ce que C. G. Jung appelle l’‘inconscient collectif’. Bien qu’il semble bien entrer en résonnance avec la musique à travers la notion de réservoirs sédimentés des expériences culturelles archaïques et des symboles, il est aussi associé à beaucoup d’aspects problématiques et il n’apporte rien d’utile au contenu du présent débat.

3. Ceci n’implique pas qu’une pédagogie déterminée ou qu’un cadre temporel prévisible puissent être envisagés pour ce type de projets.

4. J’utilise le terme de « stade du miroir » en référence à l’utilisation de ce concept par H.D. Winnicot (Playing and Reality) et de son extension par D.Stern (Le monde interpersonnel du nourrisson) dans le concept de « accordage affectif ». Ces deux concepts décrivent l’importance de la réaction de la mère vis-à-vis de son enfant, qui sont vitaux pour l’expérience du moi de l’enfant (et donc de son développement). Je pense qu’il y a des similarités dans les interactions qui ont lieu dans les groupes d’improvisation. De plus, le matériau musical (ou la musique elle-même) peut être considéré en tant que tel comme un « miroir ». Ce dernier aspect demanderait nécessairement un exposé théorique beaucoup plus complexe sur le matériau musical, la symbolisation et la cathexis.

5. C’est délibérément que j’évite d’utiliser le terme et le concept freudiens de « sublimation » , caril s’agit là d’un terrain très vague qui ne promet pas des progrès rapides en vue de faire avancer ce débat.

6. Je résiste à la tentation de revisiter les débats animés et dans une grande mesure sans compromis des années 1960 et 1970, qui, de manière romantique, ont opposé le marxisme à la psychanalyse, dans des discours philosophiques – parallèles aux combats de ring mémorables comme celui entre Muhamad Ali et George Forman – qui correspondaient à la métaphore des antagonistes compétitifs (avec leurs partisans passionnés), car tout cela a vite perdu de sa pertinence face au nouveau ‘jeu’ complexe de la philosophie post-structuraliste.

7. Je ne saurais exprimer avec assez de force ma croyance que (en dépit de tout l’intérêt pour les aspects de la psychologie individuelle) l’ improvisation reste par sa nature une pratique sociale et que les « murs internes de l’égo » se consituent en conjonction avec des relations entre le sujet créatif et la société à travers les interactions sociales.

8. Je remercie Jean-Charles François pour m’avoir fait connaître ces informations. .

9. L’allusion que j’ai faite avec l’emblématique combat de boxe entre Ali et Forman me paraît rétrospectivement pertinente dans ce contexte. Cette allusion et son interprétation potentielle semble en même temps révéler et cacher l’aspect des narrations qui sous-tendent les relations raciales de pouvoir et celui d’identification projective – deux aspects essentiels pour comprendre la perception du jazz par les blancs européens.

Bibliographie

Deleuze, Gilles & Felix Guattari 1972: Capitalisme et Schizophrénie 1. L’Anti-Œdipe. Paris : Les Editions de Minuit.

————————————————- 1980: Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux. Paris: Les Editions de Minuit.

Foucault, Michel 1961-1983: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 2nd edn, University of Chicago Press.

——————————- 1969: « What is an Author? », Twentieth-Century Literary Theory. Ed. Vassilis Lambropoulos and David Neal Miller. Albany : State University Press of New York.

Jarret, Keith 2014: Transcription de la video NEA Jazz masters. https://livestream.com/jazz/neajazzmasters14/videos/39595741.

Lacan, Jacques 1966, 1999. Ecrits. Paris : Editions du Seuil.

Laplanche, Jean & J.-B. Pontalis 1967: Vocabulaire de la psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France.

Lewis, George E. 2002. “Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives”. Black Music Research Journal/ Center for Black Music Research. Columbia College Chicago.

Lewis, George E., & Benjamin Piekut 2016: The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies Vol. 1-2. Oxford University Press.

Lorenzer, Alfred 1995: Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Seiten : Suhrkamp.

Marcuse, Herbert 1979. La dimension esthétique, Pour une critique de l’esthétique marxiste. Paris : Editions du Seuil.

Parker, Charles: L’origine de la citation n’est pas claire – elle apparaît dans beaucoup de publications Internet, comme par exemple :: https://courses.dcs.wisc.edu/wp/musicalperformers/charlie-parker/)

Rollins, Sonny 2014: Transcription de la video Moving towards the subconscious. https://youtu.be/G0p1rz8Qc_s.

Stajkovic, A.D., Locke, E. A., & Blaire, E. “A first examination of the relationships between primed subconscious goals, assigned conscious goals, and task performance”. Journal of Applied Psychology. 5 : 1172–1180. 2006

Stern, Daniel 1985: The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Development. Basic Books. En français: Le monde interpersonnel du nourrisson. Paris: Presses Universitaires de France, 2003.

Sudnow, David 2011: The ways of the hand. Cambridge, Mas. : MIT Press.

Winnicot, Donald 1971: Playing and Reality. London : Tavistock.

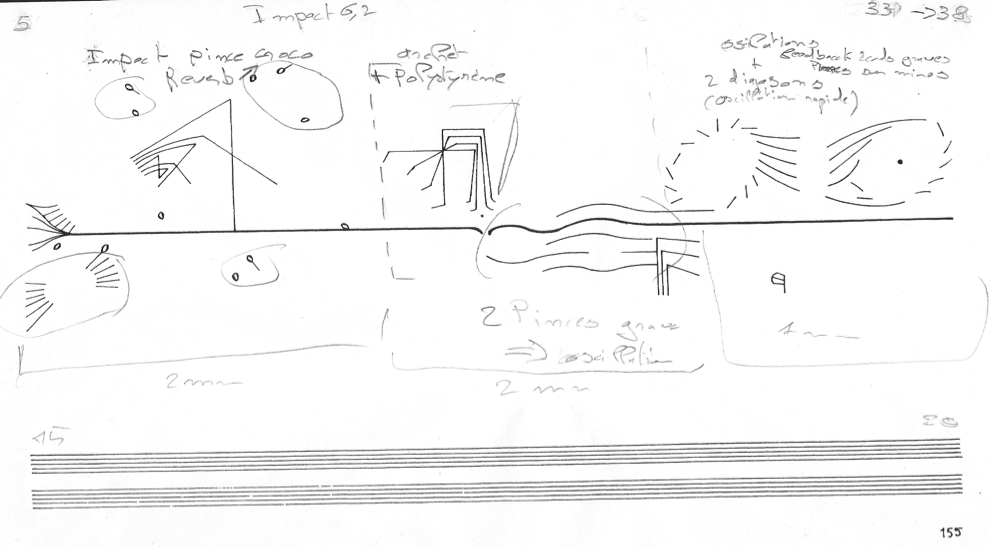

Cardew

Cardew