A version in English will be soon on

acrossthebridges.org

And a pdf (in English) can be found right there :

(8p, A4 landscape format in 2 columns, 350Ko)

RENCONTRE ENTRE

The Bridge & PaaLabRes

Cette rencontre a été organisée à l’initiative d’Alexandre Pierrepont,

à l’occasion du concert de l’ensemble The Bridge 4

au Périscope à Lyon, le jeudi 6 octobre 2016

Shore to shore (The Bridge #4) : Mwata Bowden, Julien Desprez, Matt Lux, Rob Mazurek et Mathieu Sourisseau.

Merci au Périscope d’avoir accueilli cette rencontre.

The Bridge forme un réseau d’échanges, de production et de diffusion, un pont transatlantique régulièrement traversé par les musiciens français et par les musiciens américains dans le cadre de projets coopératifs. Et, complémentairement aux projets ponctuels auxquels The Bridge donne lieu et accès, ce réseau favorise et pérennise les rencontres et les relations, sur la durée, entre musiciens créateurs. C’est-à-dire : leur donner le temps et les espaces pour se joindre et se rejoindre, des deux côtés de l’océan, et pour approfondir leurs échanges.

PaaLabRes (Pratiques Artistiques en Actes, Laboratoire de Recherches) est un collectif de musiciens, en existence depuis 2011, qui tente de définir les contours d’une recherche menée par les praticiens eux-mêmes autour d’expressions artistiques qui ne débouchent pas sur des œuvres définitives.

présents pour The Bridge :

Rob Mazurek

Julien Desprez

Alexandre Pierrepont

présents pour PaaLabRes :

Gilles Laval

Nicolas Sidoroff

Jean-Charles François

Sommaire :

Introduction – Présentations

Le Bridge 4

Improvisation et enregistrement

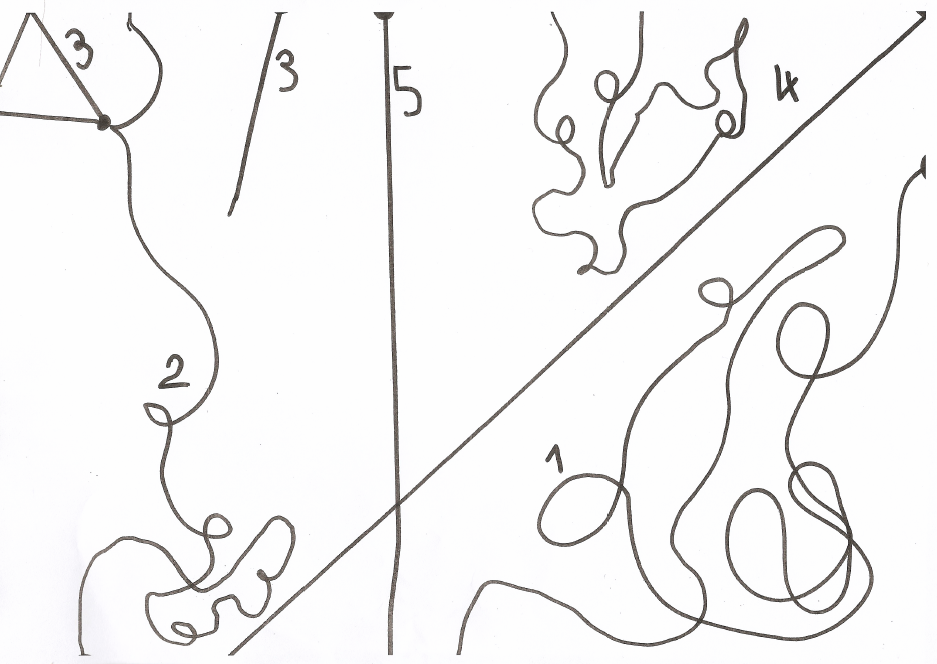

Comment se construisent les sonorités

Improvisation : production, communication immédiate ? Production collective ?

Le collectif PaaLabRes

Improvisation et musique contemporaine écrite

Conclusion

Pour lire/télécharger la version .pdf française

Introduction – Présentations

Julien D. :

Et vous, qu’est-ce que vous faites ? Alexandre nous a dit que vous êtes des scientifiques.

Nicolas S. :

(rire) Ouais !

Rob M. :

Un percussionniste scientifique, un trompettiste scientifique, un guitariste scientifique…

Nicolas S. :

C’est très logique…

Rob M. :

Vous êtes des chercheurs dans le domaine de l’improvisation ? Quel genre de travail faites-vous ? Est-ce de la théorie ou de la pratique ?

Jean-Charles F. :

Il s’agit aussi de pédagogie.

Rob M. :

C’est bien !

Jean-Charles F. :

Nous sommes un collectif, ce qui veut dire qu’il y a plusieurs groupes…

Julien D. :

Quel est le nom du collectif ?

Jean-Charles F. :

PaaLabRes (avec deux « aa », p a a l a b r e s).

Julien D. :

Paaaalaabres…

Rob M. :

C’est du français ?

Jean-Charles F. :

Pratiques Artistiques en Actes, Laboratoire de Recherche.

Rob M. :

Et vous connaissez Alexandre depuis longtemps ?

Jean-Charles F. :

Non, on s’est rencontré à Paris en mars dernier, et j’ai lu son livre, c’est un livre de très haute qualité.

Rob M. :

Et vous, vous écrivez des livres ?

Jean-Charles F. :

Oui.

Nicolas S. :

Il écrit des livres, il écrit des articles… Nous essayons de mener des recherches en parallèle avec le monde universitaire, de mener la recherche de différentes manières, de publier les produits de la recherche en les présentant dans différents formats.

Rob M. :

Des manières alternatives de partager la circulation des idées plutôt que dans une façon trop académique de le faire ?

Nicolas S. :

Oui. C’est pourquoi nous avons ri quand vous avez dit qu’on était des « scientifiques ».

Julien D. :

C’était juste pour essayer de savoir ce que vous faisiez.

Rob M. :

Qu’est-ce que vous voulez savoir sur nous ?

Jean-Charles F. :

On voudrait savoir ce que c’est que The Bridge.

Alexandre P. :

Il s’agit de… On peut parler au sujet du Bridge, et je peux en parler. Ce n’est pas que je ne veuille pas leur laisser le soin d’en parler…

Julien D. :

Ce Bridge en particulier [l’ensemble Bridge 4]…

Alexandre P. :

Oh ! Ce Bridge, bien sûr ! Excusez-moi. Ils voulaient parler de ce Bridge, et de l’improvisation, ce n’est pas seulement de parler de The Bridge.

Le Bridge 4

Rob M. :

Le Bridge est une aventure extraordinaire, je veux dire qu’il n’y a pas beaucoup de gens au monde qui ont pu faire cela comme Alexandre en a été capable. Il y a douze groupes.

Julien D. :

Douze groupes, douze « Bridges ». En trois ans.

Rob M. :

Douze unités de travail en existence, et la possibilité de les mélanger…

Julien D. :

On s’est rencontré avec The Bridge et après, on s’est croisé dans plusieurs endroits dans le monde, comme en Italie… Il s’agit d’établir des connexions entre les gens.

Rob M. :

Oui ! C’est une manière intéressante d’apprendre des choses sur le jeu de quelqu’un d’autre. C’est tout à fait spécial, vous savez. Et peu de temps après, ayant joué ensemble un concert en duo à Paris, nous avons pu partager nos univers musicaux. Le réseau du Bridge s’agrandit, vous savez, et se contracte. Ce sont toutes ces activités qui produisent vraiment un son particulier, ou l’opposé d’un son particulier. Ainsi on peut avoir l’envie de jouer avec quelqu’un avec lequel vous êtes très à l’aise, mais parfois on peut avoir l’envie de jouer avec la personne avec laquelle vous êtes le moins à l’aise, et alors, vous savez, je pense que si socialement tout le monde faisait cela dans le monde, il n’y aurait plus de guerres.

Jean-Charles F. :

Si vous jouez avec la pire des personnes…

Rob M. :

Il ne s’agit pas de la pire des personnes !

Jean-Charles F. :

… il n’y aurait que des guerres !

Rob M. :

Ou au contraire (rire) la guerre la plus pacifique !

Nicolas S. :

Quand on va naviguer sur le

site du Bridge, on n’est pas sûr de comprendre comment vous vous êtes rencontrés et si vous vous êtes choisis ou non.

Julien D. :

Je pense que cela a été différent pour chaque groupe. Pour notre groupe, je pense que c’est toi, Rob, qui a suggéré à Alexandre de la composition d’un Bridge, ou quelque chose comme ça, ou bien on s’est rencontré pour jouer en duo en France…

Rob M. :

Oui, j’ai proposé quelque chose et puis on a d’abord joué en duo… J’ai probablement dit que je voulais travailler avec toi, et ensuite Alexandre a eu l’idée d’inclure des cordes, d’avoir deux basses et une guitare, avec deux soufflants, et d’avoir aussi un saxophone baryton et une clarinette ayant un répertoire très vaste de possibilités, et un cornet qui en a un minime… Cela semblait être une combinaison intéressante que je n’avais jamais essayée auparavant. Je n’ai sans doute jamais eu l’opportunité de créer un tel ensemble. J’ai trouvé qu’il était bon de faire partie de ce projet auquel je n’aurais jamais pensé. Car j’ai mes propres manières de procéder. Je suis très à cheval sur le choix des personnes avec qui j’accepte de jouer de la musique, et je ne suis pas sûr que c’est toujours la solution la plus souhaitable, si tu vois ce que je veux dire.

Julien D. :

Oui, je trouve aussi que l’orchestration du groupe est intéressante. Et, sans doute, pour nous le son qu’on peut produire toi et moi est assez nouveau. Je suis encore surpris par tous les sons que les membres du groupe font et de ce qu’ils sont capables de proposer. Et aussi par rapport aux différentes cultures en présence, je pense.

Gilles L. :

Vous êtes les compositeurs pour cet ensemble ?

Rob M. :

C’est complètement improvisé.

Julien D. :

Oui, il n’y a pas de compositeur ou de leader.

Rob M. :

Pas de leader.

Gilles L. :

Comment travaillez-vous lors des répétitions ?

Julien D. :

Il n’y a pas de répétitions, on joue directement. On ne se rencontre que quand on joue sur scène, lors des tournées…

Rob M. :

On a fait les premiers concerts à Chicago – combien de concerts a-t-on joués ? Cinq ? Dix ?

Julien D. :

Moins de dix, peut-être huit…

Rob M. :

Huit concerts à Chicago…

Nicolas S. :

Quand ?

Rob M. :

L’année dernière.

Alexandre P. :

L’année d’avant.

Julien D. :

Rob M. :

Et c’est comme cela qu’on a commencé ce projet… Et même si les concerts de Chicago ont été l’occasion de déterminer de quoi il s’agissait, dès le début tout a fonctionné dès la première note jouée. Mais je pense qu’on est en train de réaliser que cette époque des premiers concerts, c’est comme si c’était hier.

Julien D. :

C’est vraiment marrant, si les deux ou trois premières dates de Chicago ont été de très bonne qualité, on savait aussi, comme tu viens de le dire, que quelque chose pouvait se développer.

Rob M. :

Et vraiment, je pense que c’était une rencontre culturelle et aussi une manière de percevoir nos manières d’agir…

Julien D. :

Exactement !

Rob M. :

Il nous fallait en quelque sorte apprendre… ou désapprendre. Désapprendre nos propres partis pris et apprendre des autres par rapport à ce qu’ils font. Parce qu’il s’agit d’un groupe plutôt basé sur la diversité, par rapport à ce que chacun d’entre nous fait, a déjà fait, et pense faire à l’avenir. Mais en même temps il est remarquablement similaire et, j’en suis sûr, il est très singulier dans ses manières de jouer.

Julien D. :

Au fur et à mesure des concerts, tout est devenu de plus en plus facile. Je me souviens que la dernière date [à Chicago] a été « fucking » grandiose, très sympa. Et après cela on a fait une pause de deux ans, et on a recommencé samedi dernier à Toulouse, et tout s’est déroulé de manière naturelle, c’est comme si cela s’inscrivait dans une continuité…

Rob M. :

Exactement comme le jour du dernier concert à Chicago…

Julien D. :

Oui, on a laissé les affaires en plan pendant deux ans, mais on s’est tout de suite retrouvé dans le même état d’esprit.

Improvisation et enregistrement

Rob M. :

Et on a travaillé à l’un des deux enregistrements qu’on a faits, il s’agissait de réaliser

le CD qui vient juste de sortir. C’est un peu à cela qu’on pensait pendant les trois ou quatre derniers mois.

Nicolas S. :

C’est à Chicago que l’enregistrement a eu lieu ?

Julien D. :

On a enregistré le premier concert et…

Alexandre P. :

Il y a eu une session d’enregistrement en studio.

Julien D. :

… et une session d’enregistrement en studio.

Rob M. :

C’est bien cela, une session en studio.

Nicolas S. :

À Chicago au moment des premiers concerts ?

Julien D. :

Oui.

Rob M. :

Oui. Au même moment et avec les mêmes musiciens. C’est formidable de pouvoir continuer ici.

Nicolas S. :

Comment se passe votre préparation ? Qu’est-ce qui se passe quand vous jouez en duo ? Est-ce que c’est différent ? Et pourquoi ce duo, comment cela s’est produit ?

Rob M. :

Je pense que nous aimons tous les deux faire du bruit (rire). C’est sans doute ce qui nous a attirés dès le début. Bien sûr c’est beaucoup plus que cela, mais… je pense que c’est de cela qu’il s’agit, c’est de ne pas avoir d’inhibition à le faire. Nous n’avons pas la sensation d’avoir besoin qu’on nous donne la permission de le faire, je ne sais pas si c’est cela exactement. Je ne souhaite pas d’être mis en situation de marcher sur des œufs, tu vois ce que je veux dire ? Ou bien de jouer avec quelqu’un qui voudrait tout contrôler. Cela serait très ennuyeux ! Aussi, c’est très agréable de jouer dans une situation où vous vous sentez libre.

Julien D. :

Oui. C’est formidable. C’est cela qui veut dire qu’on est prêt à toute éventualité.

Rob M. :

Relax et prêt à tout. Et aussi d’avoir assez de respect pour chaque musicien, d’être toujours en alerte à tout moment. Nous créons des silences intentionnellement, sans pour autant s’arrêter. Et c’est ce que j’aime particulièrement dans ce groupe. Car certaines personnes ne s’arrêtent de jouer que pour s’arrêter, mais n’écoutent pas ce que les autres jouent ; ça, ce n’est pas possible, tu sais ! Tu ne dois t’arrêter que si tu as l’intention de créer un silence à ce moment-là, ou de ne pas le faire. Au moins c’est ce que je pense, je ne sais pas si c’est le cas pour vous, mais c’est comme cela que je le ressens. C’est un processus collectif qui nous fait improviser.

Gilles L. :

Qu’en est-il de l’improvisation dans un studio ? – Pour moi cela me paraît étrange – Comment cela s’organise ? Parce que c’est très étrange d’improviser dans un studio.

Julien D. :

Oui, pour moi c’est un peu la même chose, si l’on improvise et que ce n’est pas un concert.

Gilles L. :

Si on est dans un studio, on peut faire des choix, on peut vouloir faire cela ou…

Julien D. :

Après un enregistrement on a le choix, c’est exact, on peut garder la piste audio telle quelle, ou on peut choisir de l’éditer. Pour moi c’est comme cela que ça marche. Mais il n’y a pas de contradiction entre l’improvisation et l’enregistrement, je pense. C’est plus quelque chose qui fait partie d’un processus, pour moi. C’est comme ce qu’a dit Rob, nous ne nous voyons pas pendant trois ans et demi, mais c’est comme si on venait de faire cet enregistrement, et aujourd’hui on joue. Et l’enregistrement n’est pas une trace de ce qu’on faisait alors, qui serait quelque chose de grandiose…

Rob M. :

… élaboré…

Julien D. :

… comme le « Sacre du printemps », ou quelque chose comme ça. Cela fait plutôt partie d’un processus. Mais ensuite, pour moi, si on décide de le faire, cela va dépendre du processus dans lequel on va choisir de se placer. Si on choisit d’enregistrer un album de pop, ce qui voudra dire qu’on sera seul dans un espace avec un casque sur les oreilles, en train d’écouter un autre gus ; je pense qu’il ne s’agit pas d’un bon processus pour faire de l’improvisation. Mais si on fait l’enregistrement [tous] dans la même salle, dans le même espace, c’est pratiquement la même situation que quand on est dans une répétition.

Rob M. :

On en revient à ce que j’ai dit tout à l’heure au sujet d’avoir un respect total pour ceux avec qui l’on va jouer. Parce que, si l’on n’en a pas, on va sans doute être paresseux et se dire : « je ne sais pas ce que je fais là ». Si on a un studio ce week-end et qu’on est tous disponibles, alors on peut se dire qu’on va pouvoir s’enregistrer pendant neuf heures. Ayons tout le respect possible non seulement pour les musiciens, mais pour l’acte d’improviser en tant que tel.

Nicolas S. :

Et vous faites des séances d’enregistrement de neuf heures ?

(Rires)

Julien D. :

Non.

Rob M. :

L’enregistrement a pu durer une heure. Je me rappelle d’avoir enregistré pendant une heure. Je pense que c’est ça, mon pote.

Nicolas S. :

L’enregistrement a duré une heure ?

Rob M. :

C’est possible. Je pense qu’on a fait une seule prise, ou bien une prise puis une seconde. Je ne sais plus.

Nicolas S. :

Et vous avez gardé tout sur le disque ?

Rob M. :

Je pense qu’on a gardé presque tout.

Nicolas S. :

Depuis le début ?

Alexandre P. :

Il y a eu deux sessions différentes. Cela s’est fait en deux sessions. Une session en studio et une en concert. Alors, il s’agit de deux pièces longues, chacune de plus ou moins trente minutes, une en public et une en studio.

Julien D. :

Par rapport à l’enregistrement, c’est aussi l’occasion d’enregistrer quelque chose et quand on l’a écouté, de changer son propre point de vue. Quand on joue à l’intérieur du groupe et quand on écoute après à l’extérieur, c’est très important pour le travail du groupe – que ce soit un ensemble qui joue de la musique écrite ou de la musique improvisée – je pense définitivement que cette idée est vraiment très importante. Parce que cela crée une distance par rapport à ce qu’on fait, et de plus c’est assez « cool », cela vous fait réfléchir et comprendre plus de choses. Pour moi c’est très important. Avec chacun des groupes avec lesquels je joue, j’aime faire cela. Et je le fais parfois avec des enregistrements merdiques, pas forcément avec des beaux sons de studio… Il s’agit d’une sorte de miroir, et j’aime bien enregistrer des trucs et les laisser de côté, et un ou deux mois après, je les écoute après les avoir complètement oubliés. Cela change vraiment la perception, on se place vraiment à l’extérieur et on peut commencer à écouter en mettant son ego de côté ; on se met en situation de ne penser qu’à la musique et de réfléchir à son sujet.

Rob M. :

Parce que dans l’acte de faire de la musique et dans l’acte de l’écouter, je suis complètement contre l’idée de critiquer la musique pendant qu’on la joue. Je peux dire qu’il y a certaines personnes qui, dès après avoir fini de jouer, se mettent à dire : « Oh ! Et vous avez fait ceci, cela, cette chose et encore cette chose… Mais j’ai pensé que cette chose superposée à celle-là était comme… » Eh ! Mec ! Qu’est-ce que tu penses ? Est-ce que t’es en train de jouer ? Ou bien est-ce que tu es un critique ? Et quelqu’un dira alors : « Mais il faut être un critique sur la scène parce que – tu sais – on improvise de manière critique, on écoute ce que les autres produisent de manière analytique ». Mais je pense que c’est une erreur, je ne pense pas qu’on puisse être critique et en même temps jouer de la musique. Je pense que c’est impossible, il y a beaucoup de gens qui le font, et c’est ce qui me trouble. Il faudrait être comme une pieuvre, avoir deux cerveaux.

(Rires)

Jean-Charles F. :

Si on fait un enregistrement, on devient forcément critique.

Rob M. :

C’est vrai ! C’est ce que je veux dire : il s’agit de deux actes séparés.

Julien D. :

Je ressens un peu la même chose que Rob. J’aime parler de la musique, sauf que si on joue de la musique, on peut en parler avant ou après, mais quand on joue, on joue.

Comment se construisent les sonorités

Jean-Charles F. :

Je viens d’une tradition différente, car je suis un musicien de formation classique, qui, par ailleurs, a fait de l’improvisation depuis 1972.

Rob M. :

OK.

Jean-Charles F. :

Mais je l’ai fait dans une perspective assez différente, j’ai toujours développé ma musique à travers des groupes permanents.

Julien D. :

Non éphémères.

Jean-Charles F. :

Il pouvait y avoir beaucoup de rencontres avec d’autres groupes, mais la focalisation était vraiment de tenter de développer un son collectif à l’intérieur d’un groupe particulier. C’est donc une situation différente. Peut-il y avoir ou non une coexistence entre les deux modèles ?

Rob M. :

Absolument ! Il s’agit juste de deux approches différentes. On peut choisir l’une ou l’autre.

Jean-Charles F. :

Parce que le problème, je pense, de la scène de l’improvisation peut s’articuler comme suit : si ce n’est qu’une question de se rencontrer, et que c’est une communauté de personnes qui se rencontrent, sans pour autant avoir des liens permanents, alors cela devient un son collectif global, et tous les concerts risquent d’utiliser les mêmes sons. Comment faire pour que les sonorités se différencient ? Pourtant, bien sûr, mon point de vue sur l’improvisation n’a rien à voir avec la composition : rien n’est écrit, rien du tout, il s’agit de la même philosophie de ce dont vous parliez à l’instant : jouer sans planification, jouer sans formuler de critiques sur ce qu’on est en train de faire, ou bien de penser que ceci ou cela est bien ou mal, c’est la même philosophie. Mais la différence majeure est la suivante : comment peut-on co-construire la sonorité d’une manière collective… d’élaborer un son collectif différent des autres groupes… ?

Julien D. :

Le réseau de l’improvisation est certainement une grande communauté, c’est une communauté mondiale…

Jean-Charles F. :

D’accord.

Julien D. :

Il y a beaucoup de monde partout et quand vous jouez dans ce type de réseau, vous rencontrez beaucoup de gens… Et c’est en quelque sorte… Oui ! C’est en quelque sorte un groupe permanent.

Jean-Charles F. :

C’est aussi quelque chose que j’ai plus souvent trouvé dans les groupes de rock : l’idée de travailler ensemble pour construire un son collectif.

Alexandre P. :

Je voudrais juste dire ceci pour ma part, et il ne s’agit pas du Bridge, on sait tous que dans l’histoire de la musique improvisée, Derek Bailey était partisan de ce qu’il appelait les ensembles « ad-hoc », afin de garantir de se surprendre les uns les autres de manière la plus étonnante, et on sait que Evan Parker, lui, jouait dans un trio avec Paul Evans et Alexander von Schlippenbach pendant plus de trente ans… peut-être même maintenant quarante ans, c’est-à-dire justement le contraire. Eh bien, ce que je vais dire maintenant – et c’est aussi vrai à propos de ce que Julien et Rob font ensemble des deux côtés de l’Atlantique – représente le point de vue de l’auditeur : très souvent, quand j’écoute un ensemble d’improvisation composé de gens qui ne se connaissent pas, il peut se produire de la magie, mais ils vont toujours s’arrêter à un moment donné, soit parce qu’ils sont trop polis en se disant : « Oh ! Je ne dois pas jouer un solo trop long, parce que, vous savez, je sais qu’ils ne me connaissent pas, je ne sais pas ce qu’ils ont en tête ». Ou bien ils se placent trop en contradiction, parce qu’il s’agit d’être dans la provocation. Vous savez, avec un groupe qui marche ensemble [walking band], pas un ensemble « ad-hoc », des musiciens qui se connaissent bien entre eux – comme c’est le cas pour Julien, qui est habitué à Rob, et pour Rob, qui est habitué à Julien, et avec les trois autres membres du groupe – et pas seulement eux, pas seulement les ensembles du Bridge, avec tous les groupes qui marchent ensemble, ils savent ceci : « OK, si je veux jouer des trucs fous, du bruit, du bruit blanc pendant vingt minutes, ça va être une décision forte, mais ils me connaissent, et donc je ne vais pas avoir peur qu’ils soient d’accord ou pas d’accord, de savoir si oui ou non ils aiment ce que je fais, je sais qu’ils vont trouver leur chemin ; parce que nous avons une relation étroite entre nous, ils vont se débrouiller avec ça, et avec assurance, tu sais, et je me sens libre de le faire si j’en ai envie ». C’est pourquoi, encore du point de vue de l’auditeur que je suis, la magie d’une première rencontre m’enthousiasme, mais je le suis encore plus par la liberté des groupes qui marchent ensemble.

Rob M. :

Oui, c’est certain.

Alexandre P. :

(en français) Tu vois ce que je veux dire, c’est qu’à ce moment-là, tu peux y aller, tu n’as aucune peur, l’autre te connaît, il ne sera peut-être pas content, mais il saura se débrouiller avec ça.

Jean-Charles F. :

Il y a une phrase dans ton livre qui m’a frappé : celle où Anthony Braxton, parlant de Derek Bailey et de la scène britannique de l’improvisation [à l’époque des années 1960-70], a dit que ce qu’ils faisaient sonnait comme du Webern.

Alexandre P. :

Oui, et je pense que c’était vrai à l’époque, mais sans doute que ce n’est plus le cas maintenant pour la nouvelle génération.

Jean-Charles F. :

Et alors qu’ils prétendaient créer une musique de manière immédiate, dans la spontanéité, pour les oreilles de Braxton cela sonnait comme du Webern. Alors voici ma question, comment faites-vous pour que votre musique ne sonne pas comme une autre ? C’est ma question.

Rob M. :

C’est la question. Je pense à cela tous les jours. On a, comme on le sait, des centaines d’influences, et on les réduit à quelques-unes seulement. Cela vous colle à la peau. Mais alors, à un certain point il faut vous débarrasser de ce bagage. J’étais un fanatique de Miles quand j’étais plus jeune, à vingt ans et plus, et même quand j’étais plus vieux. Quand tu es en train d’apprendre, tu n’as pas beaucoup d’occasions d’entendre des musiciens de ce calibre, tu vois ce que je veux dire. Lester Bowie, Bill Dixon et quelques autres ont été importants pour moi. Cela se passe comme ces personnes qui accusent leurs parents pendant leur vie entière : « … parce que mes parents m’ont élevé de cette façon, c’est pourquoi je suis comme cela… c’est foutu… ou c’est pas foutu… peu importe ! » Mais à un moment donné il faut devenir sa propre foutue personne… En ce qui me concerne, à un moment donné, j’ai complètement arrêté d’écouter la musique qui m’avait énormément influencé. Je n’ai plus écouté du Miles pendant dix ans. Ce n’est qu’un exemple. Ce que je veux dire c’est qu’il me fallait absolument rompre avec toutes ces choses et vraiment rechercher le centre de mon propre son. Aujourd’hui, il y a tant de choses qui servent de références. J’ai cinquante ans maintenant et les gens continuent d’écrire des chansons. Cela sonne comme untel ou untel, ceci sonne comme untel ou untel… et ceci sonne comme untel et untel… Je ne sais pas si cela s’applique à tout le monde, mais je me demande à quel moment on va arrêter de dire que Bowie, ça sonne comme untel ou untel. Non ! Cela sonne comme du foutu Lester Bowie.

(Rires)

Ou bien Don Cherry, un de mes potes… Je veux dire qu’il y a tant de sons à écouter… Il n’y a que vingt-quatre heures dans la journée… Ainsi, il faut travailler sur son propre son, le trouver, et en le faisant vous allez continuer à vous brancher sur le son de quelqu’un d’autre… C’est sans doute la combinaison des deux. Est-ce que c’est de cela qu’il s’agit par rapport à la question ?

Jean-Charles F. :

Oui, en partie…

Rob M. :

Les influences peuvent être dangereuses, et tout aussi dangereuse l’absence d’influences. Sans influences, il n’y a pas de vocabulaire.

Julien D. :

Pour moi, c’est un peu la même chose : j’ai été influencé par les guitaristes Bill Frisel et Marc Ducret quand j’avais vingt ans. Et à un moment donné j’ai décidé d’arrêter cela, un peu comme Rob, en me disant « OK, arrête de les écouter ». D’abord, je les ai tellement écoutés qu’ils ne suscitaient plus de surprises chez moi, cela devenait un peu ennuyeux, et après, quand j’étais en train de jouer, je percevais mon jeu réflexe, mes propres productions habituelles, comme provenant directement de ceci ou de cela. Alors j’ai décidé de casser cela et d’y travailler, et quand je sentais que ce que je faisais était un réflexe, je m’arrêtais de jouer, j’essayais tout le temps d’expérimenter différents trucs, et de temps en temps des choses ont commencé à apparaître, je pense. On n’oublie pas ce qu’on a fait dans sa jeunesse, parce que cela fait partie de nous-mêmes bien évidemment.

Rob M. :

Cela ne vous lâche jamais.

Julien D. :

Mais à un moment donné il faut prendre position avec ça, il faut se dire « OK, je sais que ce sont mes influences », et vous pouvez vous dire « non, ce n’est pas vrai, je n’ai jamais écouté ces mecs et blablabla… » ; mais vous pouvez aussi vous dire « oui, je les ai bien écoutés, mais maintenant je m’en éloigne »…

Rob M. :

C’est alors que vous êtes capable de commencer à construire votre propre vocabulaire…

Julien D. :

Oui, exactement !

Improvisation : production, communication immédiate ? Production collective ?

Jean-Charles F. :

Oui, mais c’est en quelque sorte un paradoxe parce qu’il y a cette idée que l’improvisation implique une production immédiate – une communication immédiate –…

Julien D. :

Mais c’est un concept qui ne fonctionne pas…

Jean-Charles F. :

… et en même temps, individuellement, il y a un énorme travail de préparation…

Julien D. :

… Oui, mais pour moi, ce concept, qui prétend que l’improvisation veut dire qu’on fait quelque chose dans l’immédiat et que cette chose est complètement nouvelle, n’est pas exact. Et après avoir constaté cela, je pense que ce n’est pas une question intéressante, parce que, comme cela a été dit, nous travaillons tous pour développer quelque chose, une personnalité, en cherchant à savoir qui on est, et tout cela crée une mémoire…

Jean-Charles F. :

Mais c’est une démarche individuelle, ce n’est pas une démarche de groupe, ce n’est pas un travail collectif.

Rob M. :

Cela peut être une démarche collective…

Julien D. :

Cela peut être aussi une chose collective, parce que, si on improvise pendant deux ans avec les mêmes musiciens, on crée aussi des réflexes.

Jean-Charles F. :

C’est vrai.

Julien D. :

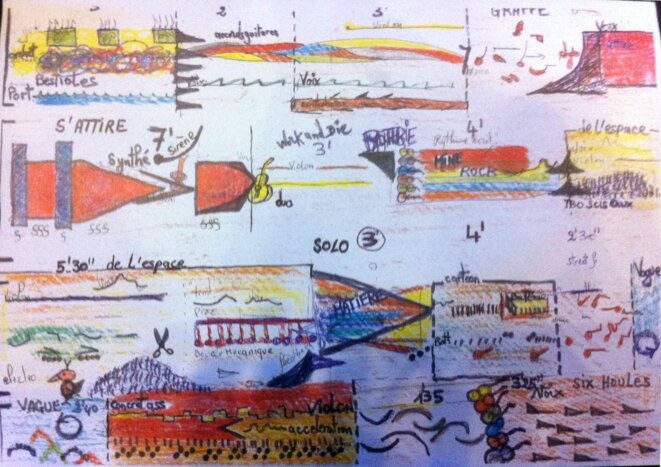

Donc… il fut un temps où j’aimais bien ce concept : quand je me mets à improviser, je suis vraiment dedans. Mais aujourd’hui, je ne sais pas. Pour moi, ce n’est pas une question intéressante ; l’improvisation est seulement un processus en vue de faire de la musique. De la même façon qu’écrire de la musique est un processus. Ainsi, pour moi, il ne s’agit que de cela. Après, j’aime bien écouter de la musique et de jouer de la musique, et de la bonne. Mais en écrire serait aussi une bonne chose, et j’avais un bon professeur, un Chilien pendant les années 1970 en France, et son argument principal était constamment celui-ci : « Tu sais, quand tu joues de la musique improvisée, il faut que cela sonne comme de la musique écrite, et quand tu joues de la musique écrite, il faut que cela sonne comme de la musique improvisée ». D’après cette conception, il ne s’agit que d’un processus. Ce n’est pas un but en soi. Le but c’est de jouer de la musique avec l’improvisation, c’est mon sentiment.

Nicolas S. :

Tu as parlé d’un phénomène de réflexe dans le groupe ?

Julien D. :

Oui.

Nicolas S. :

Vous avez joué douze dates et une séance de studio à Chicago le processus a consisté à juste jouer ensemble et d’en parler pour créer le son du groupe. Y a-t-il un réflexe maintenant, est-ce qu’après les huit concerts vous avez pu noter des réflexes dans le rapport des uns aux autres ?

Julien D. :

Oui… oui. Je ne sais pas si c’est déjà un réflexe, mais je pense que lorsqu’on a commencé à jouer samedi dernier, après deux ans sans se voir, cela a été vraiment facile. Je pense que le réflexe était présent, mais il s’agit d’un réflexe allant dans le bon sens, qui n’exclut pas la surprise. Je pense qu’on a acquis un peu de réflexes ensemble, mais pas trop. C’est toujours une question d’équilibre, tu sais…

Rob M. :

Oui, mais c’est aussi à mettre par exemple du côté d’une meilleure compréhension du vocabulaire des participants, absolument, et au fur et à mesure que s’accumulent les connaissances dans le temps, et en pensant aux années passées, il s’agit définitivement d’une prise de conscience des vocabulaires des partenaires. Et aussi, pas seulement cela, mais la connaissance que ce truc a évolué pendant les deux années passées, ce que nous n’avons pas encore vécu ensemble, ce qui fait qu’il y a aussi énormément de surprises. Je joue avec deux groupes – le Chicago Underground Duo, depuis une vingtaine d’années, et le São Paulo Underground aussi, nous sommes ensemble depuis dix ans – au moins une fois par an séparément. Ce sont deux groupes qui sont réellement de bons exemples de ce dont je parle. Lors de nos rencontres, voilà comment cela se passe : pas besoin de dire le moindre foutu mot, mon pote, tu peux juste entrer en jeu et ressentir la joie de faire des sons ensemble, et, à ce moment, même si tu trouves que tu as joué le pire des concerts de tous les temps, tu réécoutes et cela reste de la magie. L’idée, je pense, est de continuer à construire, continuer à imaginer, continuer à faire évoluer le vocabulaire dans le respect de l’autre, et de continuer à parler du respect… Mais de cela, personne n’en parle, il s’agit juste d’avoir le plus grand respect pour chacun des musiciens. Et si tu ne l’as pas, alors ne le fais plus, sauf si tu veux le faire comme un exercice et si tu refuses que cela marche (rire)… Il s’agit de le faire ou de cesser de le faire.

Jean-Charles F. :

Oui.

Rob M. :

Tu sais, c’est possible que j’aie eu des difficultés à tenter de comprendre ce qui se passait…

Quelqu’un :

Quoi ?

Rob M. :

Quand on est sur scène, ça n’accroche pas obligatoirement, je veux dire que c’est impossible du premier coup. Cela prend du temps, cela demande de l’énergie, cela demande du respect.

Julien D. :

Oui ! C’est pourquoi quand tu joues, tu dois écouter les autres musiciens d’une manière innocente. La qualité de la production peut varier, mais il faut garder la même attitude, tu peux jouer avec tout ce qui est susceptible de se passer.

Rob M. :

Bien sûr. Je crois énormément à l’idée de se mettre dans l’esprit d’un débutant, tout doit être possible…

Le collectif PaaLabRes

Jean-Charles F. :

Quelques mots sur le collectif PaaLabRes. À l’origine du collectif a été la création en 1990, il y a 26 ans d’un centre de formation des futurs enseignants en écoles de musique. Le projet s’est développé petit à petit. Au début il n’y avait que des étudiants issus de la musique classique, parce que les écoles en France étaient encore à l’époque dominées par le modèle de la musique classique – il y avait un peu de jazz – les autres musiques en étaient exclues et les méthodes étaient complètement orientées vers la lecture et le jeu de la musique écrite sur partitions. Nous avons développé un centre dans lequel pourraient se rencontrer des étudiants des musiques traditionnelles (ou des musiques du monde), du jazz, des musiques populaires (comme le rock) et de la musique classique, dans un programme qui n’était pas seulement basé sur le respect mutuel des différentes façons de pratiquer la musique en tant que telles, mais aussi obligeant les étudiants à développer des situations interactives et des projets en commun. Il s’agit là encore aujourd’hui dans le cadre de l’enseignement supérieur, d’un lieu unique en France dans les perspectives de cette rencontre des pratiques.

Rob M. :

Oh, c’est bien.

Jean-Charles F. :

Et je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits dans le monde dans lesquels les différents styles de musique se rencontrent… Il y a beaucoup d’institutions où les différentes musiques existent, mais elles tendent à s’ignorer de belle façon, et ainsi elles ne se rencontrent véritablement que très rarement. Et puis, il y a un autre endroit très important tout près de Lyon : L’ENM de Villeurbanne, l’école de musique où Gilles enseigne et qui a été développée par un compositeur…

Gilles L. :

Duhamel.

Nicolas S. :

Antoine Duhamel.

Jean-Charles F. :

C’est exactement la même idée qui y a été développée dès le début (dans les années 1980) d’avoir dans un même lieu du rock, du jazz, de la musique classique, des musiques traditionnelles africaines et latino-américaines…

Gilles L. :

… de la musique baroque…

Jean-Charles F. :

etc.

Gilles L. :

… de la musique électroacoustique…

Jean-Charles F. :

… de la musique électroacoustique, et c’est encore aujourd’hui un lieu important développant des projets multiculturels. Ainsi, l’un des objectifs de notre collectif est de rassembler les actes artistiques, comme ceux qui se produisent sur une scène, avec les situations pédagogiques et aussi avec les études théoriques plus académiques sur la musique et les arts, domaines qui restent encore aujourd’hui fondamentalement très séparés (tout au moins en France). C’est–à-dire, si vous êtes un professeur, vous n’êtes pas considéré comme étant un musicien et si vous êtes un musicien, probablement vous êtes aussi un enseignant, mais surtout vous ne le dites pas à qui que ce soit. Il y a aussi des relations difficiles entre le monde universitaire et les réalités des pratiques musicales, deux milieux très fermés. Nous essayons de combler les fossés entre ces mondes contradictoires. Et aussi l’écart qui existe entre les domaines artistiques. En ce moment nous sommes en train de développer un projet expérimental au Ramdam, près de Lyon, un lieu dirigé par la chorégraphe Maguy Marin, où sa Compagnie de danse est en résidence. Il s’agit d’une rencontre entre danseurs et musiciens autour de l’improvisation.

Gilles L. :

(en français) C’est notre quotidien.

Jean-Charles F. :

Voici ce que nous faisons.

Rob M. :

OK.

Nicolas S. :

Il ne s’agit pas de danse et de musique, mais de pratique de la danse et de pratique de la musique. Cela implique un autre type d‘attitude…

Jean-Charles F. :

… de perspective…

Nicolas S. :

Il ne s’agit pas de parler de la musique, mais de la manière de faire de la musique.

Rob M. :

Bien sûr…

Nicolas S. :

Qu’en pensez-vous ?

Rob M. :

C’est fantastique. Cela me fait penser à ce qui se passe actuellement à Chicago, où le mélange de différentes pratiques artistiques, jazz, free jazz, musique classique, musique électronique, est devenu de plus en plus respecté et varié. C’est ce que je perçois.

Improvisation et musique contemporaine écrite

Jean-Charles F. :

As-tu été associé avec l’AACM ?

Rob M. :

J’ai joué avec beaucoup des musiciens de l’AACM et je me considère évidemment comme issu de cette esthétique. Bien sûr l’AACM est un bon exemple. Mais à Chicago, des gens de l’orchestre symphonique, des improvisateurs de la « North Side », des gens du milieu de l’AACM, improvisent ensemble, tu sais. Je pense que certains des groupes – je n’en suis pas certain – du Bridge sont composés dans cette perspective, je pense à un violoncelliste ou à des gens comme cela. Je pense que cette rencontre avec vous était une bonne idée. De nouveau, il faut invoquer le respect. Il faut dire que l’improvisation est l’activité intellectuelle la plus stimulante qu’on peut faire dans sa vie. Je pense qu’on peut apprendre à jouer une partition de Xenakis, vous pouvez apprendre la musique la plus difficile au monde…

Jean-Charles F. :

… Certains musiciens de la musique contemporaine écrite manifesteraient leur mécontentement en entendant tes propos ! Ils pourraient bien même vous donner un coup de poing dans le nez (virtuel !)… (rire).

Rob M. :

Cela déclencherait une guerre !

Jean-Charles F. :

Parce qu’ils diraient exactement le contraire, ils ne veulent rien entendre au sujet de l’improvisation…

Rob M. :

… S’ils ne peuvent pas le faire !… Il s’agit d’être capable de faire quelque chose ou ne pas être capable de le faire. Mais si on va très à fond dans les choses, et pas seulement apprendre à jouer la partition de Xenakis, mais qu’on est capable de l’interpréter, oui, alors il s’agit d’un travail de longue haleine. Je comprends cela, mais je ne vois pas pourquoi on voudrait faire cela, je n’en suis pas sûr, tu vois… Mais cela fait partie de mes musiques favorites, oui, tu sais, je les aime beaucoup. Et je connais aussi Boulez, en dépit de sa violente diatribe sur l’improvisation et le jazz et tout et tout…

Jean-Charles F. :

Oui, oui, il a dit beaucoup de choses stupides.

Rob M. :

Vous n’avez pas besoin de me respecter, mais je peux continuer à vous respecter.

(Rires)

Vous savez ce que je veux dire. Alors qui est le gagnant dans l’affaire ? C’est encore cette affaire avec Stockhausen, hein ? Je suis dans ce cercle-là et dans ce cercle-ci, mais je vais être dans le cercle complet, ou quelque chose de ce genre. Et je ne connais pas vraiment la totalité des activités de Stockhausen. J’en sais assez pour dire que, aussi savant soit-il, il ne sait pas tout (rire)… Maintenant je sais ce que vous faites et si vous ne savez pas ce que je fais, alors il vous faut faire quelque chose… si vous le voulez bien… Ou vous pouvez utiliser la violence et me donner un coup de poing dans le nez, mais vous ne saurez toujours pas ce que je fais. Maintenant je sais encore mieux ce que vous faites…

(Rires)

En conclusion

Gilles L. :

Et pour revenir à ce que nous faisons, nous avons un premier cercle à Lyon, nous avons un deuxième cercle en France et un troisième cercle international. Mais notre problème c’est de ne pas avoir de lieu…

Jean-Charles F. :

Il n’y a pas de place pour nous !

(Rires)

Gilles L. :

Pas d’endroit pour nos pratiques musicales.

Jean-Charles F. :

Gilles L. :

Mais l’école elle-même peut être parfois dangereuse, parce que l’école fait partie de mon projet personnel. On a besoin ici d’avoir une certaine indépendance par rapport à nos lieux d’enseignement. Mais à l’ENM de Villeurbanne, il y a déjà longtemps, j’ai invité Fred Frith, René Lussier Joëlle Léandre et , parce qu’il y avait alors des budgets à disposition, mais maintenant il n’y a plus d’argent public.

Rob M. :

Oui, les subventions culturelles sont partout en baisse, s’écroulant à presque rien.

Alexandre P. :

On est supposé aller dîner maintenant, pour pouvoir avoir un temps de repos avant le concert. Je suis désolé d’arrêter ce débat, mais…

Gilles L. :

À quelle heure est le concert ?

Alexandre P. :

À 20 h 30.

Julien D. :

C’est à 20 h 30, mais à mon avis, on ne va pas jouer avant 21 heures.

Rob M. :

J’ai été très content de parler avec vous.

Tous :

Oui.

Jean-Charles F. :

Merci.

Julien D. :

Si vous restez après le concert, on peut boire une bière ensemble.

Jean-Charles F. :

On se réjouit d’écouter votre concert.

Gilles L. :

(en français) On va rester !

(Rires)

Julien D. :

(en français) Bon, ben, à tout à l’heure alors.

Version française en .pdf

Vous pouvez aussi télécharger cette discussion en pdf :

(8p, A4 paysage en 2 colonnes, 360Ko)

Cardew

Cardew

(ENG)

(ENG)